要让设计部更有效率,需要从流程优化、工具升级、团队协作、人才管理及文化建设等多个维度系统推进,效率提升并非单纯加快工作速度,而是通过科学的方法和合理的资源配置,实现设计质量与交付速度的双重优化,同时减少不必要的资源浪费和内耗,以下从具体实践层面展开详细说明。

流程标准化与规范化

设计效率低下的常见原因之一是流程混乱,导致反复沟通、修改和返工,建立标准化的工作流程是提升效率的基础,需明确设计项目的全生命周期管理,从需求收集、brief确认、创意提案、设计执行到最终交付与复盘,每个环节都应设定清晰的节点和责任人,需求阶段需通过标准化的需求文档模板,明确项目目标、受众、交付物、时间节点及验收标准,避免因需求模糊导致的反复调整,建立分级审批机制,根据项目复杂度设定不同层级的审核流程,确保关键决策高效且权责清晰,可引入“设计系统”概念,将常用组件、样式、规范沉淀为可复用的资源库,减少重复设计工作,统一品牌视觉输出。

工具赋能与技术升级

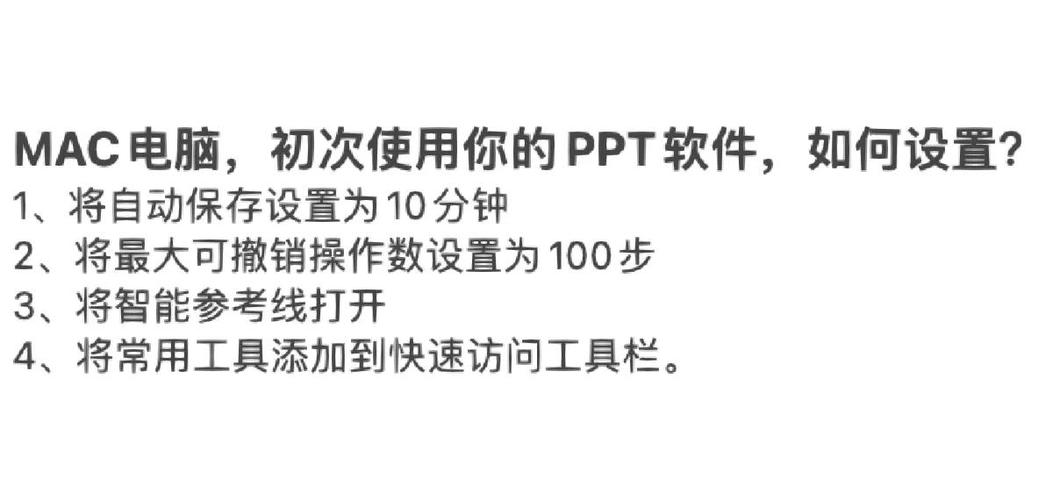

工欲善其事,必先利其器,合理的设计工具能显著提升团队协作效率和产出质量,在工具选择上,需兼顾功能性与协作性:推广使用专业设计软件(如Figma、Sketch、Adobe Creative Cloud等),并鼓励团队探索插件生态,例如用Figma的自动布局功能规范组件,或用批处理工具简化重复操作;引入项目管理工具(如Asana、Trello、Jira)和协作平台(如Notion、飞书、钉钉),实现任务分配、进度跟踪、文件共享和实时沟通的一体化管理,避免信息孤岛,对于设计资源管理,可搭建团队共享的素材库(如使用Dribbble、Pinterest或自建资源平台),规范图片、字体、图标等资源的存储与调用权限,减少素材查找时间,关注AI工具在设计中的应用,如用Midjourney进行灵感激发,或用Adobe Firefly进行辅助设计,释放重复劳动时间。

跨部门协作与沟通机制

设计部门并非独立运作,其效率高度依赖与其他部门(如产品、市场、开发)的协同,为减少沟通成本,需建立常态化的协作机制:一是定期召开跨部门需求评审会,确保设计团队早期介入产品规划,避免后期因需求变更导致设计推倒重来;二是建立统一的项目沟通渠道,例如创建包含产品经理、设计师、开发工程师的专项群组,重要决策和问题反馈在群内同步,避免信息传递失真;三是推行“设计参与式”工作模式,让设计师参与用户调研、竞品分析等环节,加深对业务和用户需求的理解,从源头提升设计方案的精准度,可制定清晰的设计交接规范,确保设计稿向开发阶段的顺利过渡,例如标注交互说明、提供设计规范文档、进行设计评审会议等,减少开发阶段的疑问和返工。

团队建设与人才发展

高效的设计团队离不开专业能力过硬且目标一致的成员,在人才管理方面,首先需明确岗位职责与能力模型,根据项目需求合理配置UI设计师、UX设计师、动效设计师等角色,避免职责交叉或空白,建立常态化的培训与学习机制,例如每周组织设计分享会、邀请行业专家讲座、支持员工参加外部培训等,帮助团队掌握新工具、新趋势,提升专业视野,在激励机制上,可采用“结果+过程”双维度考核,不仅关注项目交付效率,也重视设计创新、团队协作等软性指标,通过绩效奖励、晋升通道等激发员工积极性,关注团队心理健康,避免过度加班和无效内卷,通过合理的任务分配和弹性工作制度,保持团队的工作热情与创造力。

数据驱动与持续优化

效率提升是一个动态迭代的过程,需要通过数据反馈发现问题并持续优化,建立设计效率指标体系,需求交付周期”“设计修改次数”“跨部门协作响应时间”等,定期进行数据分析,定位效率瓶颈,若发现某类项目的设计修改次数居高不下,需复盘需求沟通环节是否存在漏洞;若跨部门反馈响应缓慢,则需优化协作工具或沟通机制,鼓励团队提出流程优化建议,通过“小步快跑”的方式测试改进方案,例如试行新的设计评审流程或工具插件,验证效果后再全面推广,引入用户反馈机制,通过用户测试、满意度调研等方式,评估设计方案的实际效果,将用户需求反向优化设计流程,避免“为设计而设计”的无效工作。

相关问答FAQs

Q1:设计团队如何在保证创意的同时提升效率?

A1:效率与创意并非对立,而是可以通过科学管理实现平衡,通过标准化流程和设计系统减少重复性工作,为创意留出更多时间;建立“创意时间”制度,例如允许设计师每周用20%的时间进行探索性设计或学习新技能,激发创新灵感,鼓励团队在需求阶段充分讨论,明确设计目标和边界,避免在模糊方向上反复试错,从源头提升创意的精准性和落地效率。

Q2:当设计需求频繁变更时,如何保持团队效率?

A2:需求变更是设计工作中的常见挑战,应对关键在于“规范流程”与“快速响应”的结合,建立需求变更评估机制,对每次变更进行影响分析(如对项目周期、资源的影响),与需求方确认优先级,避免盲目接受变更;采用模块化设计方法,将复杂项目拆分为可独立迭代的功能模块,当局部需求变更时,只需调整对应模块,减少整体返工;通过版本控制工具(如Figma的版本历史)管理设计稿,确保可追溯性,同时与需求方保持高频沟通,通过原型演示等方式提前验证设计方向,降低变更概率。