制作服务网络图是梳理和可视化服务架构的重要工具,能够帮助团队清晰理解服务间的依赖关系、数据流向及交互逻辑,以下从准备工作、绘制步骤、关键要素及优化建议四个方面,详细说明如何制作服务网络图。

准备工作:明确目标与收集信息

在绘制服务网络图前,需先明确核心目标:是为了排查系统瓶颈、规划扩容方案,还是新人培训?不同目标会影响图的详细程度和侧重点,排查瓶颈需重点标注高并发服务,而培训则需简化非核心依赖。

收集服务的基础信息:

- 服务清单:列出所有核心服务(如用户服务、订单服务、支付服务)及辅助服务(如数据库、缓存、消息队列),需包含服务名称、功能描述、技术栈(如Java、Go)、部署环境(如K8s、VM)等。

- 依赖关系:通过代码分析、日志追踪或架构文档,梳理服务间的调用关系(如订单服务调用用户服务获取用户信息)、数据流向(如写入MySQL、读取Redis)及协议类型(如HTTP、RPC、消息队列)。

- 非功能性需求:包括服务的SLA(如99.9%可用性)、QPS(如峰值1万)、数据量(如日增100GB)等,这些信息需在图中通过标注或颜色区分,突出关键性能指标。

绘制步骤:从草图到可视化

确定图例与符号规范

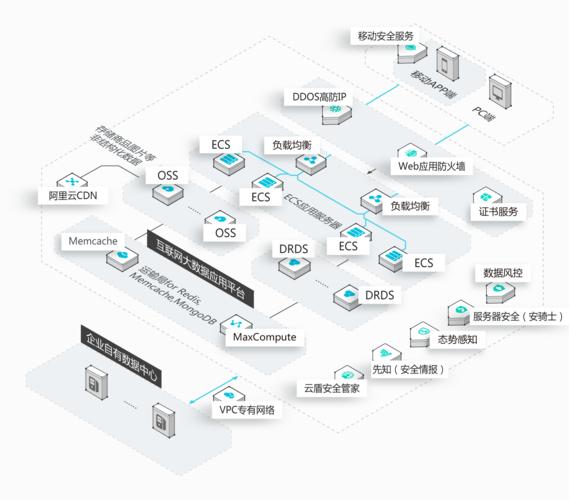

统一符号和颜色是确保图可读性的关键,建议采用以下规范:

- 服务节点:用矩形表示,核心服务用实线边框,辅助服务(如数据库)用虚线边框;不同颜色区分服务类型(如蓝色业务服务、绿色数据服务、黄色中间件)。

- 调用关系:用箭头表示,箭头方向为调用发起方到接收方;实线箭头表示同步调用(如HTTP),虚线箭头表示异步调用(如消息队列)。

- 数据流向:在箭头旁标注数据格式(如JSON、Protobuf)或流量大小(如“100MB/s”)。

- 关键指标:在节点旁用小字标注SLA、QPS等信息,或通过颜色深浅表示负载情况(如红色表示高负载)。

分层绘制,由核心到边缘

为避免图过于复杂,建议采用分层绘制法:

- 核心层:先绘制核心业务服务(如用户、订单、支付),明确它们之间的直接调用关系,订单服务依赖用户服务(查地址)、商品服务(查库存)、支付服务(创建支付单)。

- 支撑层:添加数据存储服务(如MySQL、Redis)、中间件(如Kafka、RabbitMQ),标注核心服务与它们的交互(如订单服务写入MySQL、缓存订单数据到Redis)。

- 接入层:补充网关、负载均衡、API网关等入口服务,标注外部请求如何路由到核心服务(如Nginx将请求分发到用户服务集群)。

- 外部依赖:若涉及第三方服务(如短信、支付通道),用特殊符号(如六边形)标注,并注明接口类型和调用频率。

使用工具绘制与优化

推荐工具需支持可视化编辑和团队协作:

- 专业绘图工具:如draw.io(免费,支持流程图、网络图)、Lucidchart(云端协作,丰富模板)、Visio(企业级,与Office集成)。

- 架构可视化工具:如Archimate(支持企业级架构建模)、C4 Model(轻量级,适合技术团队),可自动从代码或配置文件生成服务图。

- 代码生成工具:如通过Spring Cloud的微服务监控工具(如Spring Cloud Admin)或APM工具(如SkyWalking)导出调用关系图,确保图的准确性。

绘制时需注意:避免节点过多导致混乱,可通过拆分子图(如按业务域拆分为“订单域”“用户域”)或折叠非核心服务(如将日志服务、监控服务合并为“运维支撑层”)简化视图。

关键要素:确保图的实用性与准确性

- 动态更新机制:服务架构会随业务迭代变化,需建立图维护流程:指定专人(如架构师)负责,每次服务上线、下线或依赖变更时同步更新图;结合CI/CD流程,在代码提交时自动触发服务关系检查,避免图与实际架构脱节。

- 标注核心风险点:在图中标注单点故障(如“用户服务单实例,无高可用”)、性能瓶颈(如“订单服务与数据库直连,连接数达上限”)等风险,便于后续优化。

- 多维度视图:除基础依赖关系外,可补充不同视角的图:

- 逻辑视图:展示服务功能模块划分,适合研发理解业务逻辑;

- 部署视图:标注服务实例数、部署位置(如“订单服务:3实例,部署于北京机房”),适合运维排查问题;

- 流量视图:标注请求链路和流量占比(如“支付接口占整体QPS 20%”),帮助定位高负载服务。

优化建议:提升图的利用价值

- 结合监控数据:将服务图的节点与监控工具(如Prometheus、Grafana)关联,实时显示服务状态(如CPU使用率、响应时间),实现“动态架构图”。

- 场景化应用:针对特定场景(如故障演练、容量规划)生成专项图,故障演练时可标注“若支付服务宕机,受影响订单服务范围及降级方案”。

- 团队共识:组织跨团队(研发、运维、产品)评审服务图,确保各方对架构理解一致,避免因认知偏差导致协作问题。

相关问答FAQs

Q1:服务网络图需要包含哪些细节才算完整?

A1:完整的服务网络图需包含以下核心细节:① 所有核心及辅助服务的名称和功能;② 服务间的调用关系(同步/异步)、协议类型和数据流向;③ 关键非功能性指标(SLA、QPS、数据量);④ 部署环境(如实例数、机房)和依赖的外部系统;⑤ 单点故障、性能瓶颈等风险点,但需根据使用场景调整详细程度,避免过度复杂导致可读性下降。

Q2:如何确保服务网络图与实际架构保持同步?

A2:建立“自动+人工”的同步机制:① 自动化方面,通过APM工具(如SkyWalking、Zipkin)采集服务调用数据,定期生成或更新依赖关系图;结合CI/CD流程,在服务版本发布时触发架构检查,确保新服务/依赖被正确纳入。② 人工方面,指定架构师或技术负责人为维护责任人,制定变更管理流程(如服务下线需提前3天更新图);定期组织架构评审会(如每季度),核对图与实际运行的一致性。