景观线框图作为景观设计前期的重要表达工具,通过简洁的线条勾勒出空间结构、功能分区及流线关系,是后续设计深化的基础,对景观线框图进行系统分析,能够帮助设计师快速把握空间逻辑、优化布局合理性,并为方案汇报提供清晰直观的视觉支撑,以下从分析维度、方法步骤、表达技巧等方面展开详细说明。

景观线框图分析的核心维度

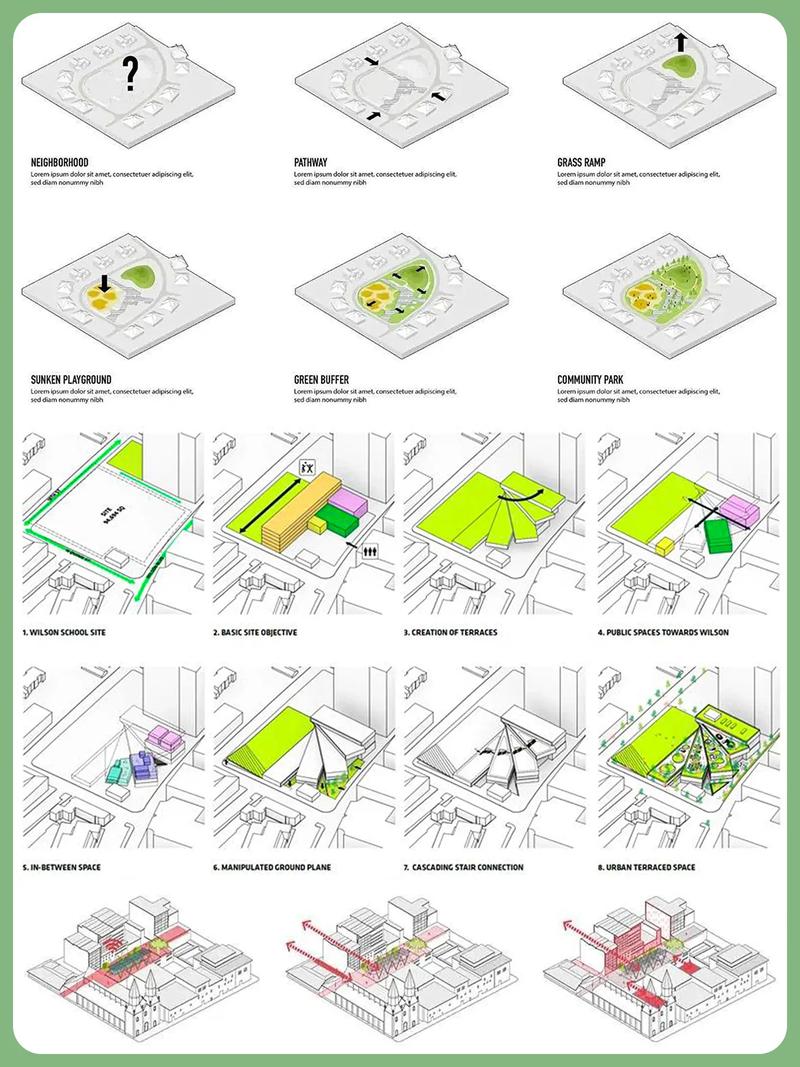

景观线框图的分析需围绕“空间结构—功能组织—流线系统—视觉关系—生态基底”五大核心维度展开,每个维度对应不同的分析重点,共同构成完整的评价体系。

空间结构分析

空间结构是线框图的骨架,需分析其整体布局的逻辑性与秩序感,重点关注点、线、面三大元素的构成关系:

- 点:景观节点(如入口广场、中心景观、功能设施点)的位置是否均衡,是否形成视觉焦点或核心吸引力;

- 线:轴线(如主景观轴、次级景观轴)、边界线(如场地边界、分区边界)、流线(车行道、步行道、游线)的连接方式,是否形成放射状、网格状或自由式等结构特征;

- 面:功能分区(如活动区、安静区、过渡区)的尺度比例是否合理,相邻区域的边界处理是否模糊过渡或明确分隔。

可通过“结构类型识别表”辅助判断(见表1),明确线框图所属的空间结构模式,并评估其优缺点。

表1 景观空间结构类型及特征

| 结构类型 | 特征描述 | 适用场景 |

|----------------|-----------------------------------|-------------------------|

| 轴线式 | 以主轴线为核心,对称或非对称布局 | 纪念性景观、规则式庭院 |

| 网格式 | 由纵横线网划分,单元模块化重复 | 城市公园、居住区景观 |

| 放射式 | 从中心节点向外发散,强调向心性 | 中心广场、主题乐园 |

| 自由式 | 曲线、折线自由组合,灵活多变 | 自然风景区、创意园区 |

功能组织分析

功能组织需验证各功能分区是否满足“动静分区、公私分离、流线独立”的原则,具体分析内容包括:

- 功能兼容性:是否存在冲突功能(如儿童活动区与安静休憩区相邻),是否通过缓冲带(如绿化、地形)进行隔离;

- 功能完整性:是否涵盖核心功能(如集散、游憩、通行)及衍生功能(如服务、管理、展示),避免功能缺失或冗余;

- 功能可达性:各功能区是否与主要流线便捷连接,特别是入口、停车场、卫生间等服务设施的覆盖范围是否合理。

可通过“功能气泡图”进行可视化分析,将不同功能用不同色块标注,观察重叠区域与空白区域,优化功能布局。

流线系统分析

流线系统是景观空间的“血管”,需分析其层级、效率与安全性,重点关注:

- 流线层级:区分主流线(如主要步行道、车行道)、次级流线(如次要园路、景观小径)、支线流线(如汀步、栈道),确保层级清晰、主次分明;

- 流线效率:主流线是否形成环形回路,避免断头路;步行与车流动线是否分离,减少交叉干扰;

- 流线体验:步移景异的视觉效果是否通过流线转折、节点串联实现,是否设置无障碍通道满足全龄需求。

可采用“流线密度热力图”分析,通过线条粗细或颜色深浅反映流线使用频率,识别拥堵点与闲置段,为优化流线提供依据。

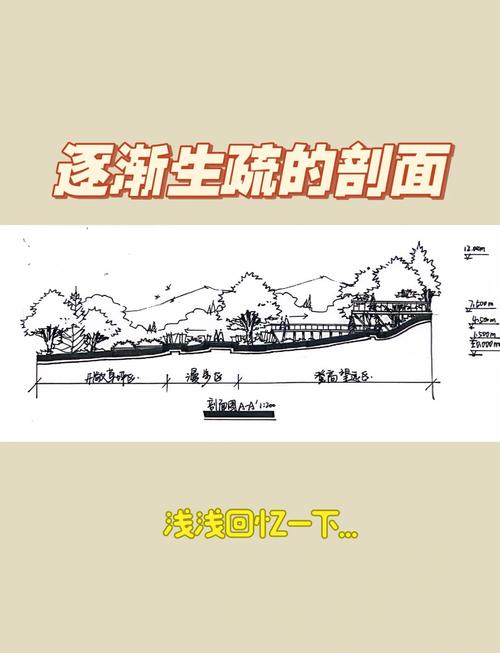

视觉关系分析

视觉关系分析关注景观空间的“观景”与“被观”效果,核心是视线通廊与景观视点的控制:

- 视线通廊:主要观景点(如亭台、广场)与对景(如雕塑、地形、建筑)之间是否存在视线遮挡,是否通过轴线、对景框等手法强化视觉焦点;

- 视域范围:不同位置的观景视野是否开阔,是否形成框景、借景、障景等视觉体验;

- 视觉层次:远景、中景、近景的搭配是否丰富,通过植物高低、地形起伏营造的空间序列是否具有节奏感。

可利用“视线分析图”绘制主要视点的视线范围,标注关键视觉元素,评估视觉景观的均衡性与吸引力。

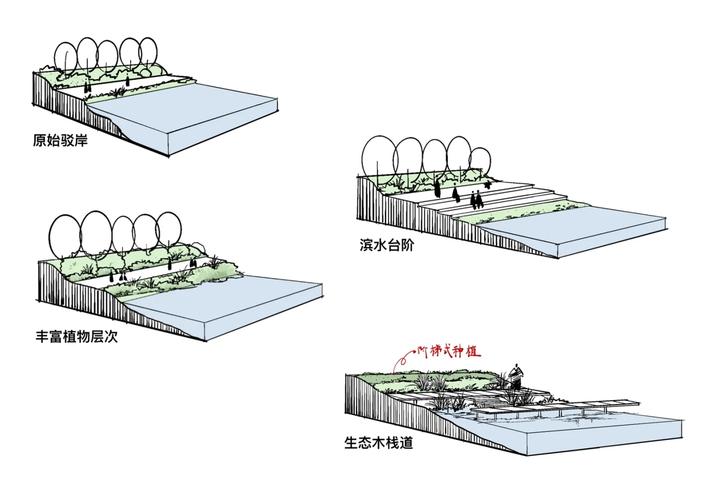

生态基底分析

生态基底分析是现代景观设计的重要环节,需在线框图中初步体现生态要素的整合:

- 生态廊道:是否保留或规划连续的绿色廊道(如滨水绿带、植被带),连接破碎化生态斑块;

- 地形利用:等高线分布是否合理,是否通过微地形改造实现自然排水、空间分隔;

- 植被布局:是否考虑乡土树种的应用,是否形成乔-灌-草复层结构,提升生态效益。

可通过“生态要素叠加图”将水体、植被、地形等生态信息在线框图中突出标注,评估生态系统的完整性与可持续性。

景观线框图分析的方法步骤

基础图纸梳理

首先对原始线框图进行标准化处理:统一比例尺、明确图层划分(如结构层、功能层、流线层),确保分析对象清晰可辨,若线框图信息不足,需结合场地现状图、任务书补充必要标注(如高程、现状植被、周边环境)。

分维度专项分析

根据上述五大维度,逐一绘制分析图。

- 空间结构分析:用不同颜色线条标注轴线、节点、边界,提炼结构模式;

- 流线系统分析:用实线表示车行流线、虚线表示步行流线,箭头标注方向;

- 视觉关系分析:用扇形区域表示视域范围,用虚线框表示对景元素。

分析图需简洁明了,避免信息过载,每张图聚焦1-2个核心问题。

综合问题诊断

将各维度分析结果进行叠加,识别系统性问题,流线交叉导致功能冲突、视觉焦点偏离核心区域、生态廊道被人为割裂等,通过“问题清单”记录关键矛盾,标注优先级(如必须修改、建议优化)。

优化方案提出

针对诊断出的问题,结合设计原则提出改进措施。

- 调整节点位置,强化空间结构的向心性;

- 增设缓冲带,分离冲突功能区;

- 优化流线线型,减少步行与车行交叉。

优化后的线框图需通过分析图对比呈现,清晰展示修改前后的差异。

景观线框图分析的表达技巧

- 符号统一:采用行业通用符号(如箭头表示流线方向,圆点表示节点,虚线表示边界),确保分析图易懂性;

- 色彩区分:同一分析图中色彩不超过3-4种,通过色相、明度对比突出重点信息(如主功能区用暖色,次功能区用冷色);

- 文字标注:标注需简洁,仅保留关键数据(如尺度比例、功能名称)及分析结论(如“流线交叉点需优化”);

- 图例完整:在图纸右下角添加图例,说明符号、色彩含义,避免歧义。

相关问答FAQs

Q1:景观线框图分析中,如何判断功能分区是否合理?

A1:判断功能分区合理性需结合“三原则两指标”:

- 三原则:① 动静分离(如运动区与阅读区不重叠);② 公私协调(如私密空间与公共空间有明确过渡);③ 需求匹配(如儿童区靠近入口,方便家长看护);

- 两指标:① 功能可达性:各功能区到主要入口的平均步行距离是否在合理范围(一般核心区≤300米,边缘区≤500米);② 功能冗余度:是否存在重复功能(如多个小型广场距离过近),或缺失必要功能(如无遮阴休憩设施)。

可通过绘制“功能服务半径图”,以各功能区为圆心,合理服务距离为半径画圆,观察覆盖范围的重叠与空白区域,评估分区科学性。

Q2:线框图分析中,如何优化视觉关系的单一性问题?

A2:视觉关系单一化通常表现为“缺乏主次、无视觉焦点、体验单调”,可通过以下方式优化:

- 强化视觉焦点:在轴线端点或交汇处设置标志性元素(如雕塑、特色地形、构筑物),形成视觉中心;

- 丰富视线路径:通过流线转折、障景(如植物、景墙)营造“步移景异”效果,避免一览无余;

- 构建视觉层次:利用植物高低搭配(如前景花境、中景灌木、背景乔木)、地形起伏(如微丘、台地)形成远、中、近景交替的空间序列;

- 借景与框景:通过开窗、洞口等“景框”引入外部景观(如远山、建筑),或利用水面、镜面反射拓展视觉空间。

优化后需通过“视线分析图”验证:主要视点是否能看到2-3个层次丰富的景观,视觉焦点是否突出且分布均衡。

原文来源:https://www.dangtu.net.cn/article/9125.html