少儿美术培训如何避免陷入幼稚化的教学误区,是当前许多教育者和家长关注的核心问题,幼稚化并非指教学内容简单易懂,而是指教学设计停留在涂鸦式、模板化的低阶重复,忽视儿童认知发展规律与艺术素养的系统性培养,要实现美术培训的“去幼稚化”,需从教学理念、课程体系、教学方法、评价标准等多个维度进行重构,让美术教育真正成为启迪思维、培养审美、激发创造力的载体。

教学理念:从“教技能”转向“启思维”

传统少儿美术培训常陷入“教师示范、学生模仿”的误区,将教学目标简化为“画得像”“涂色匀”,这种模式看似成果显著,实则扼杀了儿童的观察力与想象力,去幼稚化的第一步是转变教学理念,将“技能传授”升级为“思维启迪”,教师需明确,美术教育的核心不是培养“小画匠”,而是引导儿童用艺术的方式认知世界,在“画苹果”的主题中,不应直接示范苹果的圆形轮廓,而是通过提问“你见过哪些颜色的苹果?”“切开苹果后里面是什么形状?”“如果苹果会说话,它会说什么?”等问题,引导儿童观察、联想与表达,让绘画成为思维的外化过程,要尊重儿童的个体差异,避免用“标准答案”束缚创作,鼓励他们用独特的视角诠释生活,哪怕是看似“不成形”的线条,只要蕴含着儿童的观察与思考,就值得肯定。

课程体系:从“碎片化”转向“结构化”

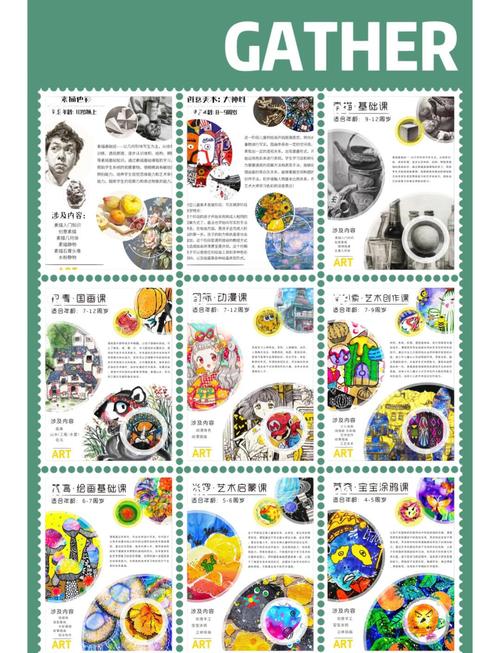

幼稚化的美术培训往往课程内容零散,缺乏逻辑递进,导致儿童长期停留在低水平的重复练习中,去幼稚化需建立科学的课程体系,遵循儿童身心发展规律,将课程分为“感知与体验”“观察与表现”“创意与表达”“文化与理解”四个梯度,形成螺旋上升的结构,针对4-6岁儿童,课程重点可放在“感知与体验”,通过触摸不同质地的材料、聆听音乐中的节奏与色彩、玩色彩混合游戏等方式,培养他们的感官敏锐度;对于7-9岁儿童,可进入“观察与表现”阶段,引导他们观察物体的结构、光影变化,学习用点线面组合表现物体的体积与空间;10-12岁儿童则可挑战“创意与表达”,结合综合材料、数字艺术等媒介,进行主题性创作,如“我的城市记忆”“未来的环保家园”等,将社会议题融入艺术实践,课程体系应融入艺术史、多元文化等内容,例如通过欣赏梵高的《星空》感受动态笔触,通过分析敦煌壁画了解色彩搭配,让儿童在艺术学习中建立文化视野,而非局限于“画一朵花、一只猫”的浅层表达。

教学方法:从“灌输式”转向“探究式”

教学方法是决定教学效果的关键,去幼稚化的教学需摒弃“教师画一笔、学生跟一笔”的灌输模式,采用项目式学习(PBL)、情境教学、跨学科融合等探究式方法,让儿童成为学习的主人,在“昆虫世界”主题中,教师可先组织儿童观察真实的昆虫(或通过纪录片、模型),引导他们发现昆虫的复眼结构、翅膀纹理等细节,再通过小组讨论“如何用拼贴画表现昆虫的触角?”“用超轻黏土制作昆虫时如何体现关节的灵活性?”,最后鼓励儿童自主选择材料(如油画棒、水彩、废旧物品等)完成创作,整个过程强调“做中学”,儿童不仅掌握了造型技巧,更培养了问题解决能力与团队协作意识,教师应善用“留白”艺术,不直接给出创作方案,而是通过提问、启发、提供资源等方式,引导儿童自主探索,当儿童不知道如何表现“雨”时,教师可播放雨声、展示雨滴落在水面上的涟漪图片,或提供海绵、滴管等工具,让他们在实验中发现不同材料表现雨的效果。

材料与工具:从“单一化”转向“多元化”

材料的限制往往导致儿童创作手法单一,陷入“简笔画+蜡笔”的幼稚化模式,去幼稚化需拓展材料与工具的边界,让儿童体验不同媒介的特性,激发创作灵感,除了常规的水彩笔、油画棒,还可引入水彩、丙烯、版画、陶艺、综合材料(如废旧报纸、布料、树叶等)甚至数字绘画工具(如平板绘图软件),在“四季”主题中,春天可用吹画表现柳絮,夏天用拓印表现树影,秋天用拼贴表现落叶,冬天用盐画表现雪花,让儿童在材料实验中感受艺术形式的多样性,要鼓励儿童“打破常规”,用非传统材料创作,如用牙刷弹点表现星空、用海绵擦拭表现山石的肌理等,这种“玩材料”的过程不仅能提升他们的动手能力,更能培养创新思维。

评价标准:从“像不像”转向“好不好”

幼稚化的评价往往以“像不像”为唯一标准,导致儿童为追求“形似”而放弃个性表达,去幼稚化需建立多元的评价体系,关注创作过程中的思维深度、情感表达与创意呈现,教师可采用“观察记录表”,从“主题构思”“材料运用”“色彩搭配”“细节表现”等维度记录儿童创作过程,并通过“作品分享会”“儿童自评与互评”等形式,引导他们表达自己的创作理念,对于一幅“长着翅膀的房子”的画作,不应以“房子没有翅膀”否定其合理性,而应提问“为什么给房子加上翅膀?”“它要飞到哪里去?”,肯定其想象力的同时,引导他进一步完善画面细节,评价的核心是让儿童感受到“我的想法被看见”,从而建立创作自信,而非陷入“讨好他人”的模仿误区。

课程体系与目标对应表

| 年龄阶段 | 核心目标 | 示例 | 材料与工具 |

|---|---|---|---|

| 4-6岁 | 感知与体验 | 色彩游戏、触摸绘画、音乐联想 | 手指画颜料、大画纸、海绵、拓印工具 |

| 7-9岁 | 观察与表现 | 静物写生、风景记忆画、人物动态速写 | 水彩、彩铅、素描纸、写生板 |

| 10-12岁 | 创意与表达 | 主题创作、综合材料艺术、数字绘画 | 丙烯、超轻黏土、废旧材料、平板绘图软件 |

相关问答FAQs

Q1:少儿美术培训去幼稚化是否意味着让儿童学习复杂的成人技法?

A1:并非如此,去幼稚化不是让儿童过早接触素描、透视等高难度技法,而是避免将教学停留在“涂鸦式”的低水平重复,关键在于根据儿童认知发展水平,设计有挑战性但可达成目标的活动,例如通过“画一盆倾斜的植物”理解重心平衡,用“重叠画法”表现前后关系,让儿童在解决问题的过程中自然习得技能,而非机械模仿成人技法,核心是“跳一跳够得着”的适度挑战,而非拔苗助式的技能灌输。

Q2:如何平衡儿童自由创作与教师指导的关系?

A2:平衡的关键是“引导不主导,支持不干涉”,教师需明确自身角色是“脚手架”而非“指挥者”:在创作初期,通过提问、情境创设激发儿童兴趣;在创作中期,当儿童遇到瓶颈时(如不知道如何表现动态),可提供技巧支持(如“试试用一条线表现人物的跑动姿势”);在创作后期,鼓励儿童自主完善作品,尊重他们的最终表达,当儿童画了一幅“蓝色的太阳”时,教师不应纠正“太阳是红色的”,而应询问“你为什么用蓝色?是清晨的太阳还是晚上的太阳?”,引导他用色彩表达情感与想象,既保护了创作自由,又实现了艺术表达的深化。