58互联网招聘作为国内知名的综合性分类信息平台,其招聘板块依托庞大的用户基数和覆盖广泛的行业岗位,成为许多求职者和企业用户的选择,但关于“58互联网招聘真的吗”这一问题,需要从平台真实性、用户使用体验、潜在风险及规避建议等多维度综合分析,以帮助求职者更理性地判断和选择。

平台基本属性与真实性保障

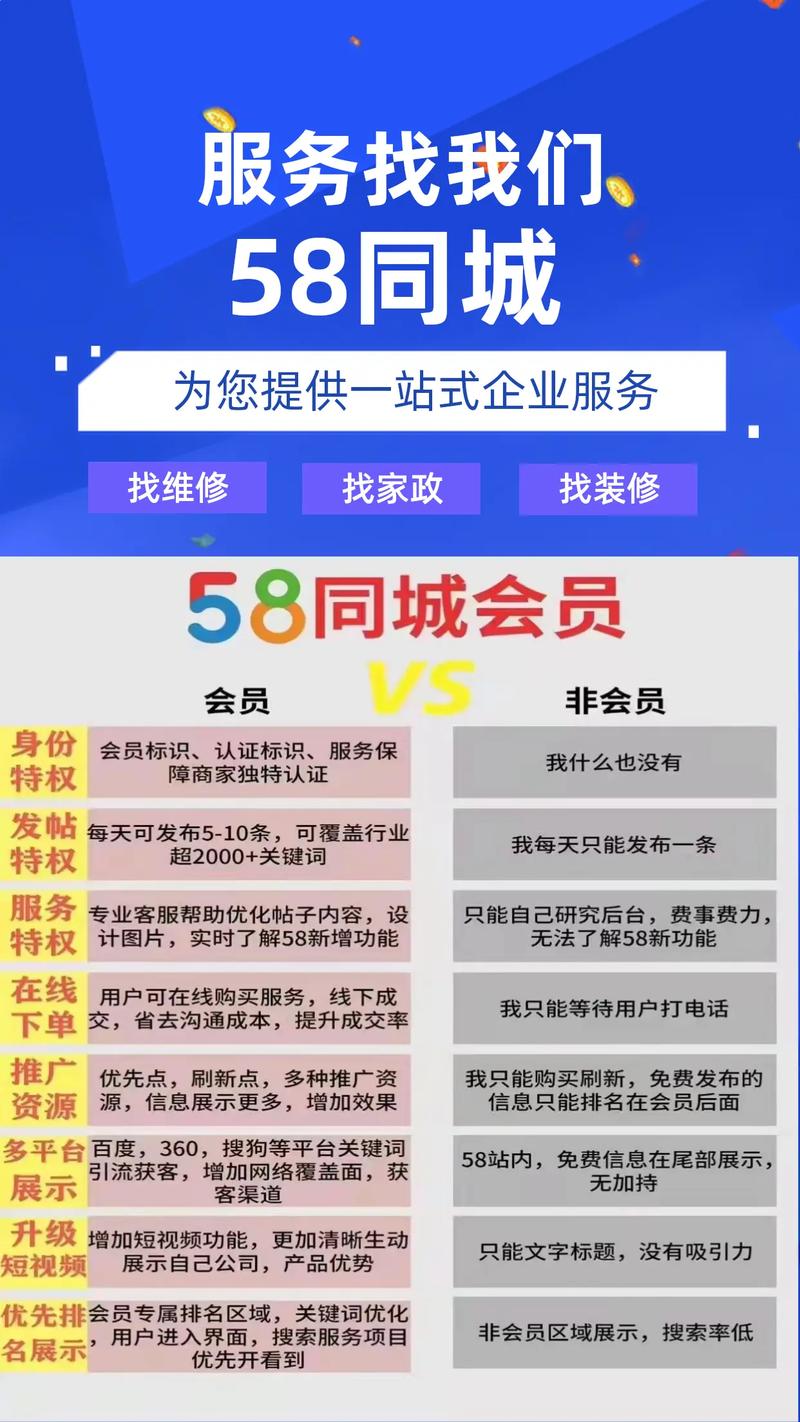

58同城招聘(含58互联网招聘)是58同城旗下的核心业务板块,成立于2005年,定位为“本地生活服务+招聘”平台,早期以蓝领招聘为主,近年来逐步拓展至互联网、金融、教育等白领岗位,从平台资质看,58同城是正规上市公司,具备ICP备案和人力资源服务许可证,属于合法经营的招聘平台,这是其“真实性”的基础保障,平台会要求企业提交营业执照、法人信息等资质进行认证,部分岗位还会标注“已认证企业”标识,理论上能过滤掉部分虚假信息。

“正规资质”并不等同于“所有信息绝对真实”,由于平台主要依靠企业自主发布信息,审核机制多为形式审查(如营业执照真伪核验),难以对招聘内容的真实性(如岗位职责、薪资水平、岗位需求等)进行实质核查,导致虚假招聘、夸大宣传等问题依然存在,尤其在互联网行业,岗位流动性大、需求变化快,部分企业可能通过发布虚假岗位进行“人才储备”(实际无招聘计划),或以招聘为名收集简历转卖给第三方机构,这些行为都影响了平台的真实性和可靠性。

用户使用体验中的真实性问题

求职者视角:信息繁杂与筛选成本高

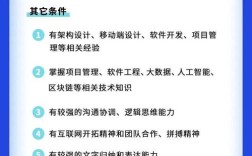

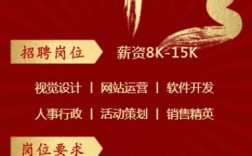

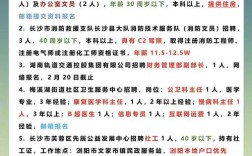

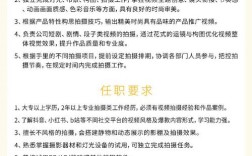

互联网行业岗位是58招聘的重要板块,涵盖技术开发、产品设计、运营、市场等方向,但求职者普遍反馈,平台上存在大量重复岗位、过时信息(已招满但未下架)以及“标题党”招聘(如“高薪诚聘”“急招”但实际薪资远低于市场水平),以“Java开发工程师”为例,同一公司在58同城可能发布3-5个相似岗位,薪资范围标注“15K-30K”,但实际面试时被告知“15K为实习生薪资,30K需5年以上经验+管理岗”,这种信息差让求职者产生“虚假感”。

部分求职者遭遇“简历石沉大海”或“面试后无下文”的情况,这与平台的信息真实性直接相关:企业发布虚假岗位却不及时关闭,导致求职者投入时间精力却无实际招聘需求;或中介机构冒充企业发布信息,面试时推销付费培训、课程等,进一步损害用户体验。

企业用户视角:信息发布与匹配效率

对于企业而言,58招聘的优势在于用户基数大、覆盖地域广,尤其适合基层岗位或急招岗位,但互联网行业的专业岗位(如算法工程师、架构师)在58上的匹配效率较低,优质求职者更倾向于使用猎聘、BOSS直聘等垂直招聘平台,部分中小企业反映,58同城上简历质量参差不齐,需花费大量时间筛选,且存在“求职者海投但不看岗位要求”的情况,影响招聘效率。

潜在风险与规避建议

常见风险类型

- 虚假岗位风险:以“高薪”“远程”“不限经验”为诱饵,实为传销、诈骗或培训推销。

- 信息夸大风险:薪资、福利、晋升空间等描述与实际严重不符,如“年终奖3-6个月”实际为“绩效达标才有,且占比极低”。

- 隐私泄露风险:部分平台或企业过度收集求职者信息(如身份证号、家庭住址),甚至将简历售卖给第三方。

规避建议

- 优先选择“已认证企业”:查看企业认证资质(营业执照、人力资源许可证),优先选择“蓝V”标识企业。

- 交叉验证信息:通过企业官网、天眼查等平台核实企业是否存在,或通过职场社交平台(如脉脉)了解企业口碑。

- 警惕“异常要求”:如要求缴纳押金、培训费,或提供与岗位无关的敏感信息(如银行卡密码、亲属联系方式),多为骗局。

- 多平台对比:同一岗位可在BOSS直聘、拉勾网等平台对比薪资范围和要求,避免单一信息源偏差。

与其他招聘平台的对比

从行业定位看,58招聘与垂直招聘平台(如拉勾网、BOSS直聘)存在明显差异:58更偏向“综合信息平台”,信息量大但垂直度低;拉勾网专注互联网行业,岗位信息更精准,审核更严格;BOSS直聘主打“直聊模式”,沟通效率高,但同样存在虚假岗位问题,求职者可根据自身需求选择:基层岗位或急招可考虑58,中高端岗位或专业领域建议优先垂直平台。

58互联网招聘作为正规平台,具备信息发布的合法性,但其“真实性”受限于审核机制和商业模式,存在虚假信息、夸大宣传等问题,求职者需保持理性,通过企业认证、信息交叉验证、多平台对比等方式降低风险,同时警惕异常要求保护个人隐私,平台自身也需加强审核力度(如引入AI技术识别虚假岗位)、优化信息筛选机制,以提升用户体验和信任度。

相关问答FAQs

Q1:如何在58互联网招聘上辨别虚假岗位?

A:可通过以下方式辨别:①查看企业是否“已认证”(蓝V标识),并核实营业执照信息;②对比岗位描述与行业平均水平,如“月薪3K招Java工程师”明显不合理;③面试前通过企业官网或电话确认招聘需求,避免仅通过平台沟通;④警惕要求“先交费”“先培训”的岗位,正规企业招聘不会向求职者收取任何费用。

Q2:在58招聘上投递简历后,如何防止个人信息泄露?

A:建议采取以下措施:①简历中避免填写身份证号、家庭住址等敏感信息,可留工作邮箱或电话;②关闭简历“公开”权限,仅对认证企业开放;③收到陌生电话或短信自称“企业HR”时,通过官方渠道核实身份,不点击不明链接;④定期在58平台清理求职痕迹,如投递记录、搜索历史等,若发现信息泄露,及时修改密码并举报相关账号。