在Linux系统中,批量删除文件是日常运维和开发中常见的操作,但因其不可逆的特性,需要谨慎使用,以下是关于Linux批量删除文件命令的详细说明,包括常用命令、参数解析、安全操作技巧及注意事项。

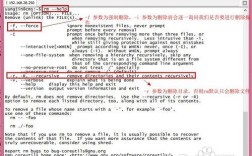

Linux批量删除文件主要依赖rm命令,结合通配符(、、[]等)可以实现高效操作,基础语法为rm [选项] 文件或目录,其中-r或-R用于递归删除目录及其内容,-f表示强制删除(忽略不存在的文件且无需确认),-i则会在删除前逐一询问用户,删除当前目录下所有.tmp文件,可执行rm -f *.tmp;若需删除包含数字的文件(如file1.txt、file2.log),可使用rm -f file[0-9]*。

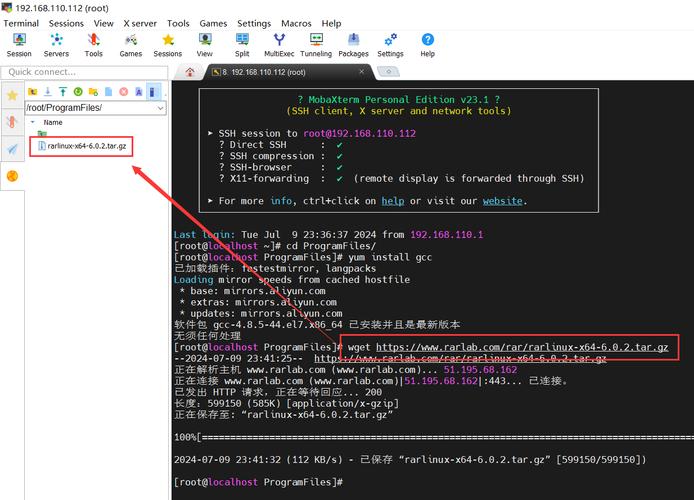

对于更复杂的批量删除场景,可通过find命令结合-exec或-delete选项实现。find命令可以根据文件名、类型、大小、修改时间等条件筛选文件,再执行删除操作,删除/var/log目录下所有修改时间超过30天的日志文件,可使用:find /var/log -type f -mtime +30 -exec rm -f {} \;,其中-type f表示仅查找文件,-mtime +30匹配修改时间大于30天的文件,-exec将筛选结果作为参数传递给rm命令,若需简化操作,可用-delete替代-exec rm -f {} \;,即find /var/log -type f -mtime +30 -delete。

批量删除文件时,安全操作至关重要,建议先使用ls或find命令预览待删除文件,确认无误后再执行删除,通过find . -name "*.bak" -exec ls {} \;查看所有.bak文件,确认无误后替换ls为rm,可通过xargs命令增强批量删除的灵活性,find . -name "*.tmp" -print0 | xargs -0 rm -f,其中-print0和-0选项用于处理文件名中的空格或特殊字符,避免错误删除。

以下是常用批量删除命令的对比表格:

| 命令场景 | 示例命令 | 说明 |

|---|---|---|

| 删除指定扩展名文件 | rm -f *.log |

删除当前目录下所有.log文件,-f强制删除无需确认 |

| 递归删除目录 | rm -rf /tmp/old_dir |

强制递归删除/tmp/old_dir目录及其内容,需谨慎使用 |

| 按条件删除文件 | find /data -size +100M -exec rm -f {} \; |

删除/data目录下大于100MB的文件 |

| 安全删除带空格文件名 | find . -name "my file.txt" -print0 \| xargs -0 rm -f |

处理文件名含空格的情况,避免命令执行错误 |

| 删除N天前的文件 | find . -type f -mtime +7 -delete |

删除当前目录下7天前修改过的文件,-delete为find内置删除选项 |

注意事项:

- 避免误删:

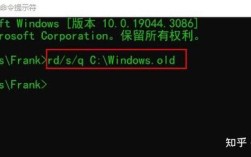

rm -rf命令威力巨大,错误使用可能导致系统文件丢失,建议先备份或使用mv命令将文件移至临时目录。 - 权限控制:确保对目标文件或目录有执行权限,否则会提示

Permission denied。 - 特殊字符处理:文件名中包含、等通配符时,需用单引号或双引号包裹,如

rm -f "file*.txt"。 - 日志记录:重要操作前可通过

script命令记录终端操作,便于追溯误删原因。

相关问答FAQs

Q1: 如何批量删除文件前先进行确认?

A: 使用rm -i命令或结合find的-ok选项,例如find . -name "*.tmp" -ok rm {} \;,删除前会逐一询问用户确认。

Q2: 删除文件后如何恢复?

A: Linux下文件删除后默认不经过回收站,若文件系统为ext4,可尝试使用extundelete工具恢复;若开启日志功能(如ext4的extundelete),可通过日志定位文件 inode 进行恢复,建议定期备份重要数据以降低风险。