要让作品具有设计感,并非单纯依赖华丽的装饰或复杂的技巧,而是通过系统性的思维、精准的执行和对细节的极致追求,将功能性、美学性与情感价值融为一体,设计感的核心在于“以用户为中心”的解决问题能力,同时通过独特的视觉语言和体验传递品牌或创作者的意图,以下从理念、方法、实践三个维度展开详细说明。

建立清晰的设计理念:明确“为谁设计”与“为何设计”

设计感始于对目标的深刻理解,没有理念的设计如同无源之水,难以形成独特的记忆点,需明确作品的受众画像——他们的年龄、审美偏好、文化背景、使用场景等,针对Z世代的设计可采用高饱和度色彩、动态图形和互动元素,而面向商务人士的作品则更注重简洁布局、低对比度配色和可读性,要厘清设计的目的:是提升用户体验(如APP界面优化)、强化品牌识别(如LOGO设计),还是传递特定情感(如公益海报的共情力),苹果产品的设计感源于“极简主义”理念,通过去除冗余元素,让用户聚焦于功能本身,同时通过金属材质、圆角细节传递高端与亲和感。

设计理念需与品牌或项目调性保持一致,奢侈品牌爱马仕的设计感体现在对传统工艺的极致追求,每一处缝线、配色都传递着“永恒与精致”;而互联网公司谷歌的设计感则通过“Material Design”语言,将抽象的“创新”转化为可触摸的动态效果和色彩体系。

掌握核心设计原则:平衡秩序与个性

设计感并非天马行空的创意,而是在遵循基本原则基础上的创新,以下是关键原则的实践方法:

对比与和谐:制造视觉焦点,避免混乱

对比是吸引注意力的利器,通过色彩、大小、形状、材质的差异突出核心信息,在海报设计中,标题可采用大号粗体字与鲜艳色彩,正文则用小号细体字与中性色,形成主次关系,但对比需以和谐为前提,避免元素冲突,可通过“60-30-10配色法则”控制比例:主色占60%(如背景色),辅助色占30%(如图形色),点缀色占10%(如强调色),确保整体协调。

对齐与留白:构建秩序感,提升呼吸感

对齐是设计的“隐形骨架”,无论是左对齐、右对齐还是居中对齐,都能让元素之间产生关联,避免杂乱,网页设计中,导航栏、按钮、文本框统一左对齐,能降低用户的视觉疲劳,留白(负空间)则不是“空白”,而是设计的“呼吸区”,适当的留白能让主体更突出,同时传递高级感,苹果官网的产品页面,四周大量留白让用户聚焦于产品细节,营造“少即是多”的极简美学。

重复与一致性:强化品牌记忆,降低认知成本

重复是建立识别度的关键,在系列作品中,可重复使用特定的色彩、字体、图形或版式结构,无印良品的所有产品均采用“无品牌标识”的极简设计,通过统一的米白色、灰色主色调和简约包装,形成“性冷淡风”的品牌符号,对于多页面设计(如PPT、网站),保持字体、图标、按钮样式的一致性,能让用户快速熟悉操作逻辑,提升体验效率。

层级与节奏:引导视觉动线,传递信息优先级

通过大小、颜色、位置的变化建立信息层级,让用户按“标题-副标题-正文-注释”的顺序接收信息,节奏感则通过元素的疏密、虚实变化实现,杂志排版中,可将重要文章标题放大并配以跨页图片,次要文章则采用小标题+图文穿插的方式,形成“强-弱-强”的视觉节奏,避免单调。

注重细节打磨:从“完成”到“精致”的进阶

设计感藏在细节里,细节的精度决定了作品的质感,以下是从视觉到交互的细节优化方向:

色彩:不只是“好看”,更是“情感语言”

色彩需服务于功能与情感,医疗类设计多用蓝色、绿色传递“冷静、信任”,餐饮类设计多用红色、橙色激发“食欲”,同时需考虑色彩心理学:低饱和度色彩(如莫兰迪色系)传递优雅、宁静,适合高端品牌;高饱和度色彩(如荧光色)传递活力、年轻,适合潮流品牌,需确保色彩无障碍设计,例如色盲用户能通过明度差异区分元素(如红色按钮搭配深灰色边框)。

字体:可读性与风格性的平衡

字体是设计的“声音”,标题可选择具有装饰性的字体(如手写体、衬线体)增强视觉冲击力,但正文需优先选择易读性高的无衬线字体(如微软雅黑、思源黑体),字号设置需遵循“层级原则”:标题字号≥24pt,副标题≥18pt,正文字号≥12pt(移动端≥14pt),字间距与行间距也影响阅读体验,一般行间距为字号的1.2-1.5倍,过密会让文字显得拥挤,过稀则显得松散。

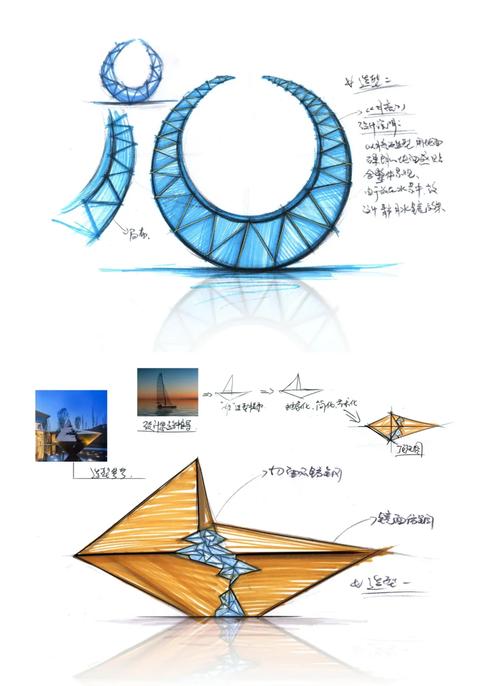

图形与图标:简洁且表意清晰

图标设计需遵循“识别性第一”原则,避免过度抽象,购物车图标应保留车轮把手,垃圾桶图标需体现“投入动作”,图形风格需与整体调性统一:扁平化图标适合现代简约设计,线性图标适合轻量级界面,手绘图形适合传递亲和力,图形的“负空间利用”能提升创意,FedEx 标志中隐藏的箭头符号,通过负空间传递“速度与精准”。

材质与质感:触觉延伸的视觉体验

在数字设计中,可通过阴影、纹理、光泽等模拟材质质感,增强“真实感”,按钮添加轻微阴影能模拟“按下”状态,卡片式设计通过边框和阴影模拟“纸张”质感,让界面更具层次感,实体设计中(如产品包装),材质的选择直接影响触觉体验:磨砂塑料传递“低调”,金属传递“奢华”,原木传递“自然”。

迭代与用户反馈:让设计感“落地”并持续优化

设计感不是一次成型的,而是通过“测试-反馈-迭代”循环不断完善,可通过A/B测试比较不同设计方案的用户反馈(如点击率、停留时间),用数据验证设计决策,某APP将按钮颜色从蓝色改为橙色后,点击率提升15%,说明橙色在特定场景下更具吸引力,用户访谈、可用性测试能发现潜在问题:老年用户可能因图标过小难以操作,需调整尺寸并增加文字说明。

相关问答FAQs

Q1:没有设计基础的人,如何快速提升作品的设计感?

A1:可从“模仿-拆解-创新”三步入手,选择优秀设计案例(如Behance、Pinterest上的作品)进行模仿,临摹其配色、版式、图形组合,理解“为什么这样设计”;拆解设计元素,分析对比、对齐、留白等原则的应用,为什么标题用了红色?因为要与蓝色背景形成对比,突出重点”;结合自身需求进行创新,例如将极简风格与手绘元素结合,形成独特风格,善用工具(如Canva、Figma)的模板功能,通过调整模板细节快速产出有设计感的作品。

Q2:设计感与实用性冲突时,应该如何平衡?

A2:设计感的核心是“解决问题”,而非“为了设计而设计”,当两者冲突时,需以实用性为优先级,通过设计手段提升实用体验,某电商平台的商品详情页若过度使用动画装饰,可能导致加载速度变慢、用户注意力分散,此时需简化动画,保留核心功能(如商品展示、购买按钮)的清晰呈现,但若实用性已满足需求,设计感可作为加分项提升用户体验,例如无障碍设计(如大字体、高对比度)既是实用需求,也能传递品牌的人文关怀,实现“实用与美感”的统一。