电商要识别批量下单行为,通常需要结合技术手段、数据分析规则和人工审核,从多维度捕捉异常订单模式,批量下单往往表现为短时间内大量、高频、同质化的订单,可能涉及刷单、薅羊毛、恶意抢购或库存攻击等风险,因此电商平台需通过以下核心机制进行监测和判断。

订单行为特征分析是基础,电商系统会实时监控订单的关键参数,例如下单时间、IP地址、设备指纹、收货信息等,若同一IP地址在短时间内(如1分钟内)提交超过10笔订单,或同一设备频繁切换账号下单,系统会标记为异常,收货地址的集中性也是重要指标,若多个订单收货人姓名、电话、地址高度相似(如仅尾号不同),或收货地址为虚拟办公地、快递代收点,可能指向批量操作,订单商品属性的一致性,如同一用户集中下单同款商品的不同规格(仅颜色、尺码差异),或大量订单备注内容雷同(如“急单”“请优先发货”),也会触发预警。

用户账户画像与行为轨迹对比能辅助判断,平台会构建用户等级、历史消费习惯、支付方式等画像,新注册账户在无消费记录的情况下突然批量下单,尤其是高价值商品,风险较高;若账户长期无消费,近期突然密集下单,且支付账户为陌生第三方支付,可能涉及“养号”后的批量操作,系统会分析用户行为序列,正常用户通常浏览-加购-下单的路径有间隔,而批量下单可能省略浏览环节,直接通过脚本提交订单,或短时间内重复操作“提交订单-取消订单”测试库存。

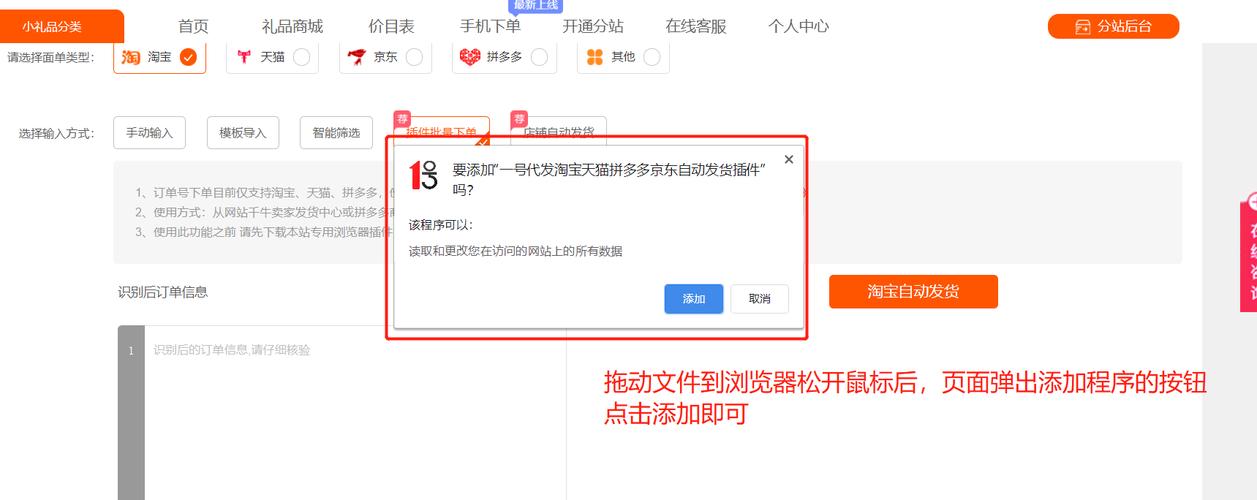

技术监测层面,电商平台依赖风控系统中的规则引擎和机器学习模型,规则引擎基于预设阈值(如单日下单上限、单IP订单频次)实时拦截异常订单;机器学习模型则通过历史数据训练,识别批量下单的隐性特征,例如订单间的关联性(如多个订单使用同一WiFi网络、同一设备MAC地址)、支付行为的异常(如同一支付账户为多个陌生用户代付),部分平台还会引入验证码、短信二次验证、人脸识别等手段,拦截自动化脚本批量下单。

供应链和库存数据联动也是重要环节,若某款商品突然出现短时间内库存锐减,但实际销量与市场热度不符,或多个订单的物流轨迹高度重合(如同一批次包裹从同一仓库发出、同一快递员揽收),可能存在批量下单囤货或恶意锁库存的行为,平台会结合商品销量波动、竞品价格对比等数据,进一步确认批量订单的真实性。

人工审核机制作为补充,对高风险订单进行二次核查,风控系统标记的异常订单会进入人工审核队列,客服团队通过联系用户核实订单信息、查看支付凭证、确认收人真实性等方式,排除误判(如企业采购、节日礼盒批量订购等正常场景)。

相关问答FAQs

Q1:批量下单一定涉及违规吗?

A1:不一定,批量下单也可能是正常商业行为,如企业采购节日福利、批发商进货、品牌方统一采购赠品等,电商平台会结合订单场景(如是否为企业认证用户、是否有历史批发记录)、商品类型(如是否为批发类目)、沟通真实性(如是否提前联系客服)等综合判断,对正常批量订单予以放行,仅对恶意违规订单(如刷单、薅羊毛)进行拦截或处罚。

Q2:电商如何区分批量下单和正常抢购行为?

A2:抢购行为通常具有突发性、高并发但用户分散的特点,如限量商品发售时,大量用户在同一时间独立下单,IP地址、设备指纹、收货信息高度分散;而批量下单则表现出集中性(如少数账号/IP控制大量订单)、规律性(如下单时间间隔固定)和同质性(如订单商品、备注内容雷同),抢购场景下用户会有浏览、加购等真实行为路径,而批量下单可能直接跳过环节通过脚本操作,系统可通过行为序列分析区分两者。