tap招聘作为近年来备受关注的招聘模式,正在逐步改变传统的人才招聘流程,尤其在科技、互联网等新兴行业中被广泛应用,这种模式以“灵活、高效、精准”为核心特点,通过数字化工具和智能化匹配,帮助企业快速找到合适人才,同时也为求职者提供了更多元化的就业机会,以下将从tap招聘的定义、运作机制、优势、挑战及实施建议等方面展开详细分析。

tap招聘的定义与运作机制

tap招聘,即“人才获取流程(Talent Acquisition Process)招聘”,是一种基于数据驱动和流程优化的现代化招聘方式,它整合了人工智能、大数据分析、云计算等技术,通过系统化的流程设计,实现从岗位需求分析、候选人筛选到面试安排、入职跟进的全链条管理,与传统招聘依赖人工筛选、信息不对称不同,tap招聘更注重通过数字化工具提升招聘效率,例如利用AI算法解析岗位JD(职位描述)与简历的匹配度,通过数据分析预测候选人的入职率和留存率,从而减少招聘成本和时间。

具体运作机制可分为以下几个阶段:首先是需求分析阶段,招聘方通过系统明确岗位的核心需求,包括技能、经验、文化适配度等指标;其次是渠道整合阶段,tap招聘会自动聚合多个招聘平台、社交媒体、内部推荐等渠道的候选人信息,避免信息孤岛;接着是智能筛选阶段,AI工具根据预设规则对简历进行初筛,生成候选人优先级列表;然后是面试协调阶段,系统自动同步面试官和候选人的时间,发送面试邀请并收集反馈;最后是数据分析阶段,招聘团队通过系统复盘招聘周期、转化率等关键指标,持续优化流程。

tap招聘的核心优势

-

提升招聘效率:传统招聘中,HR需花费大量时间筛选简历、协调面试,而tap招聘通过自动化工具将重复性工作交给系统处理,平均可将招聘周期缩短30%-50%,某互联网公司使用tap招聘系统后,技术岗位的到面率提升了40%,招聘周期从45天压缩至25天。

-

降低招聘成本:tap招聘通过精准匹配减少无效面试和岗位空窗期,同时降低了对第三方招聘平台的依赖,据行业调研,企业采用tap招聘后,招聘成本平均下降20%-35%,尤其对中小型企业而言,性价比优势显著。

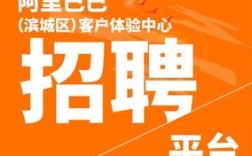

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

优化候选人体验:系统化的沟通流程(如自动面试提醒、实时反馈)让候选人感受到专业和尊重,提升雇主品牌形象,tap招聘支持多渠道投递和移动端交互,更符合Z世代求职者的习惯。

-

数据驱动决策:通过分析历史招聘数据,企业可以识别高潜力人才特征、优化岗位画像,甚至预测人才市场趋势,某科技公司通过tap招聘的数据分析发现,具备“跨项目协作经验”的候选人入职后绩效评分更高,后续招聘中便强化了这一指标。

tap招聘面临的挑战

尽管tap招聘优势明显,但在实际应用中仍存在一些挑战:首先是技术门槛,部分企业尤其是传统行业,缺乏数字化转型的经验和资源,系统搭建和维护成本较高;其次是数据隐私问题,AI筛选可能涉及候选人敏感信息,需符合《个人信息保护法》等法规要求;过度依赖算法可能导致“唯数据论”,忽略候选人的软技能和文化适配性,例如某些创意岗位仍需人工面试评估。

企业实施tap招聘的建议

-

明确目标与场景:企业应根据自身需求选择合适的tap招聘工具,例如初创企业可侧重轻量化SaaS平台,大型集团可定制化开发系统,优先在技术、运营等标准化岗位试点,逐步推广至全公司。

-

加强技术与团队协同:招聘团队需掌握数据分析基础,与技术部门共同优化算法模型,避免“黑箱决策”,定期校准AI筛选规则,加入“文化适配度”“学习能力”等非量化指标。

-

注重合规与伦理:建立数据安全管理制度,确保候选人信息采集、使用、存储的合规性;在AI筛选中引入人工复核机制,避免算法偏见(如性别、年龄歧视)。

-

持续迭代优化:通过定期复盘招聘数据,调整岗位画像和渠道策略,若某渠道候选人入职率低,可分析原因并减少投入,转向高转化渠道。

tap招聘与传统招聘的对比

| 维度 | 传统招聘 | tap招聘 |

|---|---|---|

| 效率 | 依赖人工,周期长 | 自动化筛选,周期缩短30%-50% |

| 成本 | 高(渠道费、人力成本) | 降低20%-35%(数据驱动优化) |

| 精准度 | 主观性强,易漏筛 | AI匹配,提升候选人-岗位契合度 |

| 候选人体验 | 沟通不及时,流程分散 | 全流程自动化,体验统一 |

| 数据支持 | 缺乏系统性分析 | 实时数据复盘,持续优化 |

相关问答FAQs

Q1:tap招聘是否适合所有类型的企业?

A1:tap招聘尤其适合岗位需求标准化、招聘量较大的企业,如互联网、金融、制造业等,对于小微企业,可选择轻量级SaaS工具降低成本;而对于创意类、高管类等高度依赖主观判断的岗位,建议采用“tap招聘+人工面试”的混合模式,平衡效率与精准度。

Q2:如何确保tap招聘中的算法公平性,避免歧视?

A2:企业需从三方面入手:一是数据清洗,去除历史招聘数据中的偏见标签(如性别、学校歧视);二是算法透明化,定期审计AI筛选逻辑,确保指标客观;三是人工干预,在关键环节加入HR复核,对算法结果进行校准,可参考《人工智能伦理指南》等规范,建立公平性评估机制。