在当今竞争激烈的就业市场中,招聘工作已成为企业发展的核心环节之一,它不仅关乎企业能否吸纳优秀人才,更直接影响着团队的整体效能和未来的发展潜力,招聘工作并非简单的“发布信息—筛选简历—面试录用”的线性流程,而是一个需要系统规划、精准执行和持续优化的动态过程,之和”的理念尤为重要——即招聘需求与市场供给之和、企业标准与候选人潜力之和、短期岗位填补与长期人才发展之和,这些多维度的平衡与整合,共同构成了高效招聘的基石。

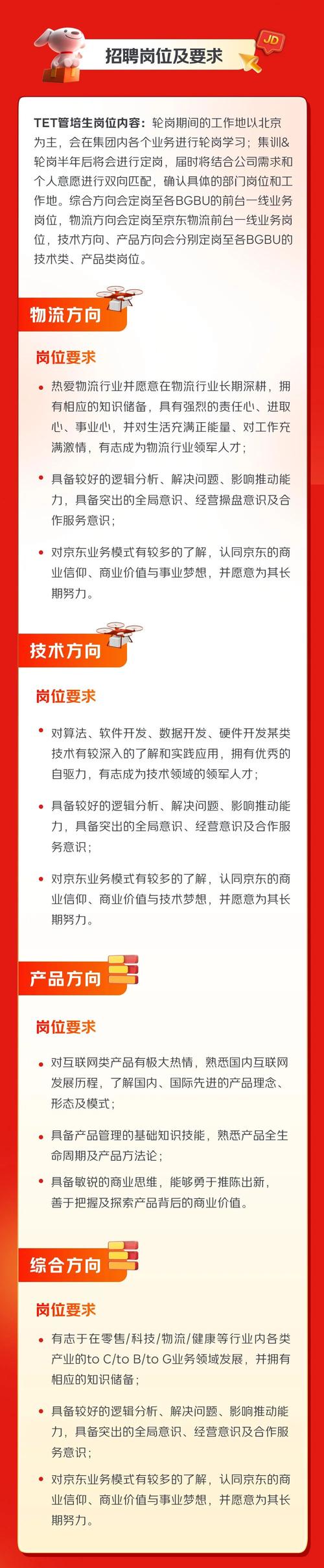

从招聘需求与市场供给的“之和”来看,企业在启动招聘前,首先需明确岗位的核心需求与能力模型,同时深入分析当前人才市场的供给状况,技术类岗位在一线城市与二三线城市的供给密度存在显著差异,若企业仅固守单一地域或单一渠道,可能导致人才供给不足;反之,若盲目扩大招聘范围而不考虑岗位的实际需求,则可能增加招聘成本,降低匹配效率,需求与供给的“之和”便体现在二者的动态适配上:通过市场调研了解目标人才的地域分布、技能缺口、薪资预期等信息,结合企业的发展阶段和岗位紧急程度,制定差异化的招聘策略,对于稀缺技术岗位,可联合猎头公司拓展高端人才渠道;对于基础岗位,则侧重与本地职业院校、招聘平台合作,实现需求与供给的高效对接。

企业标准与候选人潜力的“之和”则是招聘中“选对人”的关键,传统招聘往往过于关注候选人的现有经验与硬性条件,如学历、工作年限、过往业绩等,却忽视了其学习能力、适应性和价值观等潜力因素,在快速变化的商业环境中,潜力往往比现有经验更具长期价值,一家互联网企业在招聘产品经理时,若仅要求候选人具备3年以上同行业经验,可能会错失一些跨行业但具备出色逻辑思维和用户洞察力的年轻人才;反之,若完全放弃经验标准,仅看重潜力,则可能导致新人难以快速上手,影响项目进度,企业标准与候选人潜力的“之和”需要通过科学的评估工具来实现平衡:在简历筛选阶段,可设置“硬性门槛+弹性指标”的双重标准,如学历为硬性要求,同时关注候选人的项目经历中是否体现创新思维;在面试环节,采用行为面试法、情景模拟等方式,考察候选人的问题解决能力、团队协作意识和抗压能力,综合判断其现有能力与未来潜力的匹配度。

短期岗位填补与长期人才发展的“之和”,体现了招聘工作的战略视角,许多企业将招聘视为解决“燃眉之急”的临时任务,一旦岗位空缺得到填补便止步不前,忽视了人才入职后的培养与发展,招聘是人才生命周期管理的起点,若只注重“填补空缺”而忽略“发展潜力”,可能导致员工入职后因缺乏成长空间而流失,增加企业的重复招聘成本,一家制造企业在招聘生产线主管时,若仅关注其当前的生产管理能力,而未评估其是否具备向生产经理晋升的潜力,那么当企业扩大规模时,可能面临内部人才储备不足的困境,短期与长期的“之和”要求企业在招聘前明确人才的职业发展路径,将岗位需求与企业的战略目标相结合:在招聘需求中描述清晰的晋升通道,在面试中向候选人传递企业的人才培养理念,甚至在录用前为其制定初步的在职发展计划,为应届生招聘设计“导师制+轮岗制”的培养方案,为中层管理岗位候选人提供领导力培训的机会,使招聘不仅解决当下的人才缺口,更为企业未来的发展储备核心力量。

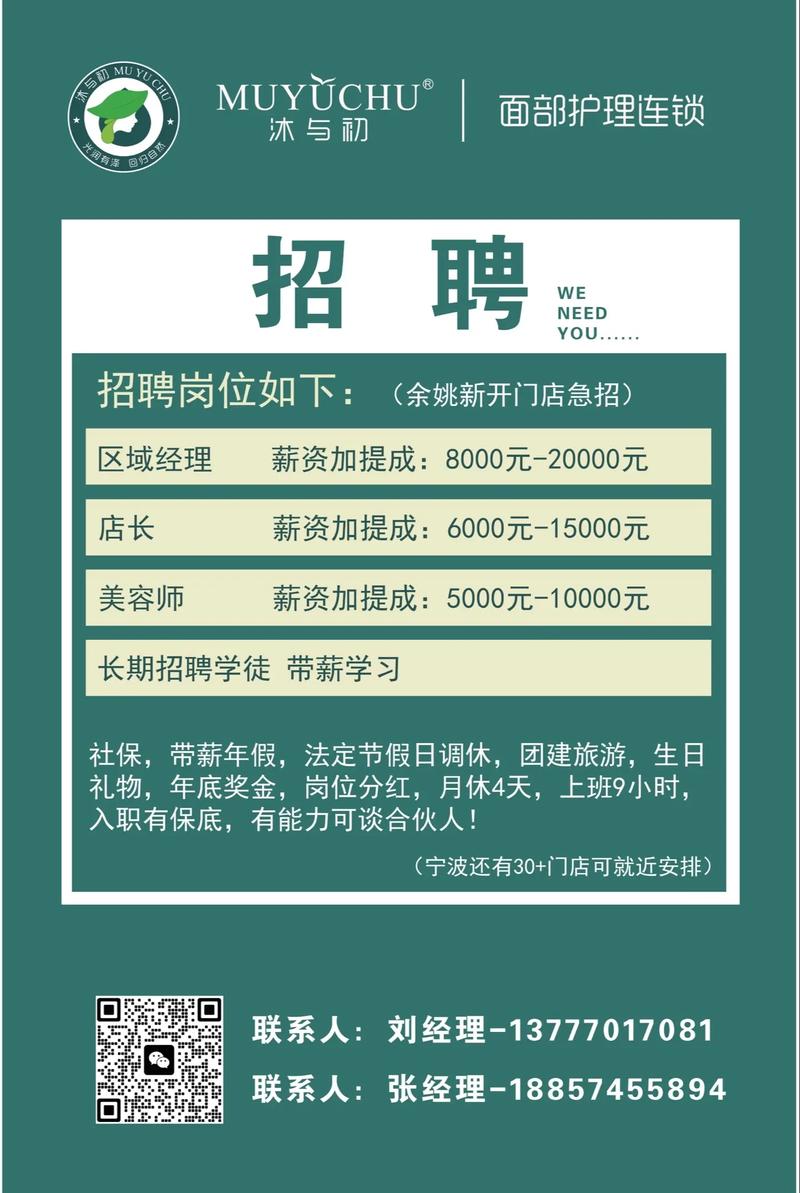

除了上述维度的平衡,招聘流程的优化也是提升“之和”效应的重要保障,一个高效的招聘流程需要多个环节的协同配合,从需求确认、渠道选择、简历筛选、面试评估到背景调查、录用入职,每个环节的疏漏都可能影响最终的招聘质量,以渠道选择为例,线上招聘平台覆盖面广,但简历质量参差不齐;校园招聘潜力大,但培养周期长;内部推荐忠诚度高,但可能存在“圈子文化”,企业需根据不同岗位的特点,实现多渠道的“之和”——核心管理岗位侧重猎头推荐与内部举荐,技术岗位聚焦专业论坛与行业社群,基础岗位则依赖招聘平台与校园合作,通过渠道的组合实现资源优势互补,面试环节的“之和”同样关键,单一面试官的主观判断易受偏见影响,而采用“多对一”“多轮面试”的组合模式,让HR、业务部门负责人、分管领导等不同视角的面试官共同参与,可从专业能力、团队匹配度、价值观契合度等多个维度对候选人进行全面评估,提升决策的准确性。

在数字化时代,技术工具的应用为招聘“之和”的实现提供了新的可能,AI招聘系统能够通过算法快速筛选简历,匹配岗位需求与候选人技能,大幅提升初筛效率;人才测评工具可对候选人的性格特质、职业倾向进行量化分析,辅助判断其潜力;数据分析平台则能实时跟踪各招聘渠道的转化率、到面率、录用率等指标,帮助企业优化资源配置,通过分析历史招聘数据,企业发现某招聘平台的简历转化率虽高,但候选人的留存率较低,而内部推荐渠道的留存率显著优于其他渠道,此时便可调整资源投入,加大对内部推荐的激励力度,实现渠道效率的“之和”,技术工具的应用并非取代人工判断,而是通过“技术+人工”的“之和”,让招聘决策更加科学高效——AI负责数据的初步筛选与分析,HR则聚焦于候选人的软性素质与价值观匹配,二者相辅相成。

值得注意的是,招聘“之和”的实现离不开企业文化的支撑,企业文化是人才吸引与留存的核心要素,若企业的招聘宣传与实际文化氛围存在偏差,即使候选人能力再强,也可能因“不适应”而快速离职,在招聘过程中,企业需通过职位描述、面试沟通、企业参观等环节,真实、全面地向候选人传递企业文化理念,如“创新包容”“结果导向”“员工关怀”等,同时考察候选人对文化的认同度,一家强调“扁平化管理”的互联网公司,在面试中可通过提问“你如何看待上下级沟通的方式?”来了解候选人对管理模式的适应能力,确保人才的文化契合度与文化贡献度的“之和”。

相关问答FAQs

问题1:如何在招聘中平衡“经验要求”与“潜力挖掘”,避免错失优秀人才?

解答:平衡经验与潜力的关键在于建立多维度的评估体系,明确岗位的“核心经验需求”与“可培养经验”,例如对于技术岗位,编程语言基础(核心经验)可通过培训强化,而解决问题的逻辑思维(可培养经验)则需重点考察,采用差异化评估工具:对经验型岗位(如资深工程师),侧重过往项目成果与技术深度;对潜力型岗位(如管培生),则通过情景模拟、案例分析等方式,考察学习能力、抗压能力和创新意识,可设置“弹性门槛”,如对经验略不足但潜力突出的候选人,提供试用期或“导师带教”的成长机会,通过实际表现弥补经验的差距,实现经验与潜力的动态平衡。

问题2:中小企业招聘预算有限,如何通过“渠道之和”提升招聘效率?

解答:中小企业预算有限,更需注重渠道的精准组合与资源优化,优先利用“低成本高转化”渠道:内部推荐(设置推荐奖励,降低招聘成本)、校企合作(与本地职业院校共建实习基地,培养储备人才)、免费招聘平台(如人社局招聘网、公益招聘平台)等,聚焦垂直渠道深耕,例如对于销售岗位,可加入行业社群、参加线下行业沙龙,直接触达目标人群;对于技术岗位,可在GitHub、CSDN等专业技术平台发布招聘信息,精准匹配专业人才,利用“内容招聘”提升吸引力,通过企业官网、公众号发布员工故事、成长案例等内容,吸引认同企业价值观的候选人主动投递,减少被动筛选的成本,通过数据分析持续优化渠道投入,定期统计各渠道的简历质量、到面率、录用率等指标,将预算向高效渠道倾斜,实现有限资源下的招聘效果最大化。