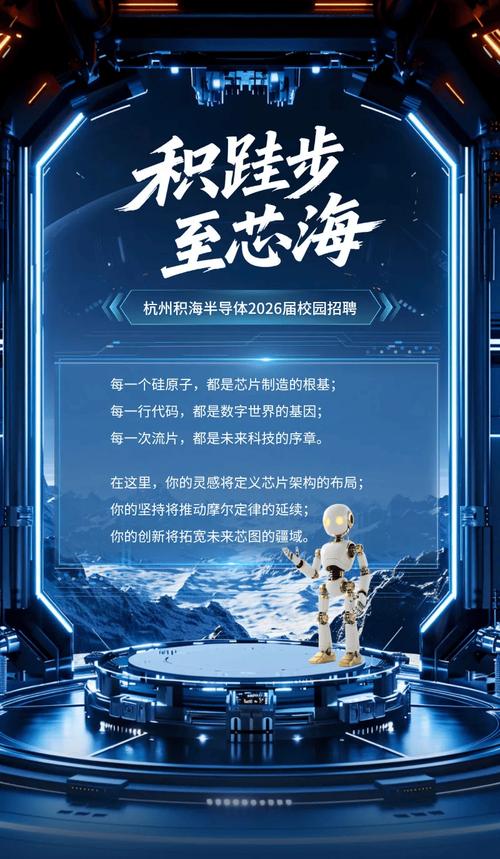

当前,全球芯片产业正处于高速发展与战略重构的关键时期,我国将芯片产业列为重点发展的战略性新兴产业,政策支持力度持续加大,人才需求呈现爆发式增长,在此背景下,高校作为人才培养和输送的核心阵地,其在芯片领域的招聘活动不仅关系到高校自身科研实力的提升,更对国家芯片产业的自主可控具有重要战略意义,大学招聘芯片领域人才,已从传统的单一岗位需求转向多层次、复合型、国际化的人才体系构建,招聘对象覆盖应届毕业生、博士后、青年学者及资深学科带头人,招聘方向则贯穿芯片设计、制造、封测、材料、设备、EDA工具等全产业链环节。

从招聘主体来看,高校芯片相关岗位主要分布在三类单位:一是设有微电子、集成电路、电子科学与技术等优势学科的高校院系,如清华大学的微电子与纳电子学系、北京大学的集成电路学院、复旦大学的微电子学院等,这些单位以教学科研为核心,重点招聘具有扎实理论基础和创新能力的博士、博士后及青年学者,旨在组建高水平科研团队,攻克芯片领域“卡脖子”技术难题;二是高校下属的国家级重点实验室、工程研究中心及产业研究院,如“集成电路先导技术研究院”“国家集成电路产教融合创新平台”等,这类机构更注重产学研结合,招聘时既看重学术背景,也强调工程实践能力和产业资源,吸引具有企业工作经验的高级工程师或具备技术转化能力的科研人员;三是高校与地方政府、龙头企业共建的产教融合平台或研究院,如“华为-某高校联合实验室”“长三角集成电路高校联盟”等,此类招聘往往采用“双导师制”或“项目制”,要求人才既能在高校开展基础研究,又能对接企业需求推动技术落地。

在招聘需求上,芯片领域人才呈现“高精尖缺”特征,技术层面,高端芯片设计岗位需求旺盛,特别是AI芯片、GPU、FPGA等方向,要求掌握Verilog/VHDL、SystemVerilog等硬件描述语言,熟悉Cadence、Synopsys等EDA工具,具备5nm/7nm先进制程设计经验者优先;制造环节,急需熟悉FinFET、GAA等先进工艺的工艺工程师、设备工程师,以及半导体物理、材料科学等基础研究人才;封测领域,要求掌握2.5D/3D封装、Chiplet等先进技术,具备TSV、硅通孔等工艺开发能力;材料与设备方向,则聚焦光刻胶、大硅片、靶材等关键材料研发,以及光刻机、刻蚀机等核心设备的研发与维护,随着芯片与人工智能、物联网、5G等新兴技术的融合,跨学科复合型人才成为招聘新趋势,如“芯片+算法”“芯片+通信”“芯片+汽车电子”等交叉领域人才需求显著增加。

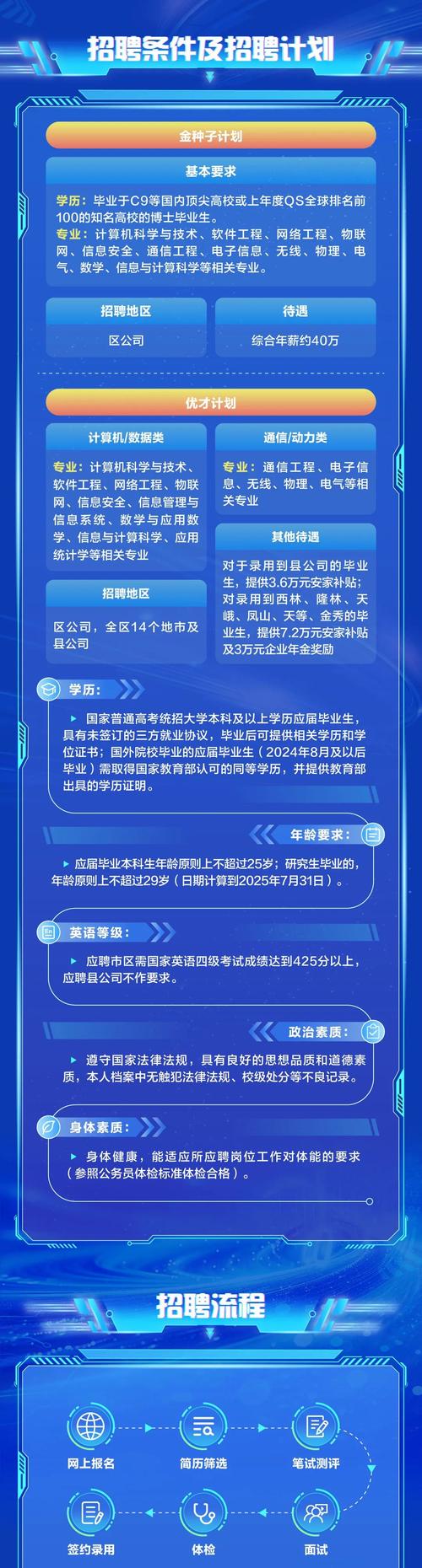

招聘流程方面,高校芯片人才招聘通常采用“学术评价+实践能力”双维度考核,针对应届毕业生,笔试内容涵盖半导体物理、数字电路、模拟电路等专业基础,面试则注重项目经验与逻辑思维能力,部分高校还会设置“芯片设计大赛”“工艺开发模拟”等实操环节;对于资深学者或产业人才,重点考察其学术成果(如论文、专利)、科研项目经验及行业影响力,部分岗位采用“国际同行评议”机制,确保人才水平与国际接轨,为吸引顶尖人才,高校纷纷推出“一人一策”的引进方案,提供安家费、科研启动经费、实验室建设支持,以及解决配偶工作、子女入学等生活保障,部分高校还设立“讲席教授”“首席科学家”等特聘岗位,薪酬水平对标国际一流机构。

为提升招聘效率与质量,高校正积极探索多元化招聘模式,加强与行业协会、龙头企业合作,通过“校园招聘专场”“行业人才峰会”等活动精准对接人才;利用大数据分析人才流动趋势,在IEEE EDS、IEDM等国际学术会议及半导体专业招聘平台发布招聘信息,扩大全球引才范围,部分高校还试点“预聘-长聘”制度,通过3-5年预聘期考核优秀者转为长聘岗位,既保障人才质量,又激发青年科研人员的创新活力。

当前高校芯片人才招聘仍面临挑战:一是高端人才竞争激烈,国际企业高薪挖导致使部分顶尖人才流向产业界;二是跨学科人才培养体系尚不完善,复合型人才供给不足;三是部分高校科研设备与产业前沿存在差距,吸引具有工程背景人才的优势有限,对此,高校需进一步深化产教融合,与企业共建实习实训基地,共享先进研发设备;优化课程体系,增设“芯片产业前沿”“EDA工具实践”等课程;加强与地方政府合作,争取芯片产业专项基金支持,为人才提供更具竞争力的科研环境。

相关问答FAQs

Q1:高校芯片领域招聘对应届生的学历要求有哪些侧重?

A1:高校芯片岗位对应届生的学历要求因岗位类型而异,教学科研岗(如讲师、助理教授)通常要求博士学历,部分重点高校或海外引进人才需具备海外知名高校博士学位及博士后经历;科研助理、实验技术岗多要求硕士学历,重点本科院校毕业生若具备扎实的专业基础和项目经验也可竞争;部分校企合作岗位或技能型岗位(如工艺工程师、测试工程师)可放宽至本科,但需掌握Cadence、Laker等专业工具或具有相关实习经历,博士招聘中,第一作者发表过IEEE/ACM Trans等顶级期刊论文或拥有核心专利者优先;硕士招聘则注重参与过国家级芯片研发项目或全国大学生集成电路创新创业大赛等获奖经历。

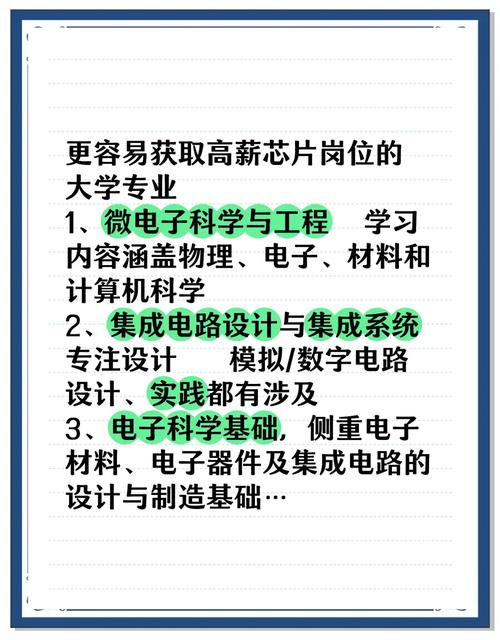

Q2:非芯片专业背景的学生如何进入高校芯片相关岗位?

A2:非芯片专业背景学生可通过“交叉学科转型”或“技能补充”进入高校芯片岗位,一是辅修或攻读微电子、集成电路等第二学位/硕士学位,系统学习半导体物理、数字集成电路设计等核心课程;二是参与芯片相关科研项目,如加入高校“芯片设计实验室”“半导体工艺课题组”,积累项目经验;三是考取行业认证(如EDA工程师认证、半导体工艺师认证)或通过自学掌握Verilog、Python等工具技能;四是关注高校“学科交叉人才引进计划”,如“电子+计算机”“材料+物理”等跨学科岗位,突出自身在算法、材料、器件等领域的优势与芯片需求的结合点,计算机专业学生可聚焦AI芯片算法优化,材料专业学生可钻研半导体新材料研发,通过差异化竞争实现跨领域就业。