指令与命令是两个在日常生活、组织管理、计算机科学等多个领域中频繁出现的词汇,它们虽然都带有“指示他人行动”的意味,但在内涵、使用场景、权威性、执行方式等方面存在显著差异,深入理解二者的区别,有助于在不同情境下选择合适的表达方式,提高沟通效率和执行效果。

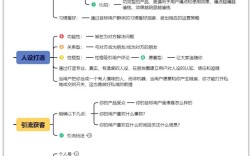

从核心内涵来看,指令更侧重于“指导性”和“操作性”,通常包含具体的行动步骤、方法或要求,目的是让接收方明确“如何做”,它往往带有一定的专业性和技术性,常见于技术操作、工作流程、任务分配等场景,在计算机编程中,“将内存地址为0x1000的数据加载到寄存器AX中”是一条精确的指令,它不仅指明了行动目标(加载数据),还规定了具体的操作对象(内存地址0x1000)和工具(寄存器AX),在企业管理中,“请各部门于本周五前提交季度工作总结,需包含数据分析和下季度计划”也是一条指令,它明确了任务内容、提交时间和格式要求,为执行者提供了清晰的行动框架。

命令则更强调“权威性”和“强制性”,通常由上级对下级、权威方对服从方发出,要求接收方无条件执行,核心是“做什么”且必须立即或按时完成,命令往往带有不容置疑的权力色彩,接收方没有讨价还价的余地,不执行或延迟执行可能会带来相应的惩罚,军队指挥官命令“立即冲锋”,这里的“立即”体现了时间上的紧迫性,“冲锋”是必须执行的行动,士兵没有选择的空间,在紧急情况下,如消防队长命令“所有人立即撤离大楼”,命令的强制性直接关系到生命安全,必须被绝对服从。

在权威来源与权力关系上,指令的发出者可以是上级、同事、专业人员甚至系统本身,其权威性更多来源于专业能力、职位职责或流程规则,而非单纯的等级压制,医生给护士下达“给3床患者静脉注射抗生素”的指令,权威性来源于医生的专业身份;系统提示“请输入密码以继续操作”,则源于系统的程序设定,指令接收者与发出者之间可能是协作关系,或基于专业分工的角色关系,执行指令更多是出于对专业规范的遵守或对流程的认同。

命令的权威性则严格建立在等级权力之上,发出者通常具有绝对的支配地位,如上级对下级、领导者对被领导者、执法者对普通公民等,命令的执行不依赖于接收者的主观意愿,而是基于权力结构的强制约束,法官命令“法警带被告入庭”,这里的命令源于法官的司法权力,被告和法警都必须服从;公司总经理命令“取消所有非必要开支”,下属必须执行,无需质疑决策的合理性,命令的权力关系是单向的、不对等的,核心是“服从”。

从语言表达与形式特征来看,指令通常采用中性、客观的陈述句或祈使句,语气相对委婉,常包含“请”“建议”“需要”等礼貌性词语,并会详细说明行动的目的、方法或标准。“请按照这份操作手册第5页的步骤组装设备,确保每个螺丝都拧紧”,指令中不仅说明了行动(组装设备),还提供了依据(操作手册第5页)和质量要求(螺丝拧紧),在书面形式上,指令可能以通知、指南、工作单等形式呈现,内容具体、条理清晰。

命令则多采用简洁、直接的祈使句或感叹句,语气强硬,不容置疑,常省略主语(隐含发出者),并带有明确的时间限制或行动要求。“立刻停止施工!”“明天早上8点前必须提交报告!”命令中很少出现解释性内容,因为其重点在于强制执行而非沟通细节,在书面形式上,命令可能以命令书、指令通知、口头命令等形式出现,语言简练、态度鲜明。

在适用场景与范围上,指令的应用场景更为广泛,不仅包括正式的工作任务,还涵盖技术操作、日常沟通、系统交互等多个领域,GPS导航系统发出的“前方200米右转”是技术指令;同事提醒“会议资料发到你邮箱了”是日常沟通指令,指令的执行效果更多依赖于接收者的理解和配合,通常不涉及惩罚机制,除非是因执行不当导致工作失误。

命令则多用于需要绝对服从、紧急行动或维护秩序的场合,如军事行动、紧急救援、行政执法、危机管理等,地震发生时,救援指挥官命令“优先搜救被困儿童”;交警命令“靠边停车接受检查”,命令的执行具有强制性,不执行或拖延执行会面临纪律处分、法律制裁等后果,其核心是确保行动的统一性和效率。

从接收者的自主性与反馈机制来看,指令给予接收者一定的自主空间,允许其在理解指令目标的基础上,根据实际情况调整具体行动方法,指令“完成市场调研报告”允许执行者选择调研方法、数据来源和分析框架,只要最终符合报告要求即可,指令通常鼓励接收者提出疑问或反馈执行过程中的问题,形成双向沟通,下属在接到指令后可以询问“这份报告需要包含哪些具体数据?”,以明确执行细节。

命令则剥夺了接收者的自主选择权,要求严格按照命令内容执行,不得擅自更改,接收者只需关注“做什么”和“何时做”,无需考虑“为什么做”或“怎么做更好”,士兵接到“坚守阵地”的命令,即使面临困难也必须执行,不能因个人判断而撤退,命令的反馈机制是单向的,接收者只需汇报执行结果,无需对命令本身提出质疑,否则可能被视为违抗命令。

在执行后果与责任归属上,指令的执行后果更多与工作目标、任务质量相关,若执行不当,可能导致任务失败、效率低下等问题,责任通常由执行者和发出者共同承担(如指令不清晰导致执行失误),如果上级下达的指令存在歧义,下属执行后出现问题,上级可能需要承担指令不明的责任;若下属因理解错误导致执行偏差,则责任在下属。

命令的执行后果则直接与权力规则和纪律要求挂钩,若拒不执行或延迟执行,会面临严厉的惩罚,如降职、处分、法律追责等,责任完全由接收者承担,员工拒不服从上级的合法命令,公司可以依据规章制度给予处罚;士兵违抗作战命令,可能面临军事法庭审判,命令的责任归属是明确的、单向的,核心是维护权力体系的权威性。

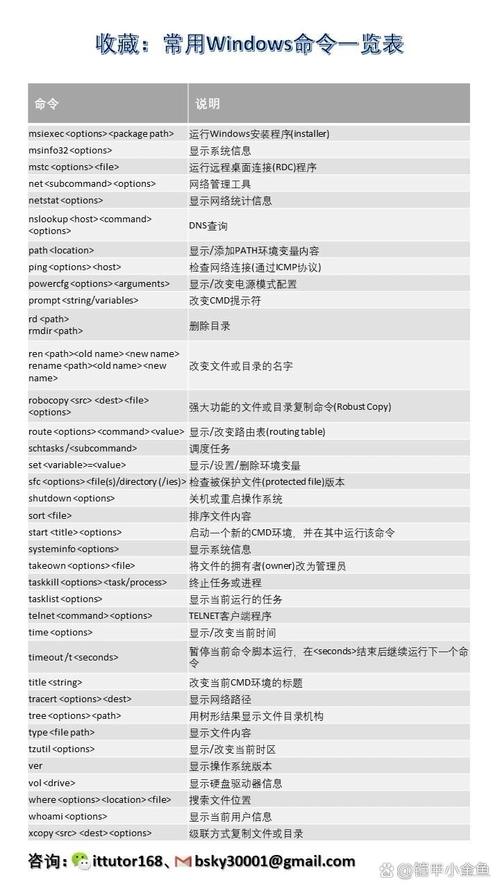

为了更清晰地展示二者的区别,以下从多个维度进行对比:

| 对比维度 | 指令 | 命令 |

|---|---|---|

| 核心内涵 | 强调指导性、操作性,明确“如何做” | 强调权威性、强制性,明确“做什么”并必须执行 |

| 权威来源 | 专业能力、职位职责、流程规则 | 等级权力、支配地位 |

| 权力关系 | 协作、分工关系,相对平等 | 单向支配关系,不对等 |

| 语言表达 | 客观、委婉,常含“请”“建议”,内容详细 | 简洁、直接,语气强硬,常含时间限制 |

| 适用场景 | 技术操作、工作流程、日常沟通等广泛场景 | 军事行动、紧急救援、执法管理等权威场景 |

| 接收者自主性 | 可调整方法,允许反馈疑问 | 必须严格执行,无自主选择权 |

| 执行后果 | 与任务质量相关,责任可能共担 | 与纪律、权力挂钩,拒不执行受惩罚 |

| 常见形式 | 通知、指南、工作单、系统提示 | 命令书、口头命令、指令通知 |

指令与命令的本质区别在于“指导性”与“强制性”的侧重不同,指令是帮助接收者明确行动路径的工具,强调沟通与协作;命令是维护权力秩序的手段,强调服从与执行,在实际应用中,应根据情境、关系和目标选择合适的方式:在需要专业协作、灵活处理的场景中使用指令,在需要紧急行动、绝对服从的场合使用命令,只有准确把握二者的差异,才能实现有效沟通,确保行动的高效与统一。

相关问答FAQs:

Q1:在企业管理中,什么情况下应该使用“指令”而非“命令”?

A1:在企业管理中,当任务需要员工发挥专业判断、协作完成,或涉及复杂流程时,应使用“指令”,安排市场部进行新产品推广时,下达指令“请结合目标用户画像制定推广方案,预算控制在5万元内,下周一前提交初稿”,这里明确了任务目标、预算和时间要求,但允许员工根据专业经验选择推广渠道和内容,体现了对员工能力的信任,有助于激发创造力,而命令则适用于紧急情况,如“所有员工立即停止手头工作,参与公司消防演练”,此时需要无条件服从,确保安全。

Q2:如果接收者对“指令”不理解,是否可以不执行?

A2:不可以,指令虽然强调指导性,但仍然是需要执行的工作要求,如果接收者对指令不理解,正确的做法是主动向发出者反馈疑问,请求进一步澄清,而非直接拒绝执行,下属接到“优化数据库查询效率”的指令,若不清楚具体优化指标或现有数据结构,应及时向上级确认:“请问需要将查询时间缩短至多少毫秒?是否需要优先处理某个表的查询?”这种反馈既能确保指令被准确理解,也能避免因误解导致执行偏差,只有在指令本身存在明显错误或违规时,接收者才有权提出异议并拒绝执行,但这属于特殊情况,需通过正规渠道沟通解决。