搭建结构是任何项目或任务成功的基础,无论是写作、软件开发、活动策划还是企业管理,合理的结构都能提升效率、确保逻辑清晰、降低沟通成本,以下从明确目标、拆解要素、建立层次、动态优化四个核心步骤,详细说明如何搭建有效结构。

明确目标:搭建结构的起点

在开始搭建结构前,必须清晰定义“为什么需要这个结构”,目标是结构的灵魂,决定了所有后续设计的方向,搭建一个企业内部培训体系的目标是“提升员工技能以支持业务扩张”,搭建一篇论文的目标是“论证某个创新方法的有效性”,目标越具体,结构越精准,如果目标模糊,结构可能会偏离核心需求,导致重复劳动或资源浪费,建议使用SMART原则(具体、可衡量、可达成、相关性、时限性)来定义目标,在3个月内搭建完成覆盖销售、技术、管理三大部门的培训课程结构,确保新员工入职培训通过率达90%以上”。

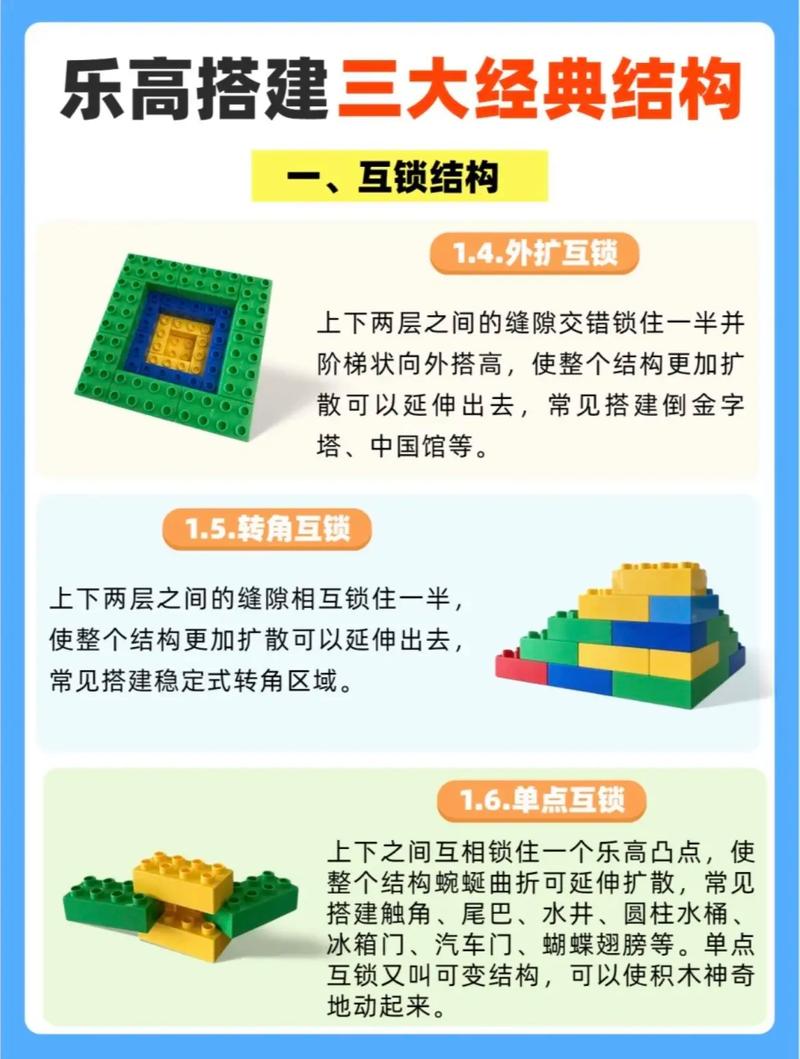

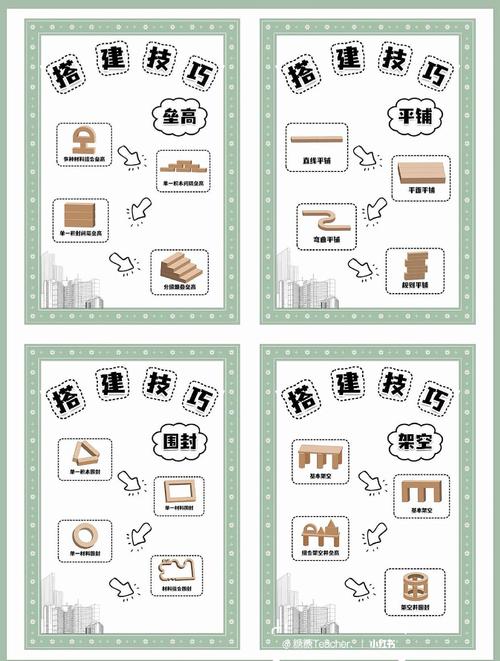

拆解要素:结构的“积木块”

明确目标后,需要将整体任务拆解为独立的、可执行的要素,这些要素是结构的基本组成部分,需满足“相互独立,完全穷尽”的原则(MECE原则),以搭建线上课程结构为例,要素可拆解为:课程模块、知识点、学习资源、考核方式、时间安排,每个要素下可进一步细分,如“课程模块”可分为基础理论、案例实践、工具应用;“学习资源”包括视频、文档、习题等,拆解时需避免要素重叠(如“案例分析”和“案例实践”重复)或遗漏(如未考虑“互动答疑”环节),通过列表或思维导图工具将要素可视化,有助于全面梳理关键组成部分。

建立层次:结构的“骨架”

要素拆解完成后,需通过层次关系将它们组织起来,形成逻辑清晰的骨架,层次设计需遵循“从整体到局部,从抽象到具体”的原则,常见结构类型包括:线性结构(按时间或流程顺序,如项目计划表)、层级结构(按上下级或包含关系,如组织架构图)、矩阵结构(按多维度交叉,如产品-区域管理矩阵),以层级结构为例,线上课程的层次可设计为:一级目录(课程总览)→二级目录(三大模块)→三级目录(各模块知识点)→四级内容(具体资源与考核),层次不宜过深(通常不超过4层),否则会增加理解难度;也不宜过浅,否则无法体现逻辑关联,可通过表格明确各层级的职责与关系,

| 层级级别 | 名称 | 内容说明 | 示例 |

|---|---|---|---|

| 一级 | 课程总览 | 课程目标、受众、整体框架 | 《数据分析入门》课程 |

| 二级 | 模块一 | 基础理论核心知识点 | 数据类型与统计概念 |

| 三级 | 知识点1.1 | 具体知识点及配套资源 | 均值中位数计算(视频+习题) |

| 四级 | 资源1.1.1 | 细分学习材料 | 10分钟讲解视频、5道练习题 |

动态优化:结构的“迭代升级”

结构搭建并非一劳永逸,需根据实际反馈和需求变化持续优化,优化路径包括:内部验证(通过逻辑检查、专家评审确保结构合理性)、外部测试(邀请目标用户试用,收集易用性反馈)、数据复盘(分析各模块使用率、完成率等数据,调整冗余或薄弱环节),若发现学员在“工具应用”模块的考核通过率仅60%,低于其他模块,可能需要拆分该模块的子知识点或增加实操案例,优化周期可设定为“初步搭建→小范围测试→全面推广→定期复盘”,确保结构始终适应目标需求。

相关问答FAQs

Q1:如何判断搭建的结构是否合理?

A1:判断结构合理性需从三个维度评估:一是逻辑性,各层级之间是否存在清晰的递进或包含关系,是否符合目标导向;二是完整性,是否覆盖了所有关键要素,无重大遗漏;三是可操作性,结构中的每个部分是否能直接落地执行,可通过“5Why分析法”追问每个层级的必要性,为什么需要这个模块?它的存在能直接支撑目标吗?”,若无法回答则可能存在冗余。

Q2:搭建结构时遇到要素冲突或优先级不明确怎么办?

A2:要素冲突时,需回归目标进行取舍,若“课程深度”和“课程时长”冲突,可根据目标受众的接受能力调整:面向初学者需简化深度、控制时长;面向进阶者可适当延长时长、增加深度,优先级不明确时,可采用“重要性-紧急性矩阵”将要素分为四类(重要且紧急、重要不紧急、紧急不重要、不不重要),优先处理“重要且紧急”的要素,确保核心需求优先满足,可通过与利益相关方(如团队成员、客户)沟通,统一对优先级的认知。