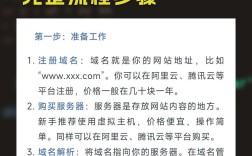

构建指数模型是量化分析和金融研究中常用的方法,通过数学模型刻画指数成分股的价格变动规律或风险收益特征,以下从模型定义、构建步骤、关键要素、案例分析及注意事项等方面详细阐述如何构建指数模型并应用于解题。

明确模型目标与类型

构建指数模型前需先明确研究目标,例如是预测指数走势、量化风险暴露,还是进行成分股筛选,根据目标选择模型类型,常见模型包括:

- 资本资产定价模型(CAPM):用于分析指数相对于市场整体的系统性风险,公式为 ( R_i = R_f + \beta_i (R_m - R_f) + \epsilon_i ),( R_i ) 为指数收益率,( R_f ) 为无风险利率,( R_m ) 为市场收益率,( \beta_i ) 为指数的贝塔系数。

- 多因子模型:如Fama-French三因子模型,在CAPM基础上增加市值(SMB)和价值(HML)因子,公式为 ( R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i (R_m - R_f) + s_i \cdot SMB + h_i \cdot HML + \epsilon_i )。

- 统计模型:如主成分分析(PCA)降维模型,通过提取主要成分解释指数变动的核心驱动因素。

数据收集与预处理

- 数据来源:指数成分股的日度/周度收益率、市值、财务数据(如PE、PB)等可从Wind、Bloomberg或交易所数据库获取;市场指数数据(如沪深300、标普500)需与成分股数据时间区间匹配。

- 数据清洗:

- 处理缺失值:采用前向填充、均值填充或删除异常数据。

- 极值处理:对收益率数据进行缩尾处理(如1%和99%分位数替换)。

- 一阶差分:对非平稳时间序列(如股价)进行收益率转换,( R_t = \frac{Pt - P{t-1}}{P_{t-1}} )。

模型构建与参数估计

单因子模型(以CAPM为例)

- 步骤:

- 计算指数超额收益率 ( R_i - R_f ) 和市场超额收益率 ( R_m - R_f )。

- 通过最小二乘法(OLS)回归估计 ( \beta_i ),回归方程为 ( R_i - R_f = \alpha_i + \beta_i (R_m - R_f) + \epsilon_i )。

- 结果解读:( \beta_i > 1 ) 表示指数波动性高于市场,( \alpha_i ) 为超额收益(若显著不为0,说明模型未完全捕捉风险)。

多因子模型(以Fama-French为例)

- 因子构建:

- SMB(小市值减大市值):按市值大小分组,计算小市值组合与大市值组合的收益率差。

- HML(高价值减低价值):按账面市值比(BM)分组,计算高BM组合与低BM组合的收益率差。

- 回归分析:将指数超额收益率对市场因子、SMB、HML进行多元回归,得到各因子载荷系数。

统计模型(以PCA为例)

- 操作流程:

- 构建成分股收益率矩阵 ( T \times N )(( T ) 为时间期数,( N ) 为成分股数量)。

- 计算相关系数矩阵,提取特征值和特征向量。

- 选取累计贡献率超过80%的主成分作为新因子,解释指数变动。

模型检验与优化

- 统计检验:

- 拟合优度:通过调整 ( R^2 ) 判断模型解释力,多因子模型通常优于单因子。

- 显著性检验:检查因子系数的t统计量(p值<0.05为显著)。

- 残差分析:确保残差序列无自相关(Durbin-Watson检验)和异方差性(White检验)。

- 模型优化:

- 增减因子:通过AIC/BIC准则选择最优因子组合。

- 分时段回归:检验模型在不同市场环境(如牛市/熊市)下的稳定性。

案例应用:构建沪深300指数的多因子模型

数据:2018-2023年沪深300成分股的周收益率、市值、PE数据,市场指数为沪深300本身,无风险利率为3年期国债收益率。 步骤:

- 计算指数超额收益率 ( R_i - R_f )。

- 构建因子:

- 市场因子 ( R_m - R_f )。

- 规模因子SMB:按市值分为大小两组,计算收益率差。

- 价值因子HML:按PE分为高、中、低三组,计算高PE组与低PE组收益率差。

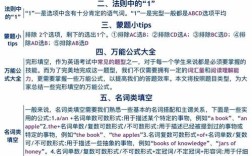

- 回归结果如下表:

| 因子 | 系数 | t统计量 | p值 |

|---|---|---|---|

| 常数项 ( \alpha ) | 15 | 20 | 23 |

| 市场因子 | 05 | 50 | 00 |

| SMB | -0.30 | -2.80 | 01 |

| HML | 45 | 20 | 00 |

市场因子对指数收益解释力最强(系数1.05且显著),价值因子(HML)影响显著,而规模因子(SMB)呈现负相关,说明沪深300指数更偏好大盘股。

注意事项

- 数据频率匹配:避免使用日度数据与月度因子混合回归,导致伪回归。

- 因子共线性:若SMB与HML相关系数过高(如>0.7),需剔除冗余因子。

- 样本外测试:用2023年数据检验模型在2024年的预测能力,避免过拟合。

FAQs

问题1:如何判断指数模型是否需要增加因子?

解答:可通过以下方法判断:1)比较调整后 ( R^2 ),若增加因子后显著提升,说明新因子有价值;2)检查残差序列,若残差仍存在明显模式(如自相关),可能遗漏因子;3)经济逻辑分析,若指数与某宏观变量(如利率、通胀)相关性高,可尝试加入该因子。

问题2:构建指数模型时如何处理成分股变动问题?

解答:成分股变动会导致收益率矩阵结构变化,处理方法包括:1)等权重处理:将新调入股票初始收益率设为0,或用行业平均收益率填补;2)子样本回归:以成分股调整日为分界点,分时段构建模型;3)引入虚拟变量:标记股票调入/调出时间,在回归中加入虚拟变量系数。