好的产品开发落地是一个系统性工程,涉及从市场洞察到产品退市的完整生命周期,需要跨部门协作、科学的方法论和严格的执行力,以下从多个维度详细阐述如何实现产品开发的成功落地。

产品开发的起点并非技术或创意,而是对市场和用户的深度洞察,团队需要通过定性与定量相结合的方式,例如用户访谈、问卷调查、焦点小组、竞品分析等,挖掘用户未被满足的痛点、潜在需求以及市场趋势,这一阶段的核心是输出清晰、可验证的用户画像和用户旅程地图,确保产品方向与市场需求高度契合,可行性分析也至关重要,包括技术可行性评估(现有技术能否支撑产品实现,是否存在技术瓶颈)、商业可行性评估(市场规模、盈利模式、投资回报率)和资源可行性评估(团队、资金、供应链是否充足),只有在充分验证了市场与商业价值后,产品开发才能正式启动,避免资源浪费。

接下来是产品定义与规划阶段,基于前期洞察,需要将模糊的需求转化为具体的产品需求文档(PRD)或用户故事,明确产品的核心功能、非核心功能、边界条件以及验收标准,PRD应具备清晰性、完整性和可追溯性,成为设计与开发团队的“共同语言”,优先级排序是关键,常用的方法如RICE模型(Reach, Impact, Confidence, Effort)或MoSCoW法则(Must have, Should have, Could have, Won't have)能帮助团队聚焦资源,优先开发高价值、高可行性、能快速验证核心假设的功能模块,制定清晰的产品路线图(Roadmap),明确不同阶段的开发目标、里程碑和时间节点,确保团队对产品演进方向有统一认知,并能根据市场反馈灵活调整。

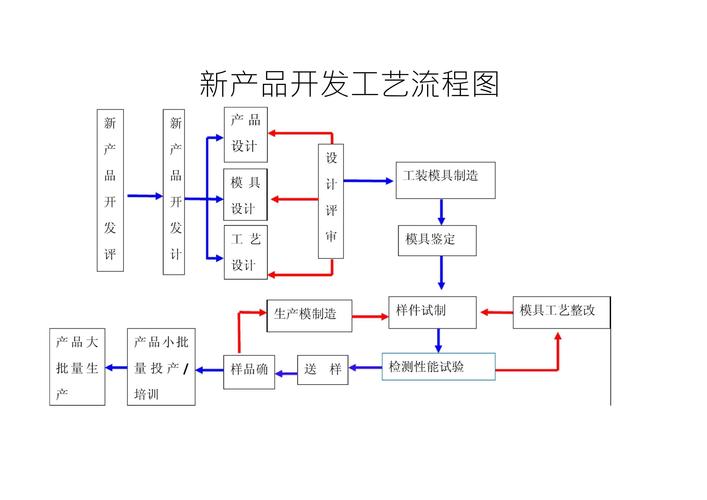

进入设计与开发阶段,跨职能协作(包括产品、设计、研发、测试、运营等)是高效落地的保障,设计团队需基于PRD进行用户体验(UX)设计和用户界面(UI)设计,输出高保真原型和设计规范,确保产品易用性和美观度,研发团队则需进行技术架构设计、数据库设计、接口定义等,采用敏捷开发模式(如Scrum或Kanban),将产品需求拆分为可迭代的小任务,通过短周期的冲刺(Sprint)持续交付可用版本,测试团队需全程参与,包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试(UAT),确保产品质量稳定,及时发现并修复缺陷,开发过程中,建立高效的沟通机制(如每日站会、迭代评审会、回顾会)至关重要,能快速同步信息、解决问题、对齐目标。

产品开发完成后,小范围试点与反馈收集是验证产品真实价值的关键一步,通过灰度发布、A/B测试或邀请种子用户试用,收集用户行为数据、使用反馈和问题建议,验证产品是否真正解决了用户痛点,功能是否符合预期,根据反馈结果,快速迭代优化产品,调整功能细节、优化用户体验或修复漏洞,这一阶段强调“快速试错、持续迭代”,避免产品在未经验证的情况下大规模上线,降低市场风险。

当产品经过充分验证并达到上线标准后,即可进入正式发布与推广阶段,制定详细的上线计划,包括发布时间、渠道策略、营销推广方案、客服支持预案等,市场与运营团队需通过内容营销、社交媒体、广告投放、活动策划等方式,触达目标用户,提升产品知名度和下载量,建立完善的数据监控体系,实时跟踪关键指标(如日活跃用户DAU、月活跃用户MAU、用户留存率、转化率、付费率等),通过数据分析评估产品市场表现,为后续优化提供依据,产品上线并非终点,而是持续运营的开始,团队需根据数据反馈和用户需求,不断进行功能迭代、性能优化和体验升级。

在产品开发落地的全过程中,项目管理与风险控制贯穿始终,明确项目目标、范围、时间、成本和质量,合理分配资源,确保项目按计划推进,建立风险识别与应对机制,提前预判可能出现的技术风险、市场风险、资源风险等,并制定应对预案,技术风险可通过技术预研、引入成熟框架或外部专家支持来降低;市场风险可通过加强市场调研、灵活调整产品策略来应对,团队文化建设也不容忽视,营造开放、协作、以用户为中心的团队氛围,激发成员的积极性和创造力,是产品开发持续成功的内在动力。

以下表格总结了产品开发落地各阶段的核心任务与关键产出:

| 阶段 | 核心任务 | 关键产出 |

|---|---|---|

| 市场洞察与需求分析 | 用户调研、竞品分析、可行性研究 | 用户画像、用户旅程地图、市场需求文档 |

| 产品定义与规划 | 需求细化、优先级排序、路线图制定 | PRD、产品路线图、功能优先级列表 |

| 设计与开发 | 原型设计、技术架构开发、测试验证 | 高保真原型、技术方案、可测试版本 |

| 试点与反馈 | 小范围试用、数据收集、用户反馈分析 | 用户反馈报告、优化建议、迭代版本 |

| 发布与运营 | 正式上线、市场推广、数据监控、持续优化 | 上线产品、营销方案、数据分析报告、迭代计划 |

相关问答FAQs:

问题1:产品开发过程中,如何平衡功能丰富性与产品上线速度?

解答:平衡功能丰富性与上线速度的核心在于“MVP(最小可行产品)”思维,首先明确产品的核心价值主张,聚焦解决用户最痛点的1-2个核心功能,将这些功能作为MVP优先开发,快速推向市场验证,通过小范围试点收集真实反馈,避免在未经验证的功能上投入过多资源,采用敏捷开发模式,通过短周期迭代,逐步将次要功能纳入后续版本规划,建立清晰的需求优先级评估机制(如RICE模型),确保高价值、高需求的功能优先开发,而非盲目堆砌功能,这种“先核心,后次要;快验证,慢迭代”的方式,既能快速响应市场,又能根据反馈持续优化产品。

问题2:在跨部门协作的产品开发中,如何有效解决沟通不畅或目标不一致的问题?

解答:解决跨部门沟通与目标不一致问题,需从机制和文化两方面入手,机制上,建立统一的沟通平台(如Slack、飞书)和规范的沟通流程(如每日站会、双周迭代评审会、跨部门对齐会),确保信息实时同步、透明化,明确各部门在产品开发中的角色与职责(如产品负责需求定义、研发负责技术实现、运营负责市场推广),避免职责模糊,目标上,将公司级产品目标拆解为各部门可执行的子目标,确保所有团队朝着共同的价值目标(如用户增长、营收提升)努力,而非仅关注本部门KPI,文化上,倡导“以用户为中心”的协作文化,组织跨部门工作坊,共同理解用户需求与产品愿景,增强团队认同感,设立清晰的决策机制,当出现分歧时,由产品负责人或项目核心团队基于数据和用户价值快速拍板,避免内耗。