在数据库管理中,逻辑删除并非直接从物理层面移除数据,而是通过标记字段(如is_deleted、status等)来标识记录为“已删除”状态,从而在查询时自动过滤这些记录,这种机制广泛应用于需要保留数据完整性的场景,如审计追踪、数据恢复等,以下是关于逻辑删除命令的详细说明,包括实现原理、常见数据库中的操作方式、优缺点分析及最佳实践。

逻辑删除的核心原理

逻辑删除的本质是“假删除”,通过在表中增加一个标记字段(通常为布尔类型或枚举类型),当执行删除操作时,并非执行DELETE语句,而是更新该字段的值,将is_deleted从0(未删除)更新为1(已删除),查询时,SQL语句需添加条件(如WHERE is_deleted = 0)以排除已标记的记录。

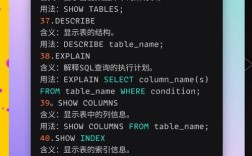

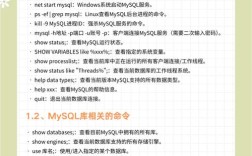

常见数据库中的逻辑删除实现

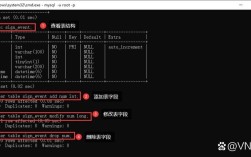

MySQL

在MySQL中,逻辑删除可通过UPDATE语句实现,假设有一张users表,包含id、name和is_deleted字段:

-- 逻辑删除记录 UPDATE users SET is_deleted = 1 WHERE id = 100;

若需查询未删除的记录:

SELECT * FROM users WHERE is_deleted = 0;

PostgreSQL

PostgreSQL的实现方式与MySQL类似,但支持更灵活的数据类型,使用timestamptz类型的deleted_at字段标记删除时间:

-- 逻辑删除(记录删除时间) UPDATE users SET deleted_at = NOW() WHERE id = 100;

查询时过滤已删除记录:

SELECT * FROM users WHERE deleted_at IS NULL;

Oracle

Oracle可通过UPDATE语句结合FLAG字段实现逻辑删除:

UPDATE employees SET del_flag = 'Y' WHERE employee_id = 200;

查询时:

SELECT * FROM employees WHERE del_flag = 'N';

SQL Server

SQL Server的逻辑删除与上述数据库类似,

UPDATE products SET is_deleted = 1 WHERE product_id = 300;

查询:

SELECT * FROM products WHERE is_deleted = 0;

逻辑删除的优缺点分析

优点:

- 数据安全性:避免误操作导致的数据丢失,支持数据恢复。

- 审计需求:保留历史记录,便于追踪数据变更。

- 性能优化:高频查询场景下,可通过索引优化标记字段,减少物理删除带来的索引重建开销。

缺点:

- 存储浪费:已删除数据仍占用存储空间,长期积累可能影响性能。

- 查询复杂度:所有查询需额外添加过滤条件,可能导致SQL语句冗长。

- 唯一约束冲突:逻辑删除的记录可能违反唯一索引约束(如用户名、邮箱),需额外处理。

最佳实践建议

- 字段命名规范:统一使用

is_deleted、deleted_at等明确命名的字段,避免歧义。 - 默认值设置:将标记字段默认值设为“未删除”(如

is_deleted DEFAULT 0)。 - 触发器或视图封装:通过数据库触发器或自动生成视图隐藏已删除记录,简化应用层代码。

- 定期归档:对长期未删除的逻辑记录进行物理归档或清理,避免表膨胀。

逻辑删除与物理删除的对比

以下表格总结了逻辑删除与物理删除的区别:

| 对比维度 | 逻辑删除 | 物理删除 |

|---|---|---|

| 数据存储 | 数据保留,仅标记状态 | 数据从表中彻底移除 |

| 恢复方式 | 直接更新标记字段即可恢复 | 需依赖备份或日志恢复 |

| 查询性能 | 需额外过滤条件,可能影响查询速度 | 无需过滤,查询效率更高 |

| 存储空间 | 长期占用存储空间 | 立即释放存储空间 |

| 适用场景 | 需审计、数据恢复、软删除场景 | 无需保留历史数据、对存储敏感的场景 |

相关问答FAQs

问题1:逻辑删除会导致数据库性能下降吗?

解答:逻辑删除本身不会直接降低性能,但若标记字段(如is_deleted)未被合理索引,高频查询时全表扫描可能导致性能下降,建议对标记字段创建索引,并结合分区表等优化策略,长期未清理的逻辑删除数据会占用存储,间接影响查询效率,需定期归档。

问题2:如何避免逻辑删除与唯一约束的冲突?

解答:逻辑删除的记录可能因唯一索引(如用户名)导致插入失败,解决方案包括:

- 延迟唯一性检查:在应用层逻辑删除后,允许一定时间窗口内的重复值。

- 使用唯一视图:创建只包含未删除记录的视图,并在视图上创建唯一约束。

- 软删除状态字段扩展:增加

is_active字段,与is_deleted区分,确保唯一约束作用于活跃记录。