在当今竞争激烈的人才市场中,企业招聘工作的效率与精准度直接影响着人才吸引和组织发展,而“抓取招聘”作为一种新兴的招聘模式,正逐渐成为企业优化招聘流程、提升招聘质量的重要手段,所谓抓取招聘,并非传统意义上的被动等待简历投递,而是通过技术手段主动从各大招聘平台、社交媒体、行业论坛等渠道精准定位目标候选人,实现人才信息的动态获取与高效筛选,这一模式的核心在于“主动”与“精准”,它打破了传统招聘的信息壁垒,让企业能够在更广阔的人才池中快速锁定符合岗位需求的潜在人选。

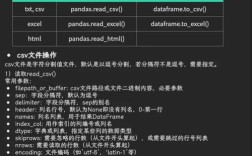

抓取招聘的实施通常依赖专业的招聘管理系统(ATS)或第三方数据抓取工具,这些工具通过预设的关键词(如岗位名称、技能要求、工作经验等)和筛选条件,自动扫描并抓取公开的人才信息,企业若需招聘“Python开发工程师”,可设定关键词为“Python”“Django”“机器学习”等,并结合“3-5年经验”“本科及以上学历”等硬性条件,系统便会自动从智联招聘、前程无忧、猎聘以及GitHub、CSDN等平台抓取匹配度较高的候选人数据,相较于传统招聘方式,抓取招聘显著缩短了人才搜索的时间成本,同时避免了因信息不对称导致的人才遗漏。

抓取招聘并非简单的“技术搬运”,其成功与否关键在于策略的精准性与合规性,企业需明确岗位需求的核心要素,提炼出高效的关键词组合,对于“市场营销经理”岗位,除了“市场营销”等基础词汇,还需结合“数字营销”“品牌策划”“活动执行”等细分领域关键词,甚至可根据行业特性添加“快消”“互联网”等限定词,以提高抓取的精准度,需注意数据抓取的合规性,根据《个人信息保护法》等相关法规,企业在抓取公开信息时不得侵犯候选人的隐私权,如未经授权不得抓取个人联系方式、身份证号等敏感信息,且需确保数据使用的合法性与正当性,抓取到的数据需经过人工审核与二次筛选,避免因关键词过度依赖导致“误抓”,确保候选人背景与岗位要求的真实匹配。

为了更直观地展示抓取招聘与传统招聘的对比,以下从多个维度进行简要分析:

| 维度 | 传统招聘模式 | 抓取招聘模式 |

|---|---|---|

| 信息获取方式 | 被动接收简历,主动搜索范围有限 | 主动多渠道抓取,覆盖范围更广 |

| 时间效率 | 筛选周期长,依赖HR人工判断 | 自动化筛选,快速定位目标人才 |

| 精准度 | 易受简历信息不全影响,匹配度依赖经验 | 基于关键词和条件精准匹配,减少人为偏差 |

| 成本投入 | 依赖招聘广告、猎头等,成本较高 | 初期技术投入后,边际成本低 |

| 合规风险 | 主要依赖招聘平台规则,风险较低 | 需注意数据抓取与使用的法律边界 |

尽管抓取招聘具有显著优势,但其实际应用仍面临一定挑战,部分平台为保护数据安全会设置反爬虫机制,导致抓取工具难以稳定运行;过度依赖技术可能导致候选人体验下降,如频繁收到针对性过强的招聘信息可能引发反感,企业在推行抓取招聘时,需平衡技术效率与人性化服务,例如在抓取到合适候选人后,可通过个性化沟通、清晰的岗位说明等方式提升候选人接受度,而非单纯依赖“广撒网”式的信息推送。

抓取招聘是数字化时代招聘领域的重要创新,它通过技术赋能实现了人才获取的精准化与高效化,企业在应用这一模式时,需结合自身需求制定科学策略,注重合规性与候选人体验,才能真正发挥其价值,在人才争夺战中占据优势,随着人工智能、大数据技术的进一步发展,抓取招聘有望向更智能、更个性化的方向演进,例如通过算法预测候选人职业倾向、实现动态岗位匹配等,为企业招聘带来更多可能性。

相关问答FAQs:

-

问:抓取招聘是否合法?如何避免法律风险?

答:抓取招聘的合法性取决于数据来源和抓取方式,仅针对公开信息(如候选人主动发布的简历、社交平台公开职业资料)进行抓取,且不用于非法用途(如倒卖信息),一般不违法,但需注意:① 避免抓取个人隐私信息(如手机号、身份证号);② 遵守平台规则,不破坏反爬虫机制;③ 若涉及个人信息处理,需符合《个人信息保护法》的告知同意原则,建议企业使用合规的第三方招聘工具,并咨询法律顾问明确边界。 -

问:抓取到的简历如何有效利用?如何提升转化率?

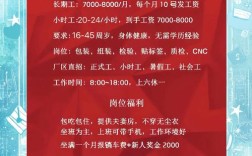

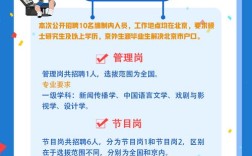

答:抓取简历后需进行“筛选-激活-转化”三步:① 筛选:结合岗位JD,通过关键词、工作经历、技能等维度初步过滤,剔除不匹配者;② 激活:针对高匹配候选人,发送个性化邀约邮件/消息(如提及对方具体项目经验、公司亮点),避免模板化内容;③ 转化:快速安排面试反馈,保持沟通频率,同时通过企业官网、公众号等渠道展示雇主品牌,增强候选人信任,建立人才库对优质未入职候选人进行长期维护,可提升未来招聘效率。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)