设计一个车站是一个复杂而系统的工程,涉及城市规划、交通功能、建筑美学、用户体验、技术集成等多个维度,需要从宏观定位到微观细节进行全方位考量,确保车站既能满足交通需求,又能成为城市空间的有机组成部分,以下从前期分析、功能布局、建筑设计、技术应用、可持续性及运营管理六个方面展开详细说明。

前期分析与定位

车站设计的首要任务是明确其核心定位与需求,需通过城市总体规划、交通流量调研、周边用地性质分析等,确定车站的类型(如高铁站、地铁站、公交枢纽或综合交通枢纽)、服务范围(区域/城市/全国)及客流量预测,高铁站需侧重长途快速通行,而城市综合枢纽则需强调多种交通方式的无缝衔接,需考虑与周边商业、居住、公共设施的联动,避免车站成为孤立的功能体,而是通过步行系统、地下空间开发等与城市肌理融合,实现“站城一体化”。

功能布局与流线设计

功能布局是车站设计的核心,需遵循“高效、便捷、安全”原则,合理划分功能区并优化流线,车站主要功能模块包括:

- 交通换乘区:整合铁路、地铁、公交、出租车、社会车辆等交通方式,通过立体布局(如地上层、地下层、高架层)实现分流,减少交叉干扰,高铁站可将到达层与出发层分离,地铁站点直接与地下换乘通道连接,公交站设置在地面层形成“P+R”(停车换乘)体系。

- 候车服务区:根据不同交通方式设置专用候车空间,如高铁站的检票口与候车厅按线路分区,地铁站的站台层通过闸机引导人流,需预留足够的缓冲空间应对高峰客流。

- 商业服务区:在非付费区域设置零售、餐饮、休憩等设施,付费区域可引入特色商业,提升旅客体验,商业布局需避免影响主要流线,可采用“街区化”“分散式”设计,避免人流拥堵。

- 管理与设备区:包括车站控制室、警务室、设备机房(通风、供电、消防)等,需隐蔽设置且便于维护,同时确保与公共区域的安全隔离。

流线设计需遵循“进站、换乘、出站”单向逻辑,避免往返绕行,进流线:购票/取票→安检→候车→检票→站台;出流线:站台→换乘通道→出站口;换流线:通过指示系统引导旅客快速对接不同交通方式,可参考下表优化流线衔接效率:

| 交通方式 | 衔接层级 | 换乘距离 | 设计要点 |

|---|---|---|---|

| 高铁→地铁 | 地下层 | ≤200米 | 专用通道、自动步道 |

| 公交→出租车 | 地面层 | ≤50米 | 上客区与公交站台分离 |

| 自行车→高铁 | 地下层 | ≤100米 | 自行车停车区与安检口直接连通 |

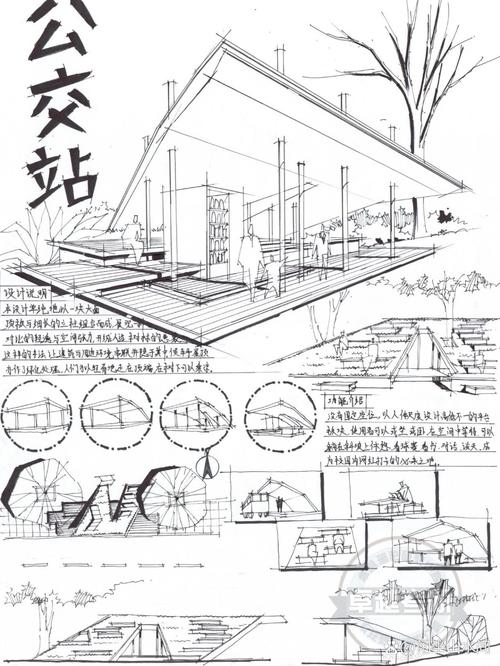

建筑设计与人本关怀

车站建筑需兼具功能性与标志性,同时体现人文关怀,建筑形态应与城市风貌协调,例如历史城区的车站可采用传统元素与现代材料结合,新区车站则可通过造型(如穹顶、悬挑结构)体现时代感,空间设计需注重尺度感,避免过高过大的空间造成疏离感,通过中庭、采光顶、绿植引入自然元素,提升舒适度。

无障碍设计是重点,需覆盖全流程:入口设置坡道与升降平台,电梯、扶梯贯通各楼层,候车区预留轮椅专用位,卫生间配备无障碍设施,盲道与语音提示系统覆盖主要区域,需考虑特殊人群需求,如母婴室、老年人休息区、紧急呼叫装置等,体现“全龄友好”理念。

技术与智能化应用

现代车站设计需深度融合智能技术,提升运营效率与旅客体验。

- 智能系统:通过BIM(建筑信息模型)技术实现设计、施工、运维全生命周期管理,碰撞检测优化管线布局;AI客流分析系统实时监控人流密度,动态调整安检通道、电梯运行频次;智能引导系统(如AR导航、电子指示牌)减少旅客迷路概率。

- 安全与应急:集成火灾自动报警、智能疏散指示、视频监控等系统,与消防、公安联动;设置应急避难空间(如地下夹层),储备物资并标识清晰逃生路线。

- 服务创新:推广“刷脸进站”“无感支付”,自助服务终端覆盖购票、改签、行李托运等功能;5G信号全覆盖,支持旅客高速网络需求;智能环境控制系统自动调节温湿度、照明,节能降耗。

可持续性与生态设计

绿色建筑理念需贯穿车站设计全流程,降低能耗与环境影响。

- 节能技术:采用自然采光与通风(如天窗、通风塔),减少人工照明与空调使用;屋顶铺设光伏板,利用太阳能供电;外墙使用隔热材料与绿色幕墙(如垂直绿化),调节微气候。

- 资源循环:雨水收集系统用于绿化灌溉、卫生间冲洗;垃圾分类处理设施实现资源回收;选用可循环建筑材料(如再生钢材、本地建材),降低运输碳排放。

- 生态融合:通过景观设计将车站周边公园、绿地连接,形成“绿色廊道”;减少对自然地貌的破坏,采用下凹式绿地、透水铺装缓解城市内涝。

运营管理与长期适应性

设计需预留未来发展空间,适应客流量增长与交通方式变革,模块化结构便于后期扩建,设备管线集中布置方便升级;考虑引入“轨道+物业”模式,通过商业开发反哺运营维护,需建立与交通管理部门、运营企业的协作机制,确保设计方案符合实际运营需求,避免“重建设、轻管理”。

相关问答FAQs

Q1:车站设计如何平衡效率与人性化体验?

A:平衡效率与人性化需在流线优化中体现:通过智能化设备(如自助闸机、快速安检通道)缩短通行时间,同时预留充足的缓冲空间避免拥挤;在细节上增加休憩座椅、充电设施、清晰的导视系统,减少旅客焦虑;商业布局采用“分散式”而非“集中式”,避免人流过度聚集,通过自然采光、绿植景观等提升空间舒适度,让高效通行与人性化体验相辅相成。

Q2:大型综合交通枢纽如何实现不同交通方式的无缝换乘?

A:实现无缝换乘需从空间布局与系统设计两方面入手:空间上采用“垂直分层”模式,将高铁、地铁、公交等站点上下叠落,通过自动步道、电梯缩短换乘距离(如换乘距离控制在200米内);系统上统一票务与信息平台,支持“一票换乘”、实时查询;设置清晰的标识系统与引导员,避免旅客迷失;优化接驳交通(如共享单车停放区、出租车蓄车区),确保“最后一公里”畅通,形成“零换乘”体验。