在Boss招聘的过程中,我深刻体会到这不仅是对候选人的筛选,更是对企业自身需求和组织文化的深度梳理,从最初的海量信息筛选到最终的精准匹配,每一步都需要清晰的逻辑、敏锐的洞察和足够的耐心,以下结合具体实践,分享一些关键心得。

明确需求是前提:避免“为了招人而招人”

招聘初期,我曾因急于填补岗位空缺,模糊了核心需求,导致后续筛选时标准混乱,后来总结发现,清晰的岗位画像必须包含“硬性条件”和“软性特质”两部分,硬性条件包括学历、专业、工作经验年限、必备技能证书等,这些是基础门槛,可通过简历快速筛选;而软性特质如学习能力、抗压能力、团队协作意识、价值观匹配度等,则需要通过面试进一步挖掘,我们曾招聘一名新媒体运营,初期仅关注“是否熟悉短视频剪辑”,但入职后发现候选人缺乏用户思维,内容数据始终不达标,后来调整JD,明确要求“有从0到1账号搭建经验+数据分析能力”,并通过情景模拟题考察其对热点事件的敏感度,最终成功找到合适人选。

建议用人部门与HR共同制定招聘标准,避免“拍脑袋”式提要求,对于稀缺岗位,可适当放宽非核心条件;对于基础岗位,则需强化稳定性与执行力的考察。

简历筛选技巧:从“信息堆砌”中抓关键

Boss直聘等平台的简历往往信息繁杂,需快速定位核心要素,我的筛选逻辑分为三步:

- 关键词匹配:用JD中的核心技能(如“Python”“跨境独立站”“活动复盘”)作为第一道过滤网,剔除明显不符者;

- 轨迹稳定性:关注候选人过往工作的公司性质、行业连贯性、离职频率,2年内换3份工作且无合理说明的,需谨慎评估;

- 成就量化:优先选择有数据支撑的简历,如“通过优化转化率提升销售额30%”优于“负责电商平台运营”。

对于应届生,则更关注实习经历中的具体职责(而非仅写“协助完成工作”)、校园项目中的角色(是否独立负责模块)以及快速学习能力的体现(如自学某项技能并应用于实践)。

面试环节:结构化提问+观察非语言信号

Boss招聘多为即时沟通,效率高但也容易流于表面,我逐渐形成“3+2”面试法:

- 3个核心问题:考察“过去行为”(如“请举例说明你如何解决过最棘手的项目问题”)、“现在认知”(如“你对我们行业有哪些了解?为什么选择我们公司?”)、“未来规划”(如“3年内你希望达成什么职业目标?”),通过STAR法则追问细节,判断候选人描述的真实性。

- 2个反向观察:一是候选人对公司信息的了解程度(是否看过官网、产品),反映其求职诚意;二是沟通中的非语言信号,如是否认真倾听、眼神交流是否自然、回答问题时是否频繁打断HR,这些细节能体现其职业素养。

曾有候选人简历光鲜,但面试中频繁看手机,对公司业务一问三知半解,最终被果断淘汰,相反,一名经验稍逊的候选人,因面试前认真研究了我们的竞品分析报告,并提出了针对性的优化建议,虽技能有差距,但学习态度和主动性值得肯定,最终通过后续培养顺利入职。

候选人沟通:尊重与反馈同样重要

Boss招聘的特点是“双向选择”,及时、透明的沟通能提升候选人体验,也影响企业口碑,我的做法是:

- 初筛后24小时内反馈:无论是否合适,均通过平台消息告知结果,对不合适者简要说明原因(如“经验与岗位要求存在偏差”),避免“已读不回”的冷处理;

- 面试后同步进展:若进入复试,明确告知后续流程和时间节点;若淘汰,可给予针对性建议(如“您的XX能力很突出,若在XX方面加强会更匹配这类岗位”);

- 发offer前确认期望:包括薪资、到岗时间、职业发展诉求等,避免入职后因预期不符导致流失。

曾有候选人因我们反馈及时,即使未被录用,仍主动推荐了朋友,最终成功入职并成为团队骨干。

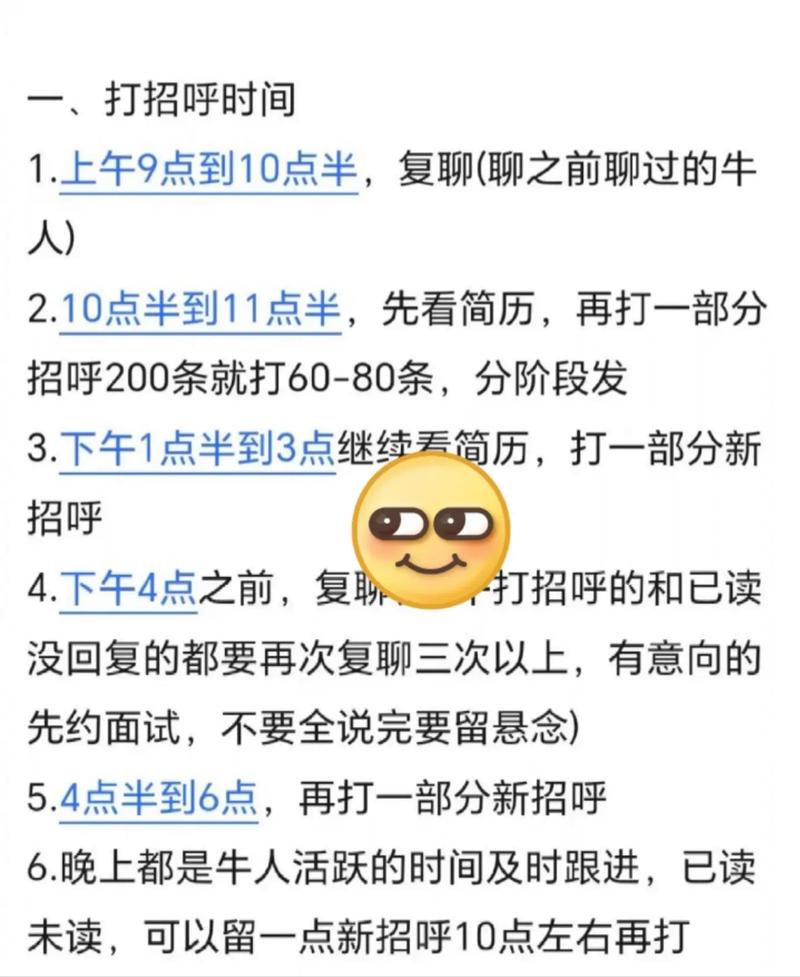

数据复盘:用迭代思维优化招聘效率

每次招聘结束后,我都会用表格记录关键数据,分析问题所在:

| 招聘阶段 | 关键指标 | 优化案例 |

|---|---|---|

| 简历筛选 | 简历通过率、无效简历占比 | 调整JD关键词后,无效简历减少40% |

| 面试转化率 | 复试通过率、offer接受率 | 增加“岗位认知”情景题后,接受率提升25% |

| 招聘周期 | 从发布到入职的平均时长 | 推行用人部门面试“48小时响应制”,周期缩短3天 |

通过数据复盘,我发现“用人部门面试拖延”是导致招聘周期过长的主要原因,于是推动建立面试官激励机制,将招聘效率纳入绩效考核,这一问题得到明显改善。

相关问答FAQs

Q1:Boss招聘中,如何判断候选人是否“海投”,避免浪费面试时间?

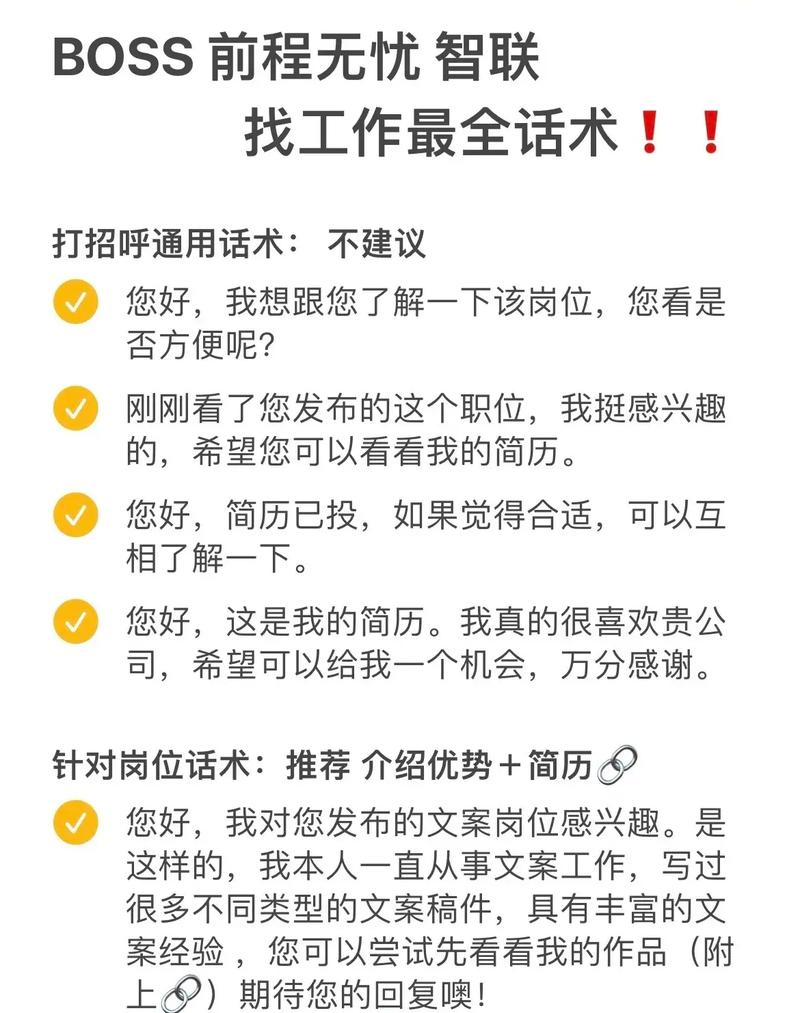

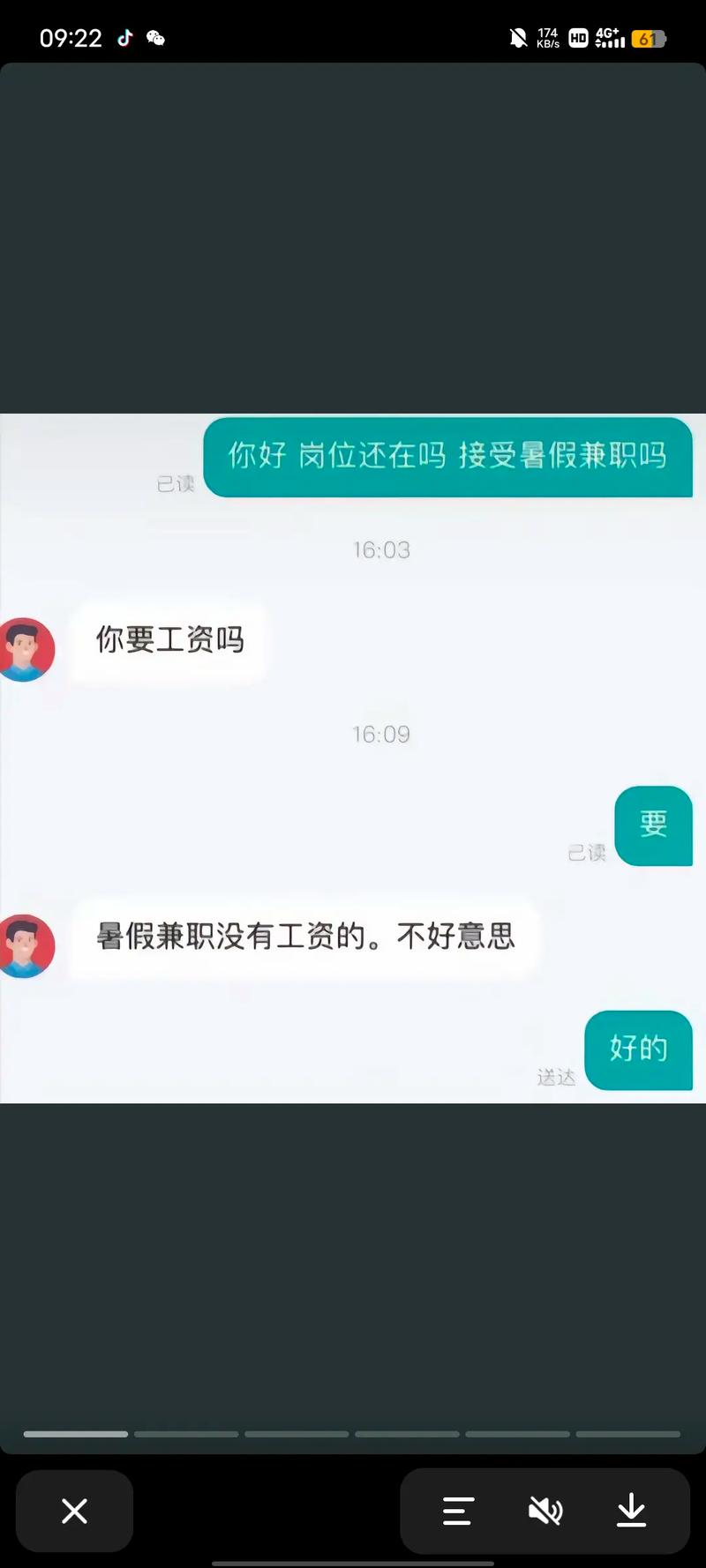

A:可通过三个细节识别:一是查看其聊天记录,若同一时间与多家公司沟通且话术模板化(如“贵司岗位很有吸引力,希望能了解更多”),需警惕;二是关注其求职状态,若“最近活跃”显示频繁更新简历或同时在线聊多家公司,可能存在骑驴找马;三是面试中直接提问“你目前还在面试其他哪些公司?”,海投者往往回答含糊或列举过多岗位。

Q2:遇到“薪资倒挂”情况(新人薪资高于老员工),如何平衡团队公平性?

A:首先明确“薪资倒挂”的本质是市场价值与内部薪酬体系的矛盾,可从两方面处理:一是对老员工进行薪酬回顾,根据其能力和贡献调整薪资,缩小差距;二是建立“薪酬保密+透明调薪机制”,避免因薪资差异引发内部矛盾;三是优化招聘定薪标准,结合候选人能力、市场行情及内部职级体系,避免因“抢人”无序抬高新员工薪资,同时加强老员工的职业发展和长期激励,让员工看到成长空间而非仅关注短期薪资。