银行招聘过程中,一些看似“奇怪”的现象确实存在,这些现象既反映了行业特性,也折射出招聘市场的复杂性,从岗位设置的“非传统性”到考核方式的“非常规化”,再到招聘流程中的“反常识操作”,这些细节往往让求职者感到困惑,却也值得深入分析。

岗位名称与实际工作内容的“错位”现象较为普遍,部分银行在招聘时会使用“管培生”“储备干部”等模糊标签,但实际入职后可能被分配到基层网点从事基础柜员工作,甚至涉及营销任务,这种“高开低走”的岗位设定,容易让求职者产生心理落差,究其原因,一方面是银行希望通过“宽口径”招聘吸引多元化人才,再根据个人能力和需求进行二次分配;部分岗位可能存在“挂羊头卖狗肉”的情况,即用高端头衔吸引应聘者,实则从事基础工作,这种操作在中小银行或地方性机构中更为常见。

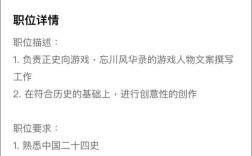

招聘条件中的“奇葩”要求也屡见不鲜,某银行招聘柜员时明确要求“身高160cm以上”,且未说明与岗位能力的直接关联;部分岗位对星座、血型甚至“酒量”提出要求,这些条件显然与金融行业的专业素养无关,一些银行对毕业院校的限制近乎苛刻,非“985”“211”院校的学生简历直接被筛,即便其具备相关实习经验或专业证书,这类现象背后,是银行在招聘中过度依赖“标签化筛选”,试图通过降低招聘成本(如减少简历筛选工作量)来提高效率,却可能因此错失真正适合岗位的人才。

考核方式的“非常规化”同样让求职者感到不适,传统银行招聘笔试多聚焦金融知识、行测能力,但近年来,部分机构引入了“无领导小组讨论”“角色扮演”“压力面试”等主观性较强的环节,某银行在终面中要求应聘者在10分钟内用英语向“模拟客户”推销一款复杂的理财产品,且故意设置干扰问题,观察应聘者的应变能力,这种考核方式虽能考察综合素质,但评分标准模糊,容易受到面试官主观偏好影响,导致公平性存疑,部分银行的笔试题目涉及大量“脑筋急转弯”或行测之外的冷门知识,与岗位实际工作内容脱节,更像是一种“智力游戏”而非能力测试。

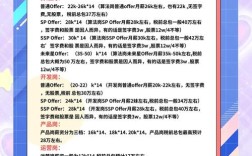

招聘流程中的“反常识操作”也值得关注,部分银行在校园招聘中“先面试后笔试”,即通过初筛后直接进入多轮面试,笔试仅作为参考;还有机构在发放offer前要求应聘者提供“家庭背景调查”,甚至涉及父母职业、收入等隐私信息,更令人不解的是,一些银行在招聘周期上“拖沓冗长”,从网申到最终录用可能耗时数月,期间多次变更面试时间或取消招聘计划,导致求职者陷入漫长的等待,这类现象背后,既有银行内部流程管理混乱的因素,也存在“海面捞针”式的招聘策略——即通过大规模招聘储备人才,却不明确岗位需求,最终导致资源浪费。

银行招聘中的“隐性歧视”问题也常被诟病,部分岗位明确偏好“男性”,理由是“需要经常加班或体力劳动”;对已婚未育女性的隐性排斥,担心其未来因生育影响工作;甚至对年龄设置严格限制,如要求“25岁以下”,这些做法不仅违反就业公平原则,也反映了银行在人力资源观念上的滞后性,尽管近年来监管层多次强调反歧视,但在实际招聘中,这类现象仍屡禁不止。

从行业角度看,银行招聘的“奇怪”现象本质上是传统金融业转型期的缩影,银行业面临数字化、智能化的挑战,对人才的需求从“单一技能型”转向“复合型”,但招聘体系尚未完全适应这种转变,导致岗位设置与实际需求脱节;银行作为“体制内”色彩较浓的行业,招聘流程仍带有较强的行政化特征,如强调“身份标签”“背景资源”等,忽视了人才的实际能力,就业市场的竞争加剧也使得银行在招聘中拥有更大的话语权,部分机构因此降低服务意识,将求职者视为“被动选择者”而非“平等合作者”。

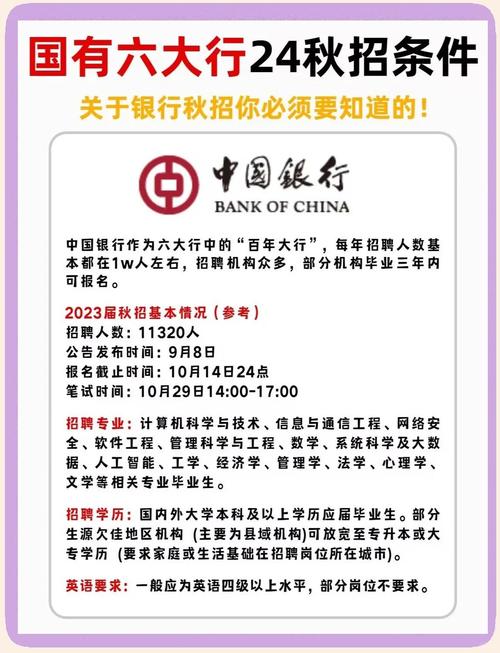

值得注意的是,不同类型银行的招聘策略差异显著,国有大行通常流程规范、标准明确,但可能存在“论资排辈”式的晋升限制;股份制银行更注重市场化竞争,考核压力大,但薪酬待遇相对灵活;城商行、农商行等地方性机构则受地域资源影响,招聘中可能更倾向于“本地化”或“关系户”优先,这种差异使得求职者在选择时需结合自身职业规划,避免盲目追求“大行光环”。

针对上述现象,求职者应采取理性应对策略:通过多渠道了解银行真实情况,如咨询在职员工、查询企业评价,避免被“高大上”的岗位描述误导;针对性提升能力,例如在面试中注重展示与岗位匹配的专业技能,而非单纯迎合“奇葩”考核;保留招聘过程中的沟通记录,若遭遇歧视或不公平待遇,可向监管部门或劳动监察部门投诉,对于银行而言,优化招聘体系、强化公平意识、明确岗位需求,是提升招聘质量的关键,毕竟,人才是银行的核心竞争力,只有真正尊重人才、善用人才,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

相关问答FAQs

Q1:为什么银行招聘时偏爱“985”“211”院校毕业生,即使其他院校学生能力更强?

A1:这种偏好主要源于银行的“筛选成本控制”和“品牌效应”,名校毕业生数量相对较少,且整体素质较为稳定,银行通过院校标签可以快速缩小筛选范围,降低简历筛选和面试成本;银行在宣传中强调“名校毕业生占比”,有助于提升自身品牌形象,但事实上,部分银行已意识到这种标签化筛选的局限性,开始通过实习经历、专业证书、技能测试等方式综合评估能力,非名校学生若具备突出优势,同样有机会获得录用机会。

Q2:银行招聘中“无领导小组讨论”真的能考察真实能力吗?

A2:“无领导小组讨论”作为常见的群面形式,旨在考察应聘者的沟通能力、团队协作、逻辑思维和领导潜力,但其有效性存在争议,优点在于能在短时间内观察多人互动,模拟真实工作场景中的协作;缺点是评分主观性强,容易受“话语权主导者”或“跟风者”影响,且可能掩盖部分应聘者的专业能力,技术岗位的候选人可能在讨论中因过于专注细节而表现“低调”,但其专业能力却无法通过此环节体现,银行通常会结合笔试、单面等其他考核方式综合评估,求职者无需过度依赖单一环节的表现,而应注重全面展示自身优势。