设计如何产品化是一个涉及创意、技术、市场和商业运营的系统工程,本质是将抽象的设计理念转化为可量产、可销售、可盈利的商品,这一过程需要打破“设计仅停留在视觉或功能原型”的传统认知,建立从概念到落地、从单一样本到规模化产品的完整闭环,以下从核心逻辑、关键步骤、支撑体系及风险应对四个维度展开详细分析。

设计产品化的核心逻辑:从“创意”到“商品”的价值转化

设计产品化的核心,在于解决“好创意如何变成好产品”的问题,其本质是价值链的重构:将设计阶段的“用户需求洞察”“创新解决方案”与产品阶段的“成本控制”“供应链管理”“市场验证”等环节深度绑定,最终实现“用户价值—商业价值—社会价值”的统一。

苹果公司将乔布斯的“极简交互”设计理念转化为iPhone产品时,不仅关注外观的简洁性,更将设计延伸到材料选择(如铝合金一体化机身)、生产工艺(CNC精密加工)、用户体验(iOS系统与硬件的协同优化)等全环节,最终使设计成为产品溢价和用户忠诚度的核心来源,反之,若设计仅停留在“好看”层面,忽略量产可行性、用户真实使用场景或成本底线,则可能沦为“样品”,无法实现商业化。

设计产品化的关键步骤:从0到1的落地路径

设计产品化需遵循“用户洞察—概念设计—原型开发—测试迭代—量产准备—上市运营”的标准化流程,每个阶段均需以“可产品化”为目标进行决策。

用户洞察与需求定义:产品化的“源头”

产品化的起点不是设计师的灵感,而是用户的真实需求,通过用户访谈、问卷调研、行为数据分析等方法,明确目标用户的“痛点”“痒点”和“爽点”,并将需求转化为可量化的设计指标,小米手环初期通过调研发现“用户希望低成本监测睡眠和运动”,因此将核心功能聚焦于“基础健康监测+长续航”,舍弃了复杂的多模运动模式,最终以百元级价格打开市场。

概念设计与可行性评估:从“创意”到“方案”的筛选

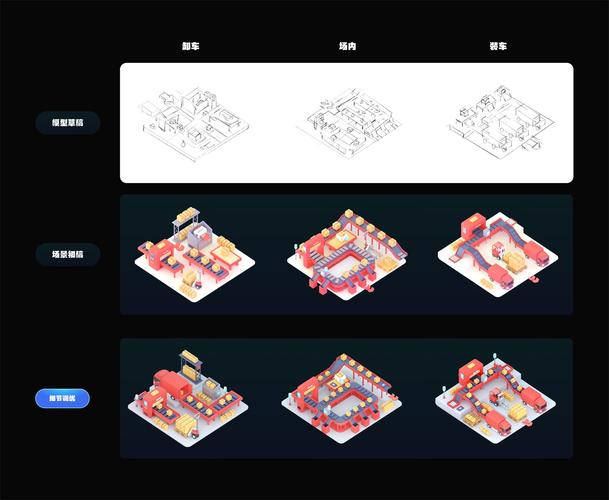

在概念设计阶段,需通过头脑风暴、草图绘制、场景模拟等方式生成多个设计方案,并同步进行可行性评估:

- 技术可行性:现有技术能否实现设计功能?是否需要研发新技术?

- 成本可行性:材料、工艺、模具等成本是否在目标售价范围内?

- 市场可行性:设计方案是否符合目标用户的审美和使用习惯?与竞品的差异化是否显著?

戴森吸尘器的“无尘袋”设计概念,需同步评估电机技术(能否产生足够吸力)、过滤材料(能否拦截微尘)和量产成本(HEPA滤网的采购价格),最终通过技术迭代实现商业化。

原型开发与测试迭代:产品化的“试金石”

原型开发是验证设计可产品化的关键环节,需制作功能原型(验证技术可行性)、外观原型(验证视觉效果)和手板模型(验证手感与尺寸),并通过内部测试、用户测试、第三方检测(如安全认证、性能测试)收集反馈,快速迭代优化。

新能源汽车在内饰设计阶段,会制作1:1的油泥模型进行人机工程学测试,调整方向盘角度、屏幕高度、座椅位置等细节,确保量产后的驾乘体验与设计初衷一致。

量产准备与供应链协同:产品化的“临门一脚”

设计落地量产需解决“如何高效、稳定、低成本地生产”的问题,核心工作包括:

- 可制造性设计(DFM):优化产品结构,简化装配流程,降低生产难度,将原本需要10个零件组装的部件整合为1个注塑件,可减少模具数量和装配时间。

- 供应链管理:选择可靠的供应商,确保材料、零部件的质量和交付周期;与供应商协作优化工艺,如通过CNC加工、3D打印等技术实现复杂结构的量产。

- 成本控制:通过价值工程(VE)分析,在不影响核心功能的前提下降低成本,如替换高价材料、优化生产流程等。

上市运营与持续迭代:产品化的“价值闭环”

产品上市后,需通过销售数据、用户反馈、市场表现等指标评估设计效果,并启动持续迭代,软件类产品可通过A/B测试优化界面设计,硬件产品可通过用户调研推出“改款升级版”,实现“设计—生产—销售—反馈—再设计”的闭环。

设计产品化的支撑体系:跨部门协作与资源整合

设计产品化不是设计部门的“独角戏”,而是需要跨部门协作的系统工程,以下是关键角色与职责分工:

| 角色 | 职责 |

|---|---|

| 设计部门 | 输出符合用户需求的设计方案,参与原型测试与量产评估,确保设计落地一致性。 |

| 研发/技术部门 | 评估技术可行性,解决量产中的技术难题,实现设计功能。 |

| 供应链/生产部门 | 提供工艺与成本建议,优化生产流程,确保量产质量与效率。 |

| 市场部门 | 分析用户需求与竞品动态,制定定价与推广策略,反馈市场数据给设计团队。 |

| 质量部门 | 制定质量标准,参与原型与量产产品的测试,确保产品符合安全与性能要求。 |

企业需建立“设计语言体系”,确保不同产品线的设计风格、交互逻辑、品牌调性一致,例如小米的“简约实用”设计语言贯穿手机、家电、IoT设备全品类,强化用户认知。

设计产品化的风险应对:从“坑”到“路”的经验总结

设计产品化过程中常见风险及应对策略如下:

设计与量产脱节

风险表现:设计原型精美,但量产时因工艺限制、成本过高无法实现。

应对策略:在概念设计阶段引入生产部门参与,进行“可制造性设计(DFM)评审”;优先选择成熟的工艺和材料,避免过度创新导致量产困难。

用户需求与市场预期偏差

风险表现:设计满足“伪需求”,产品上市后销量惨淡。

应对策略:通过最小可行性产品(MVP)测试市场反应,例如先小批量生产投放市场,收集用户反馈后再决定是否量产;建立用户反馈快速响应机制,及时调整设计方案。

成本失控

风险表现:设计阶段未充分考虑成本,导致售价过高失去竞争力。

应对策略:在概念设计阶段设定“目标成本”,通过价值工程分析优化材料与结构;与供应商建立长期合作,批量采购降低成本。

相关问答FAQs

Q1:设计产品化中,如何平衡“创新性”与“量产可行性”?

A:平衡创新性与量产可行性的核心是“分阶段聚焦”,在概念设计阶段鼓励大胆创新,探索差异化卖点;进入原型开发后,通过“技术可行性评估”和“成本压力测试”筛选出可落地的创新点,例如将“创新功能”拆分为“核心创新点”(必须实现)和“非核心创新点”(可后续迭代),避免因过度追求创新导致量产失败,与生产部门提前协作,利用现有工艺或新技术(如3D打印、模块化设计)降低创新功能的实现难度。

Q2:中小企业资源有限,如何高效推进设计产品化?

A:中小企业可通过“轻量化策略”高效推进设计产品化:一是聚焦细分市场,选择小而美的用户需求,降低研发与市场验证成本;二是采用“模块化设计”,复用成熟模块(如电子元器件、结构件),减少定制化开发;三是借助外部资源,如与代工厂合作进行DFM评估,通过众筹平台测试市场反应,或使用共享实验室、3D打印服务等降低硬件投入;四是建立“敏捷迭代”机制,快速响应用户反馈,避免资源浪费在无效设计上。