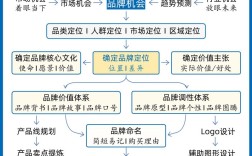

打造媒体品牌形象是一个系统性工程,需要从定位、内容、视觉、传播到用户运营等多个维度协同发力,最终在目标受众心中形成独特、清晰且具有辨识度的认知,以下从核心环节出发,详细拆解具体实施路径。

精准定位:明确“我是谁,为谁服务,提供什么价值”

品牌定位是所有工作的起点,决定了媒体在市场中的差异化位置,首先需通过受众分析明确目标群体:他们的年龄、性别、地域、兴趣、信息需求及消费习惯是什么?针对Z世代的媒体需注重互动性与趣味性,而面向职场人群的内容则需强调专业性与实用性,其次进行竞品分析,梳理同类媒体的特色与短板,找到未被满足的市场需求,形成差异化定位,最后提炼核心价值主张,即“用户为什么要选择你”,财新媒体以“独立、独家、独到”的专业财经报道为核心价值,而“一条”则聚焦“品质生活”,通过差异化内容吸引特定圈层用户,定位需清晰且稳定,避免频繁调整导致认知混乱。

内容为王:打造“不可替代”的内容核心竞争力 是媒体品牌的灵魂,需在质量、特色与深度上建立壁垒。一是坚持原创与深度,避免同质化信息搬运,通过调查报道、专家解读、数据可视化等形式提供增量价值,澎湃新闻的“中国政情”栏目以时政深度分析著称,新京报“我们视频”则以短视频纪实内容建立口碑。二是强化内容标签化,围绕定位形成系列化栏目,如“人物志”“行业观察”“热点评论”等,让用户形成“看某类内容就想到该媒体”的条件反射。三是建立严格的内容品控体系,从选题、采编到审核的全流程标准化,确保信息准确、观点客观,尤其避免事实性错误与价值观偏差,这是媒体公信力的基础。

视觉识别:构建“一目了然”的品牌符号系统

视觉是用户对品牌的第一感知,需通过统一的设计语言强化记忆点。一是设计独特的LOGO与Slogan,LOGO需简洁易识别,契合品牌调性(如严肃媒体用深蓝、金色,时尚媒体用亮色、几何图形),Slogan则需精准传递核心价值,如“央视新闻”的“记录时代,看见中国”。二是统一视觉元素规范,包括字体、配色、版式、图片风格等,界面新闻”采用简洁的黑白灰配色与无衬线字体,传递专业感;而“丁香医生”则以绿色为主色调,搭配温暖插画,强化健康、可信赖的形象。三是跨平台视觉一致性,无论是官网、App、社交媒体还是线下活动,视觉风格需保持统一,避免用户产生认知混淆。

多渠道传播:让品牌“触手可及” 需借助有效渠道触达用户,扩大品牌影响力。一是选择核心传播阵地,根据受众属性布局平台:年轻用户聚集在小红书、B站、抖音,职场人群更关注微信公众号、知乎、LinkedIn,传统媒体则需巩固自有App与官网。“学术志”通过微信公众号发布干货长文,在B站推出学术讲座短视频,实现多圈层覆盖。二是优化平台内容策略,不同平台的内容形式与节奏需适配:微信公众号适合深度长文,抖音/快手侧重15-60秒的短平快视频,知乎则以问答、专栏形式建立专业形象。三是借势热点与事件营销,结合社会热点、节日节点策划专题内容,或通过跨界合作(如与品牌联合出品纪录片、举办线下沙龙)提升品牌曝光度,但需避免过度蹭热点导致内容失焦。

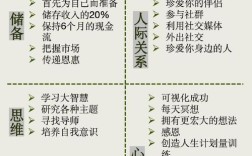

用户运营:从“流量”到“留量”的情感连接

品牌形象的最终落地依赖于用户的认可与忠诚度。一是建立用户反馈机制,通过评论区、问卷、社群等渠道收集用户需求,及时调整内容方向与服务体验。“三联生活周刊”通过读者社群了解选题偏好,增强用户参与感。二是精细化用户分层运营,根据用户行为(阅读时长、互动频率、付费意愿)划分标签,推送个性化内容与服务,如向高价值用户开放付费专栏、线下活动优先参与权。三是打造品牌社群文化,通过会员体系、用户共创(如征稿、话题讨论)等形式,让用户从“旁观者”变为“参与者”,形成品牌归属感。“得到App”的“每天听本书”社群通过共读打卡、线下分享会,构建了高粘性的用户生态。

公信力建设:品牌长青的“压舱石”

公信力是媒体品牌的生命线,需长期坚守专业伦理与社会责任。一是坚守真实性与客观性,杜绝虚假信息与有偿新闻,引用信源需标注明确,争议性话题需多方求证。二是主动承担社会责任,参与公益报道、关注弱势群体、传播正能量,如“中国慈善家”杂志对公益项目的深度追踪,提升品牌美誉度。三是透明化纠错机制,对发布的内容错误及时更正并公开致歉,展现品牌的责任感与诚意。

数据驱动:持续优化品牌策略

通过数据分析洞察用户行为与品牌效果,实现精细化运营,可建立以下数据监测体系:

| 指标类型 | 具体指标 | 作用 | |--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|表现指标 | 阅读量、完播率、互动率(点赞/评论/转发)、分享率、收藏率 | 分析内容质量与用户偏好,优化选题方向与形式 | | 用户增长指标 | 新增用户数、用户留存率、活跃用户数(DAU/MAU)、付费转化率 | 评估传播效果与用户粘性,调整拉新与促活策略 | | 品牌声量指标 | 社交媒体提及量、搜索指数、媒体转载量、用户口碑(正面/负面评价占比) | 监测品牌影响力与市场认知,及时应对负面舆情 | | 转化效果指标 | 会员订阅数、电商带货GMV(若涉及)、活动报名人数、线下参与人数 | 评估商业价值与社会价值实现情况 |

通过定期复盘数据,发现内容、渠道、用户运营中的问题,例如若某类主题内容互动率持续低迷,需反思选题是否偏离用户需求;若某平台用户留存率低,则需优化该平台的内容适配性。

相关问答FAQs

Q1:媒体品牌形象打造中,如何平衡“商业变现”与“内容公信力”?

A:平衡商业与公信力的核心是“不透支品牌信任”,广告与商业内容需严格区分,避免“软文”伪装成客观报道,明确标注赞助或推广信息;选择与品牌调性契合的合作伙伴,拒绝低质或价值观不符的广告;坚守内容底线,即使商业合作也不允许篡改事实或误导用户,丁香医生”在推广健康产品时,仍坚持基于科学数据的独立测评,维护了专业公信力。

Q2:中小型媒体资源有限,如何低成本高效打造品牌形象?

A:中小型媒体可聚焦“差异化”与“精准化”:一是深耕垂直领域,做“小而美”的内容,例如专注于乡村振兴、非遗传承等细分赛道,通过专业内容建立细分市场影响力;二是善用免费/低成本渠道,如微信公众号、小红书、B站等平台,通过优质内容自然吸引粉丝,无需大规模投放广告;三是借势KOL与社群合作,与垂直领域的意见领袖联动,或通过用户社群自发传播,降低获客成本;四是强化“用户共创”,鼓励粉丝投稿、参与话题讨论,用UGC内容丰富品牌生态,同时节省内容生产成本。