步长gap招聘作为一种创新的招聘模式,近年来在人才市场中逐渐受到关注,它与传统招聘流程存在显著差异,更注重候选人的成长潜力与岗位需求的动态匹配,尤其适合那些希望灵活调整职业方向或需要补充特定技能空缺的企业,这种模式的核心在于通过设定合理的“步长”,即阶段性目标与时间节点,让候选人在入职后逐步适应岗位要求,同时企业也能根据实际表现调整招聘策略,从而实现人才与企业的双赢。

从企业角度看,步长gap招聘的推行源于对传统招聘模式的反思,传统招聘往往强调候选人的“即插即用”能力,要求其在入职前就具备岗位所需的全部技能,但这种模式容易导致两个问题:一是优秀人才可能因某一两项技能不达标而被错失,二是企业难以准确评估候选人的长期适配性,而步长gap招聘通过将岗位要求拆解为若干阶段性目标,允许候选人在入职后通过培训、实践等方式弥补技能差距,有效降低了招聘门槛,某互联网公司在招聘数据分析师时,不再要求候选人必须掌握所有分析工具,而是将“熟练使用SQL”设为第一个步长目标,给予3个月的培训期,达标后继续推进下一个步长,这种做法不仅扩大了人才池,还提升了候选人的岗位留存率。

对候选人而言,步长gap招聘提供了一种更为灵活的职业发展路径,许多职场人在转换赛道或晋升时,会面临技能断层的问题,传统招聘的硬性门槛可能让他们望而却步,而步长模式允许候选人带着“成长潜力”而非“完美履历”获得机会,通过企业提供的阶段性支持逐步实现职业目标,一名传统行业的市场专员希望进入互联网公司从事用户运营,若通过步长gap招聘,企业可能会先要求其在1个月内完成用户画像分析课程,并在实践中提交一份初步报告,达标后即可转正并参与更核心的项目,这种“边学边干”的方式,既降低了候选人的转型风险,也让他们能更快地融入新环境。

在实际操作中,步长gap招聘需要企业建立科学的评估与反馈机制,每个步长目标的设定应遵循SMART原则(具体、可衡量、可实现、相关性、时间限制),并配备相应的导师或培训资源,以某快消企业的管培生项目为例,其步长设计分为三个阶段:第一阶段(3个月)熟悉产品知识与销售流程,通过基础考核;第二阶段(6个月)独立负责区域市场推广,需达成既定业绩目标;第三阶段(3个月)参与跨部门项目,展示团队协作与问题解决能力,每个阶段结束后,企业会通过360度评估、业绩数据等方式综合考核候选人,未达标者可延长学习周期或调整岗位,确保人才与岗位的动态匹配。

步长gap招聘的成功实施还依赖于企业文化的支持,这种模式强调“成长型思维”,即相信能力可以通过努力得到提升,因此企业需要营造包容试错、鼓励学习的氛围,某科技公司允许候选人在步长考核期内犯错,但要求其提交复盘报告并制定改进计划,这种做法不仅缓解了候选人的压力,也培养了其持续学习的能力,企业HR部门需与业务部门紧密协作,根据岗位特性灵活设计步长内容,避免“一刀切”导致的评估偏差。

步长gap招聘并非适用于所有场景,对于技术密集型或需要高度专业经验的岗位(如外科医生、高级工程师),仍需候选人具备扎实的初始技能,步长模式可作为补充而非替代,该模式对企业的管理成本提出了更高要求,需要投入更多资源用于培训、考核与反馈,若执行不当,可能延长招聘周期或增加人力成本。

以下是关于步长gap招聘的相关问答FAQs:

Q1:步长gap招聘与传统招聘的主要区别是什么?

A:步长gap招聘与传统招聘的核心区别在于对“能力匹配”的时间维度理解不同,传统招聘强调“即时匹配”,要求候选人在入职前即满足岗位全部要求;而步长gap招聘允许“阶段性匹配”,通过设定步长目标给予候选人成长时间,更注重潜力评估与动态调整,传统招聘可能因候选人缺乏某项技能直接淘汰,而步长gap招聘会将其纳入培养计划,通过培训和实践补足短板,实现人才与岗位的渐进式适配。

Q2:企业如何判断自身是否适合推行步长gap招聘?

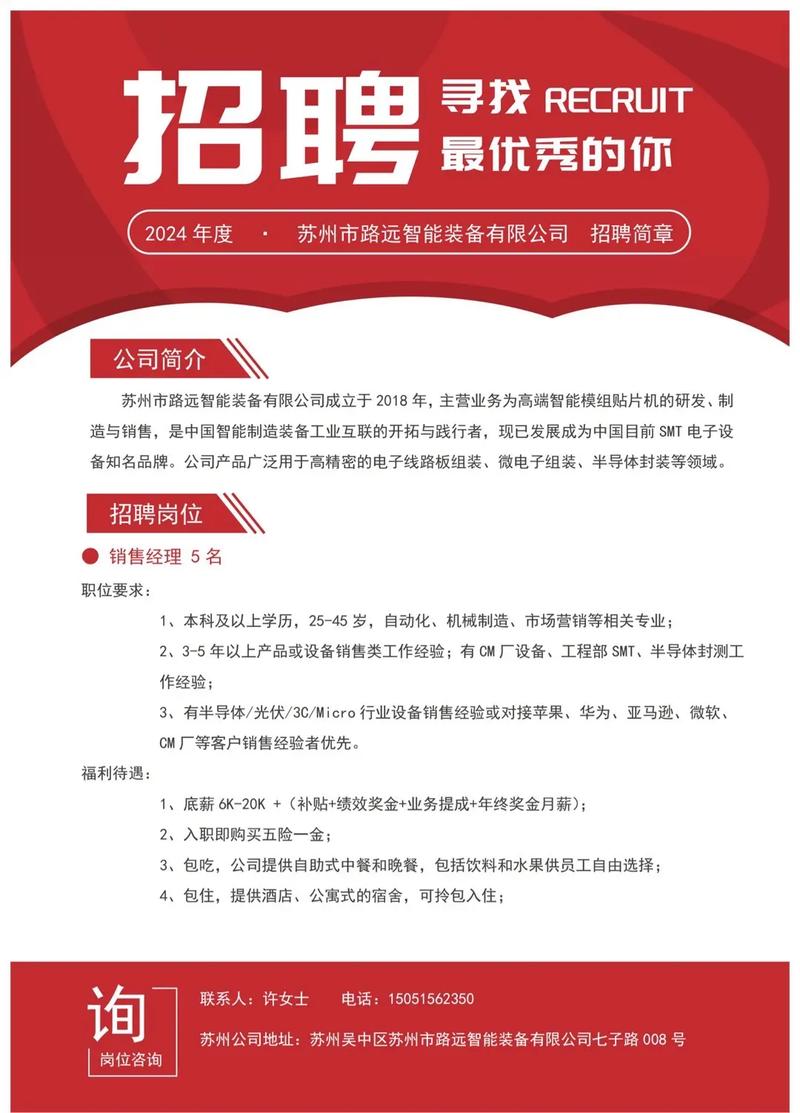

A:企业是否适合推行步长gap招聘,需结合岗位特性、业务需求与管理能力综合判断,若岗位技能可拆解为阶段性目标(如管培生、销售代表、运营专员等),且企业具备完善的培训体系与评估机制,则适合推行;若岗位对初始专业能力要求极高(如核心技术岗、高管岗位),或企业资源有限无法提供持续支持,则需谨慎采用,企业文化需具备包容性与成长导向,以支持候选人的阶段性学习与适应过程。