如何进行主题网络构建是一个系统性的过程,需要结合明确目标、信息收集、逻辑梳理、可视化呈现和动态优化等多个环节,这一过程不仅适用于学术研究、内容创作,也可用于知识管理、项目规划等场景,其核心是通过结构化方式将分散信息关联成有机网络,从而提升信息利用效率和认知深度。

明确主题与核心目标

主题网络构建的首要任务是界定核心主题及其边界,需通过初步调研,明确主题的核心概念、关键问题及研究范围,避免主题过于宽泛或狭窄,若主题为“人工智能在医疗领域的应用”,需进一步聚焦子方向,如“AI辅助诊断”“药物研发中的机器学习”等,确保网络构建有明确的锚点,要明确构建目标:是为了梳理知识体系、支撑决策制定,还是用于内容创作?目标不同,网络的侧重点和复杂度也会有所差异,例如学术研究需强调理论严谨性,而内容创作则需兼顾可读性和传播性。

信息收集与多源整合

围绕核心主题,需从多渠道收集相关信息,确保数据的全面性和权威性,信息来源可包括学术论文、行业报告、权威书籍、官方数据、专家观点及实践案例等,收集过程中,需注意信息的筛选标准:优先选择高相关性、高可信度、时效性强的内容,剔除重复、过时或矛盾的信息,在构建“碳中和”主题网络时,需整合政府政策文件、国际组织研究报告、企业减排案例及碳中和技术文献等,形成多维度信息池。

概念提取与层级划分

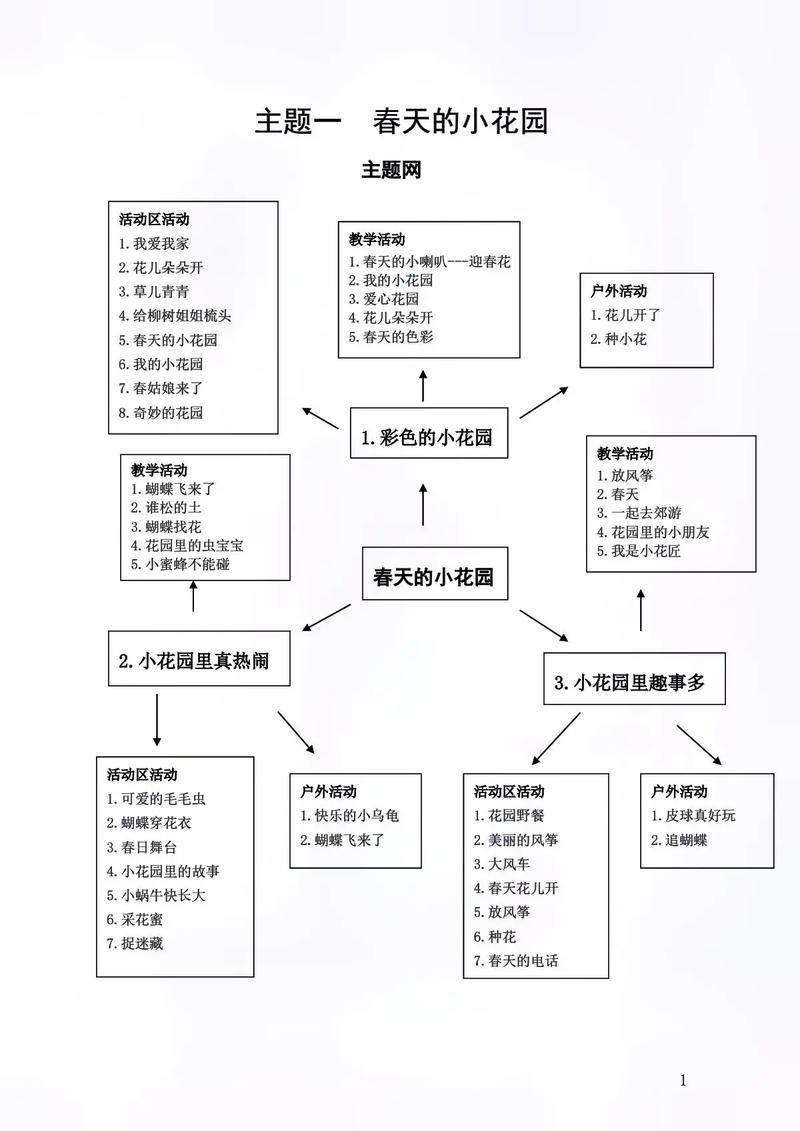

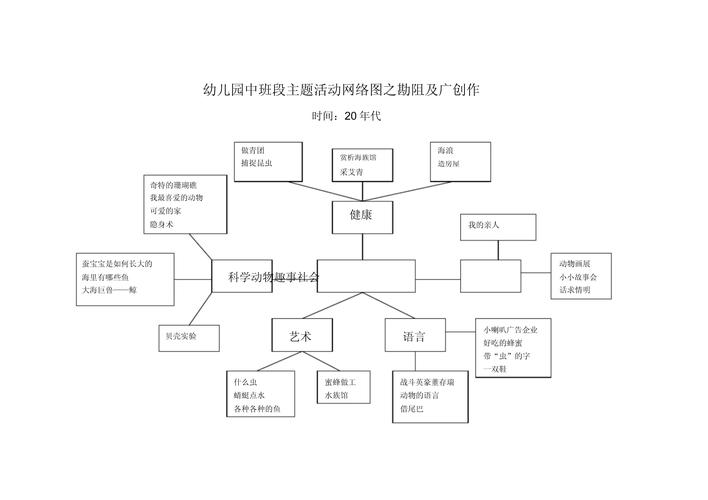

从收集的信息中提取核心概念,是构建网络的基础,需通过文本分析、关键词提取等方法,识别出主题下的关键术语、理论模型、技术方法等核心节点,在“数字化转型”主题中,核心概念可能包括“云计算”“大数据”“物联网”“业务流程再造”等,随后,需对概念进行层级划分:一级节点为核心主题(如“数字化转型”),二级节点为主要分支(如“技术驱动”“组织变革”“商业模式创新”),三级节点为具体细分(如“技术驱动”下的“人工智能应用”“数据中台建设”等),层级划分需遵循逻辑递进关系,确保上层节点涵盖下层节点,避免交叉重叠。

逻辑关联与网络连接

概念节点需通过逻辑关系连接成网络,形成有机整体,常见的逻辑关系包括:

- 因果关系:如“数据收集不足”导致“模型训练效果差”,可用箭头表示因果方向。

- 包含关系:如“机器学习”包含“监督学习”“无监督学习”,可用树状结构连接。

- 并列关系:如“5G”“物联网”“边缘计算”均为“新一代信息技术”的组成部分,可用平行线连接。

- 依赖关系:如“AI应用”依赖“算力支持”和“算法优化”,需双向连接表示相互支撑。

连接过程中,需确保关系清晰、无歧义,可通过标注关系类型(如“促进”“限制”“包含”)增强网络的可读性。

可视化呈现与工具选择

将抽象的网络结构可视化,能直观展示概念间的关联,便于理解和分析,常用的可视化工具包括:

- 思维导图工具(如XMind、MindManager):适合层级清晰、分支较少的网络,操作简单,便于快速梳理思路。

- 知识图谱工具(如CMapTools、Neo4j):适合复杂网络,支持节点属性标注和关系深度挖掘,适合学术研究或大型知识体系构建。

- 流程图工具(如Visio、draw.io):适合强调逻辑顺序或流程的网络,如项目规划或步骤拆解。

可视化时,需注意节点布局的合理性(避免交叉重叠)、颜色区分(不同层级或类型用不同颜色)、标签简洁(文字精简,避免冗余),确保网络结构一目了然。

验证优化与动态更新

主题网络构建并非一蹴而就,需通过验证和优化提升准确性,可通过专家评审、小组讨论或交叉验证等方式,检查概念是否全面、逻辑是否严谨、关系是否合理,在“智慧城市”主题网络中,需确认“交通管理”“能源利用”“公共服务”等分支是否覆盖核心场景,是否存在遗漏的关键技术(如“数字孪生”),主题网络需随信息更新动态调整:当新理论、新技术或新政策出现时,需及时补充节点或修改关系,确保网络的时效性和实用性。

应用场景与价值实现

构建完成的主题网络可应用于多个场景:

- 学术研究:帮助研究者快速梳理领域脉络,发现研究空白,例如通过分析“气候变化”主题网络,识别“碳汇技术”与“生物多样性”的交叉点。 创作**:为文章、报告提供结构化框架,确保内容逻辑连贯,例如用“新能源汽车”主题网络规划文章章节,涵盖“技术路线”“市场现状”“政策环境”等板块。

- 企业决策:辅助战略规划,例如通过“数字化转型”网络分析企业现有能力与目标需求的差距,制定分阶段实施路径。

相关问答FAQs

Q1:主题网络构建中,如何避免概念节点过多导致网络过于复杂?

A:可通过以下方法简化网络:一是优先保留核心概念,删除次要或重复节点;二是合并同类节点,例如将“数据清洗”“数据预处理”合并为“数据预处理技术”;三是采用层级折叠,在可视化工具中隐藏三级及以下节点,仅展示主干结构,需要时再展开;四是按子主题拆分网络,例如将“人工智能”网络拆分为“技术层”“应用层”“伦理层”等子网络,分别构建后再整合。

Q2:如何确保主题网络中的逻辑关系准确且无遗漏?

A:可采取三步验证法:一是文献溯源法,通过查阅权威文献或咨询领域专家,确认核心概念间的标准关系;二是小组讨论法,组织团队成员共同审核网络,从不同角度排查逻辑漏洞;三是案例验证法,用实际案例反向验证网络,例如在“供应链管理”网络中,输入某企业的供应链案例,检查节点和关系是否能准确复现现实场景;四是工具辅助法,使用支持逻辑校验的知识图谱工具,通过算法检测矛盾关系或缺失连接,例如识别“无直接关联却被连接的节点”或“存在强因果却被忽略的关系”。