设计师寻找灵感是一个持续而动态的过程,它并非依赖于偶然的“灵光一现”,而是建立在系统性的观察、积累、跨界思考与实践探索之上,无论是平面设计、产品设计、室内设计还是数字媒体设计,灵感的获取都需要设计师主动打破思维定式,从多元渠道中汲取养分,并将其转化为独特的创意表达,以下从多个维度详细拆解设计师寻找灵感的具体方法与实践路径。

从自然与生活中汲取原始养分

自然是最古老也最丰富的灵感源泉,其形态、色彩、纹理与生长规律中蕴含着无穷的设计智慧,设计师可以通过日常观察,将自然元素抽象为设计语言,日本设计师深泽直人从“无意识设计”理念出发,从人们不经意的行为中捕捉需求,如他设计的壁挂式CD机,外形模仿了老式风扇,其灵感正是源于对自然风流动形态的观察与对用户习惯的细腻洞察,生活中的场景同样如此,城市街头的涂鸦、咖啡馆里光影的变化、菜市场里蔬果的色彩搭配,这些看似平凡的细节,都可能成为突破创意瓶颈的钥匙。

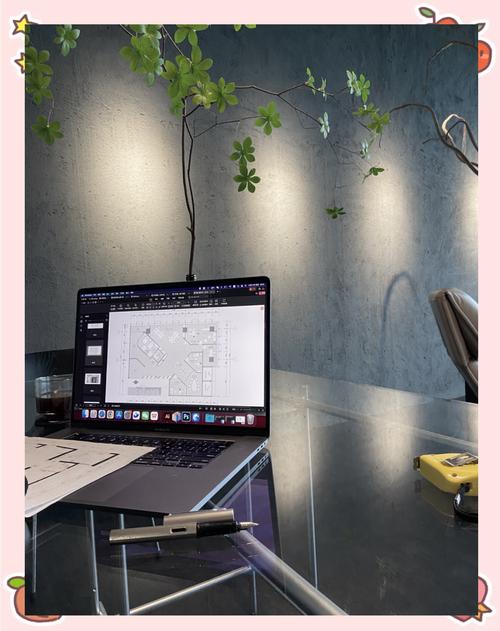

建议设计师建立“灵感日志”,随身携带笔记本或使用手机备忘录,随时记录下观察到的自然现象、生活片段或偶然触动的瞬间,记录雨后树叶上水珠的形状、老人手部皮肤的褶皱、建筑工地的钢铁结构等,这些素材积累到一定程度,便能在设计项目中产生意想不到的化学反应。

跨领域学习与知识融合

创新往往发生在学科的交叉地带,设计师需要主动跳出“设计”的固有框架,从艺术、科学、文化、科技等领域吸收养分,建筑设计师扎哈·哈迪德的流线型设计风格,深受参数化主义与数学几何的影响,她将自然界中的“流体动力学”原理融入建筑形态,创造了独特的未来主义美学,同样,平面设计师可以从电影蒙太奇中学习视觉节奏,从文学叙事中构建信息层级,从音乐节奏中感受画面的韵律感。

跨领域学习的关键在于“关联性思考”,当研究生物学中的“分形几何”时,可以思考如何将其应用于纹理设计;当了解心理学中的“格式塔理论”时,可以探索如何优化视觉元素的组合逻辑,设计师可以通过阅读不同领域的书籍(如《设计中的设计》《艺术的故事》《时间简史》)、观看纪录片(如《地球脉动》《抽象:设计的艺术》)、参加跨界讲座等方式,构建多元化的知识体系,为灵感提供更广阔的土壤。

深度挖掘文化与历史语境

文化是设计的灵魂,每个时代、每个地域的文化符号都承载着独特的美学价值,设计师通过研究传统文化、民间艺术、历史文物,可以提取出具有时代特色的设计元素,并将其与现代设计语言结合,创造出既有文化底蕴又符合当代审美的作品,中国设计师原研哉在“RE-DESIGN”展览中,将传统“白”的概念进行现代化诠释,通过纸张、陶瓷、织物等不同材质的表现,展现了东方美学的极简哲学;服装设计师郭培从古代服饰中汲取灵感,将龙袍刺绣、云肩纹样等元素融入高定设计,让传统文化以时尚的方式重生。

挖掘文化灵感时,需避免简单的“元素堆砌”,而应理解其背后的精神内涵,中国传统书法中的“飞白”笔触,不仅是技巧,更体现了“虚实相生”的哲学思想,设计师可以将其转化为线条的疏密变化或空间布局的节奏感,关注亚文化、街头文化等非主流文化形态,也能为设计带来年轻化、个性化的视角。

从用户需求与场景体验中反向推导

设计的本质是解决问题,而灵感往往隐藏在用户的真实需求与场景痛点中,设计师通过用户研究(如访谈、问卷、观察法),可以深入了解目标用户的行为习惯、心理诉求与潜在期待,从而从中挖掘设计方向,苹果公司设计iPhone时,通过观察用户对“简化通讯”的需求,摒弃了物理键盘,采用全触控交互,这一创新正是源于对用户场景的深度洞察。

同理心是用户研究的核心,设计师需要站在用户的角度体验产品或服务流程,在设计一款老年人用的智能手机时,可以模拟手指僵硬、视力下降的状态,去操作现有产品,从而发现“字体过小”“按钮复杂”等问题,进而产生“大图标”“语音辅助”等设计灵感,通过构建用户画像(Persona)和用户体验地图(User Journey Map),可以更直观地发现用户需求与现有体验之间的差距,为创意提供明确的目标导向。

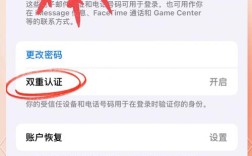

利用工具与技术拓展创意边界

随着科技的发展,数字工具为设计师提供了更丰富的灵感探索手段,通过Adobe Creative Suite(如Photoshop的AI功能、Illustrator的矢量绘图)、Figma的协同设计工具,设计师可以快速生成多个创意方案并进行迭代优化;通过3D建模软件(如C4D、Blender),可以模拟真实材质与光影效果,探索更立体的设计表达;通过VR/AR技术,设计师可以沉浸式地体验空间设计,提前感知用户与环境的交互关系。

算法与数据也为设计带来了新的灵感维度,通过大数据分析用户的色彩偏好、行为模式,可以指导设计决策;通过生成对抗网络(GAN)等AI工具,可以生成意想不到的图像组合,激发设计师的联想,但需注意,工具是辅助手段,而非替代思考,设计师仍需保持对创意方向的把控,避免被技术牵着走。

在限制与约束中激发突破

“限制是创造之母”,设计中的约束条件(如预算、时间、技术限制、材料特性等)看似是障碍,实则是激发灵感的催化剂,设计师隈研吾在设计中常采用“负建筑”理念,通过限制使用混凝土、钢材等现代材料,转而探索木材、竹子、石材等自然材料的可能性,创造出与自然环境和谐共生的建筑形态。

面对限制,设计师可以尝试“逆向思考”:当预算有限时,如何通过巧妙的排版设计降低印刷成本?当技术无法实现某种效果时,如何通过视觉隐喻达到相似的目的?苹果公司在设计第一代iPod时,受限于当时的电池技术,必须控制机身厚度,设计师便将“极简”作为核心灵感,通过隐藏菜单和滚轮操作,在有限空间内实现了最佳用户体验。

社群交流与思维碰撞

设计不是闭门造车的孤独旅程,社群交流能为设计师提供多元视角与即时反馈,加入线上设计社区(如Behance、Dribbble、站酷)、参与线下设计沙龙或工作坊,与同行分享作品、讨论案例,可以在交流中发现自己的思维盲点,激发新的创意火花,通过“头脑风暴”(Brainstorming)会议,团队成员可以自由提出想法,在相互启发中产生“1+1>2”的协同效应。

寻找导师或加入设计工作室,通过师徒制或团队协作,可以学习资深设计师的思考方式与解决问题的路径,在IDEO设计公司,设计师们常采用“快速原型法”(Rapid Prototyping),通过快速制作模型并收集用户反馈,在迭代中不断完善设计,这一过程本身就是灵感涌现的过程。

保持敏感与回归初心

灵感的持续获取离不开设计师对世界的好奇心与对设计的热爱,保持对新生事物的好奇,无论是科技趋势、社会现象还是艺术流派,都主动去了解、去体验;定期回顾自己的设计作品,反思其中的优点与不足,从中总结经验;在设计陷入瓶颈时,暂时放下工作,通过旅行、阅读、观影等方式放松身心,让大脑在“潜意识”层面继续思考,往往能在不经意间获得突破。

设计师佐藤可士和在设计“优衣品”品牌时,通过“整理”理念简化视觉元素,其灵感正是源于对“极简生活”的思考——当内心回归纯粹,设计也能变得纯粹,设计师需要始终保持“赤子之心”,用敏感的感知力拥抱世界,用纯粹的热爱驱动创作。

相关问答FAQs

Q1:设计师如何应对灵感枯竭的时期?

A:灵感枯竭是每个设计师都可能遇到的阶段,此时可以从以下几方面突破:一是“强制输入”,通过观看展览、阅读陌生领域的书籍、逛博物馆等方式,主动接触新的信息;二是“刻意练习”,尝试设计命题创作(如“用圆形元素设计一张海报”),在限制中激发思维;三是“回归基础”,重新学习设计原理(如色彩理论、版式设计),从基础中寻找灵感;四是“暂时搁置”,放下当前项目,去做一些与设计无关的事情(如运动、烹饪),让大脑放松,潜意识往往能在此时产生新的想法。

Q2:如何区分“灵感”与“抄袭”?

A:灵感的本质是“借鉴与再创造”,而抄袭是“直接照搬”,区分二者的关键在于是否经过“消化吸收”与“转化创新”,若看到一款优秀的产品设计,借鉴其“用户体验逻辑”并应用到自己的产品中,属于灵感;若直接复制其外观、功能或配色,仅做微小修改,则属于抄袭,真正的灵感是理解原作的“设计内核”(如解决问题的思路、用户需求的洞察),并结合自身项目特点进行二次创作,最终形成具有独特价值的设计作品,设计师需建立“原创意识”,尊重他人的知识产权,同时通过深度思考让灵感落地为真正的创新。