90后作为成长于互联网时代的一代,具有鲜明的个性特征和独特的沟通方式,在融入集体时既面临挑战也拥有优势,要尽快融入集体,需要从心态调整、主动沟通、能力展示、价值创造等多个维度入手,结合自身特点找到合适的切入点。

心态上要放下“自我中心”,学会“换位思考”,90后习惯于自由表达,容易在集体中坚持个人观点,但融入集体需要先理解团队规则和文化,可以主动观察老员工的工作习惯和沟通方式,比如会议发言是否注重逻辑、汇报工作是否注重结果导向等,避免因表达方式差异产生误解,要接受“不完美”,集体协作中难免有妥协,不必追求每次都“赢”,而是找到个人目标与团队目标的平衡点,在讨论方案时,可以先肯定他人优点,再补充自己的想法,用“我们一起优化”代替“你应该这样改”,更容易获得认同。

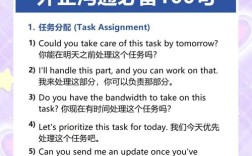

主动沟通是打破隔阂的关键,90后可能更习惯线上沟通,但集体协作中线下互动不可或缺,可以利用午餐、茶水间等非正式场合主动交流,比如分享最近的热剧、运动趣事,快速拉近距离,线上沟通则要注重效率,避免过度使用网络用语,在正式工作群中保持语言简洁规范,对于不熟悉的同事,可以从“求助”切入,这个报表格式您有模板吗?想向您学习”,既展现谦逊,又能自然建立联系,定期向上级汇报工作进展,主动反馈遇到的困难,能让团队及时了解你的状态,减少因信息不对称产生的隔阂。

能力展示要“扬长避短”,用行动代替空谈,90后往往在创新思维、工具使用上有优势,可以在团队项目中主动承担“优化流程”“数据分析”等任务,用实际成果证明价值,发现团队会议效率低时,可以主动制作会议纪要模板;看到同事重复做报表时,可以用Excel函数或Python脚本简化流程,但要注意,展示能力不是“炫耀”,而是以“解决问题”为导向,先了解团队痛点,再针对性提供方案,遇到不懂的问题要坦诚请教,这个客户我之前接触少,您觉得沟通时要注意什么?”,既能弥补经验不足,又能体现学习态度。

融入集体还需要“边界感”与“参与感”并存,90后重视个人空间,但集体中需要适度参与团队活动,比如聚餐、团建等,不必勉强自己成为焦点,但可以通过“倾听者”的角色融入,在团建游戏中主动协助组织者,在聚餐时为同事倒茶、递纸巾,这些细节能让人感受到你的善意,要守住工作边界,不随意议论他人,不传播未经证实的消息,避免因“八卦”影响人际关系,对于团队中的“小团体”,不必刻意迎合,保持与多数人的良性互动即可。

在长期融入中,要学会“情绪管理”和“复盘反思”,集体协作中难免有摩擦,比如意见分歧被误解、功劳分配不均等,此时要先冷静处理,避免当场冲突,可以等双方情绪平复后,用“我注意到……是不是因为……”的方式沟通,澄清误会,每周花时间复盘:哪些沟通方式有效?哪些事情可以做得更好?“上次汇报时数据不够直观,下次可以多加图表”,通过持续优化提升融入效率。

| 融入维度 | 具体做法 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 心态调整 | 观察团队规则,换位思考,接受妥协 | 避免过度坚持个人观点,先理解再表达 |

| 主动沟通 | 线下非正式交流+线上规范沟通,主动求助 | 线上少用网络用语,求助时展现谦逊 |

| 能力展示 | 承担创新、优化类任务,用成果证明价值 | 以解决问题为导向,避免炫耀 |

| 边界与参与 | 适度参与团队活动,保持善意细节 | 守住工作边界,不议论他人,不刻意迎合小团体 |

| 情绪管理 | 冷静处理冲突,事后沟通澄清 | 避免当场争执,用“我”句式表达感受 |

相关问答FAQs:

Q1:90后性格比较直接,容易在沟通中得罪人,怎么办?

A:直接沟通是优势,但需要“包装”表达方式,比如提意见时,用“建议+理由”代替否定,如“这个方案如果加上XX数据可能更全面,因为……”,既保持直接,又体现尊重;批评他人时私下沟通,当众多肯定,学会“倾听”,先让对方把话说完,再表达观点,减少因打断他人产生的误会。

Q2:融入集体需要牺牲个性吗?如何保持自我?

A:融入集体不是“消灭个性”,而是“求同存异”,在不影响团队目标的前提下,可以保留自己的特色,比如用创新思维解决问题,用独特的视角分析问题,关键是找到个人优势与团队需求的结合点,让个性成为团队的“加分项”而非“冲突点”,你擅长短视频制作,可以为团队做产品宣传,既发挥特长,又为团队创造价值,自然能获得认可。