要将地图与后台系统进行有效链接,需要通过技术手段实现地图数据与后台数据库、业务逻辑的交互,确保用户在前端地图操作(如点击、查询、标注)能实时触发后台处理并反馈结果,以下是具体实施步骤、技术方案及注意事项,涵盖前端地图集成、后台接口开发、数据交互逻辑及安全优化等方面。

明确需求与数据规划

在链接地图与后台前,需先明确业务场景:例如是展示实时位置数据、接收用户标注点、还是进行路径规划?不同场景对应的数据结构和交互逻辑差异较大,若需展示商铺位置,后台需存储商铺的经纬度、名称、类型等字段;若需用户上报位置,则需设计用户ID、时间戳、描述等字段,此时需在后台数据库(如MySQL、PostgreSQL)中创建对应表,并通过GIS字段(如PostGIS的geometry类型)存储空间数据,确保后续地图渲染和查询效率。

选择地图服务与前端框架

根据需求选择合适的地图服务提供商,主流选项包括:

- 开源方案:Leaflet(轻量级,适合简单场景)、OpenLayers(功能强大,支持复杂GIS分析);

- 商业方案:高德地图、百度地图、Google Maps(提供成熟的API和丰富组件,适合企业级应用)。

以Leaflet为例,其核心优势是开源免费且插件丰富,通过引入CDN或本地部署即可快速集成,前端框架可搭配Vue、React或原生JavaScript,若使用Vue,可通过vue-leaflet组件简化开发。

前端地图与后台接口的数据交互

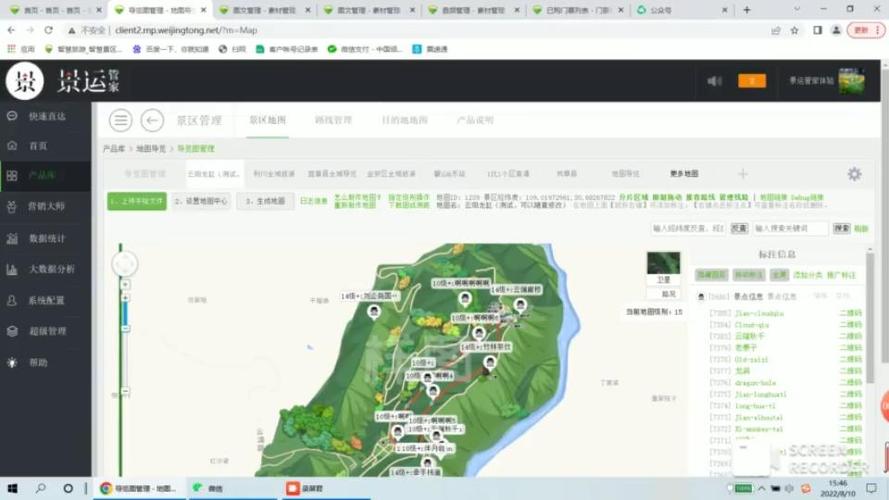

地图初始化与数据加载

前端地图需通过后台接口获取初始数据,加载所有商铺位置时,前端发起HTTP请求(如Axios)到后台API(/api/shops),后台从数据库查询商铺数据并返回JSON格式(包含经纬度、名称等字段),前端解析后通过L.marker()在地图上渲染标记点。

用户交互触发后台操作

当用户在地图上进行操作时(如点击标记、绘制区域),需触发后台逻辑。

- 点击标记获取详情:为标记点绑定

click事件,事件中携带商铺ID,调用后台/api/shops/{id}接口获取详情,并在前端弹窗展示; - 绘制区域查询数据:使用Leaflet.draw插件让用户绘制多边形,触发事件时获取多边形坐标,调用后台

/api/shops/within接口,后台通过PostGIS的ST_Within函数查询区域内的商铺,返回结果后前端动态更新地图标记。

实时数据更新

若需实时更新地图数据(如车辆位置),可采用WebSocket或轮询机制,前端通过WebSocket连接后台服务,后台接收到设备位置上报后,向前端推送更新数据,前端通过L.marker().setLatLng()实时移动标记点位置。

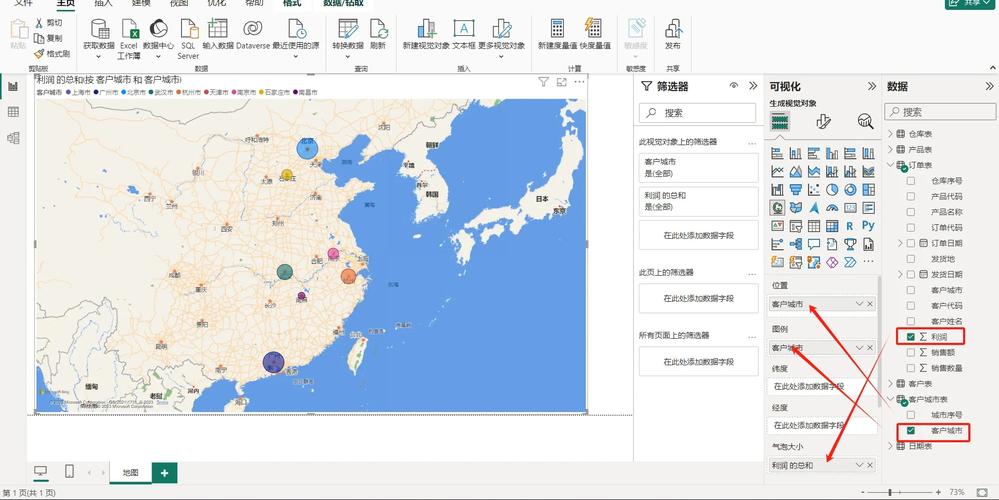

后台接口设计与开发

后台需提供RESTful API,支持地图数据的增删改查,以下为关键接口设计示例(以商铺管理为例):

| 接口路径 | 方法 | 功能描述 | 请求参数 | 响应数据 |

|---|---|---|---|---|

/api/shops |

GET | 获取所有商铺列表 | 无 | 商铺数组(含ID、经纬度、名称等) |

/api/shops |

POST | 新增商铺(用户标注) | 经纬度、名称、描述等 | 新增商铺的ID |

/api/shops/{id} |

GET | 获取商铺详情 | 商铺ID | 单个商铺信息 |

/api/shops/{id} |

PUT | 更新商铺信息 | 商铺ID、更新字段 | 更新成功状态 |

/api/shops/within |

POST | 查询指定区域内的商铺 | 多边形坐标(GeoJSON格式) | 区域内商铺数组 |

接口开发需注意:

- 数据格式标准化:空间数据建议使用GeoJSON格式(前端地图组件可直接渲染),后台可通过

ST_AsGeoJSON函数将PostGIS数据转换为GeoJSON; - 分页与过滤:当数据量较大时,需支持分页(如

page=1&size=10)和条件过滤(如type=restaurant),避免一次性返回过多数据导致性能问题; - 错误处理:统一错误返回格式(如

{code: 400, message: "参数错误"}),便于前端处理异常。

安全性与性能优化

接口安全

- 身份认证:通过JWT或OAuth2.0验证用户身份,确保只有授权用户能操作敏感数据(如删除标注);

- 参数校验:对前端传入的参数(如经纬度范围)进行合法性校验,防止SQL注入或非法坐标(如经度超出[-180,180]);

- 权限控制:根据用户角色限制接口权限,普通用户只能查询,管理员才能增删改。

性能优化

- 数据库索引:对空间字段(如经纬度)建立GIS索引(PostGIS的

GIST索引),提升查询速度; - 缓存机制:对频繁查询且不常变的数据(如城市行政区划)使用Redis缓存,减少数据库压力;

- 前端懒加载:地图初始加载时只渲染视口内的标记点,通过

moveend事件动态加载周边数据,避免一次性渲染过多元素导致卡顿。

测试与部署

- 功能测试:验证地图与后台交互的完整性,如点击标记是否能正确获取详情、绘制区域是否能返回正确数据;

- 性能测试:使用JMeter模拟大量并发请求,测试接口响应时间和地图渲染性能;

- 跨浏览器兼容性:确保地图在前端主流浏览器(Chrome、Firefox、Edge)中正常显示;

- 部署:前端通过Nginx部署,后台通过Spring Boot/Django等框架打包为Jar包或Docker容器,确保服务稳定运行。

相关问答FAQs

Q1:地图显示位置偏移,如何解决?

A:位置偏移通常因地图坐标系不一致导致,主流地图服务使用WGS84(GPS坐标系)、GCJ02(国测局加密坐标系,高德/腾讯使用)或BD09(百度坐标系),需确认前后端使用的坐标系一致:若前端使用高德地图,后台存储的坐标需转换为GCJ02;若使用Leaflet默认的WGS84,则后台需直接存储WGS84坐标,可通过Proj4js库进行坐标系转换。

Q2:如何实现地图离线功能?

A:离线功能需预先下载地图瓦片和基础数据,可通过以下方式实现:

- 瓦片下载:使用Leaflet插件

leaflet.offline或工具Tile Downloader下载指定区域的瓦片(存储为MBTiles格式),前端通过L.tileLayer.offline加载离线瓦片; - 数据缓存:使用Service Worker缓存API响应,或通过IndexedDB存储关键数据(如用户标注点),确保无网络时仍可查看基础地图和本地数据。