在Linux系统中,vi编辑器作为经典的文本编辑工具,其高效的撤销功能对于编辑操作至关重要,掌握vi的撤销命令能够帮助用户快速修正错误操作,提升编辑效率,以下将详细解析vi编辑器中的撤销命令体系,包括基础操作、进阶技巧及实际应用场景。

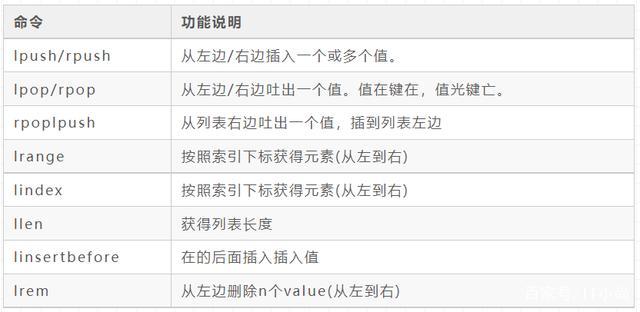

基础撤销与重做命令

vi编辑器的撤销功能主要通过"u"命令实现,而重做操作则通过"Ctrl + r"组合键完成,这两组命令构成了编辑操作纠错的核心机制,当用户执行误操作时,如错误的删除、替换或插入,只需按下"u"键即可撤销上一步操作,若撤销后发现操作是正确的,可通过"Ctrl + r"恢复被撤销的操作,值得注意的是,vi的撤销操作是按步骤累积的,连续按"u"键可以逐步回退多个操作步骤,每按一次"u"就撤销一步最近的修改。

撤销范围控制

在实际编辑中,用户可能需要撤销特定范围的操作而非仅最近一步,vi提供了通过数字前缀控制撤销范围的功能,输入"5u"将连续撤销最近5步操作,这种批量撤销方式在处理连续修改时尤为高效,结合vi的文本对象操作,如"d"(删除)、"c"(修改)等命令与撤销功能配合使用,可以实现更精细的操作控制,用户先执行"dw"删除一个单词,再通过"u"撤销删除,或使用"dd"删除整行后通过"2u"撤销两步删除操作。

撤销与分节操作

vi编辑器支持将文本划分为多个独立的节(section),每个节内的操作可以独立撤销,通过设置"'"标记(单引号)结合特定位置标记,用户可以在不同节之间切换并单独撤销对应节的操作,先通过"ma"在当前位置设置标记a,然后进行若干编辑操作,移动到其他位置后通过"'a"返回标记位置,此时对该节的操作进行撤销不会影响其他节的编辑历史,这种分节撤销机制在处理大型文件或复杂文档编辑时具有显著优势。

撤销与历史记录管理

vi编辑器维护了一个操作历史记录栈,撤销操作实际上是将操作记录从当前状态弹出并回退到历史状态,重做操作则是将已撤销的操作重新压入栈中,这种栈结构的设计使得vi的撤销操作具有精确的可追溯性,用户可以通过":undolist"命令查看当前可用的撤销列表,了解可回退的操作步骤数量,在默认配置下,vi可以保存多达1000步操作历史,但这一数值可通过设置"undolevels"选项进行调整,例如在.vimrc文件中添加"set undolevels=5000"可扩展历史记录容量。

不同模式下的撤销操作

vi编辑器的工作模式包括普通模式、插入模式和可视模式,不同模式下的撤销操作存在差异,在普通模式下,"u"命令直接撤销最近的上一步操作;在插入模式下,用户需要先按"Esc"键返回普通模式,再执行"u"命令撤销插入内容;在可视模式下,先通过"v"、"V"或"Ctrl+v"选择文本区域,执行编辑命令后,可通过"u"撤销整个区域的修改,理解不同模式下的撤销逻辑是高效使用vi的关键。

撤销命令的进阶技巧

- 撤销到文件保存点:通过"U"命令(大写U)可撤销对当前行的所有修改,使该行恢复到最后一次保存时的状态,但需注意,"U"命令在执行其他操作后会自动禁用。

- 选择性撤销:结合"g-"命令可撤销到更早的编辑状态,而"g+"则用于重做到更近的状态,这两组命令提供了比"u"和"Ctrl+r"更细粒度的操作控制。

- 撤销与宏录制:在录制宏(通过"q"命令)时包含的撤销操作会被一并录制,通过宏回放可实现复杂的批量撤销与重做流程。

实际应用场景示例

在编辑配置文件时,若用户误修改了多个参数,可通过连续按"u"逐步回退;在编写代码时,若发现某段逻辑需要重构,可先使用"dd"删除整段代码,确认无误后通过"Ctrl+r"恢复删除内容;在处理长文档时,利用分节撤销功能可独立管理不同章节的编辑历史,避免全局撤销影响已完成的内容。

常见问题与解决方案

- 撤销操作失效:检查是否处于插入模式,需先按"Esc"返回普通模式;确认"undolevels"设置是否合理,避免历史记录被覆盖。

- 批量撤销后无法重做:确保在撤销后未执行其他新操作,否则新操作会覆盖重做栈,导致历史记录丢失。

相关问答FAQs

问题1:vi编辑器中如何撤销多行删除操作?

解答:若通过"dd"删除了多行,可通过连续按"u"键逐步撤销删除操作,每按一次"u"撤销一行删除,若需一次性撤销多行删除,可在执行"dd"前输入数字前缀,如"5dd"删除5行后,按"5u"可一次性撤销这5行删除操作。

问题2:在vi中如何区分撤销与重做的操作范围?

解答:vi的撤销("u")和重做("Ctrl+r")操作默认作用于最近一步编辑内容,若需控制操作范围,可通过数字前缀指定步数,如"3u"撤销3步操作,"3Ctrl+r"重做3步操作,结合可视模式选择文本区域后执行撤销,可仅针对选定区域进行操作。