要让画面具有立体感,需要通过构图、光影、色彩、细节处理等多维度手法模拟人眼观察三维世界的视觉经验,从“平面”到“立体”的本质是让画面元素在视觉上产生前后的空间层次感,以下从核心原理到具体实践方法展开详细说明:

构图的“空间框架”:建立画面基础层次

构图是立体感的骨架,通过引导视线、安排元素位置,直接决定画面的空间结构,核心技巧包括:

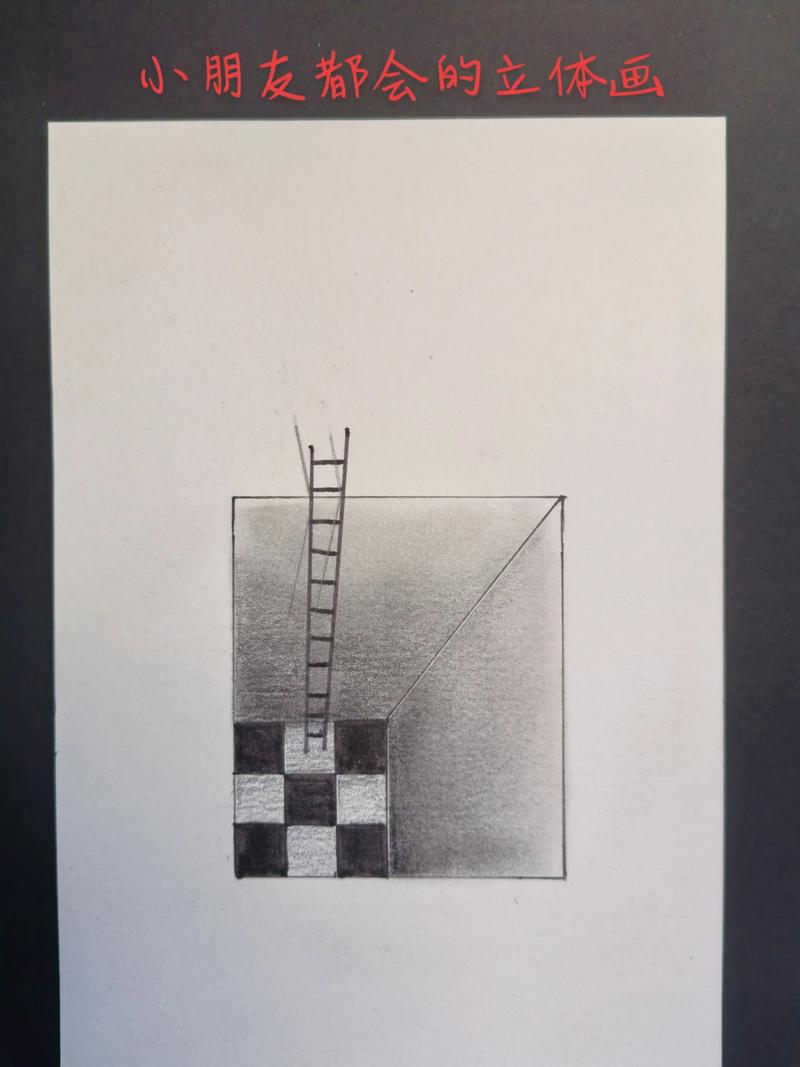

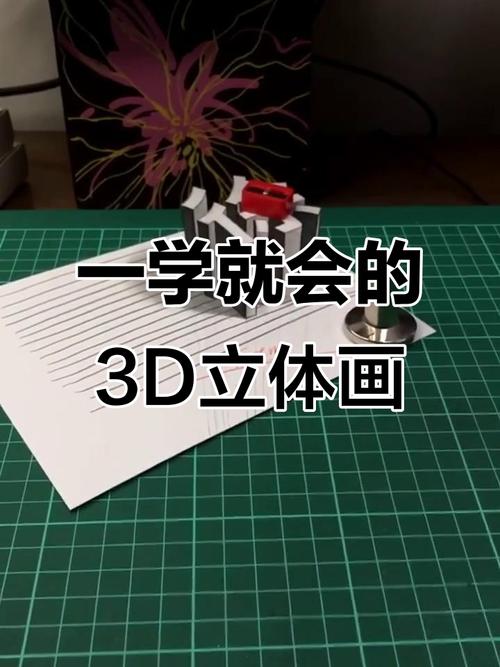

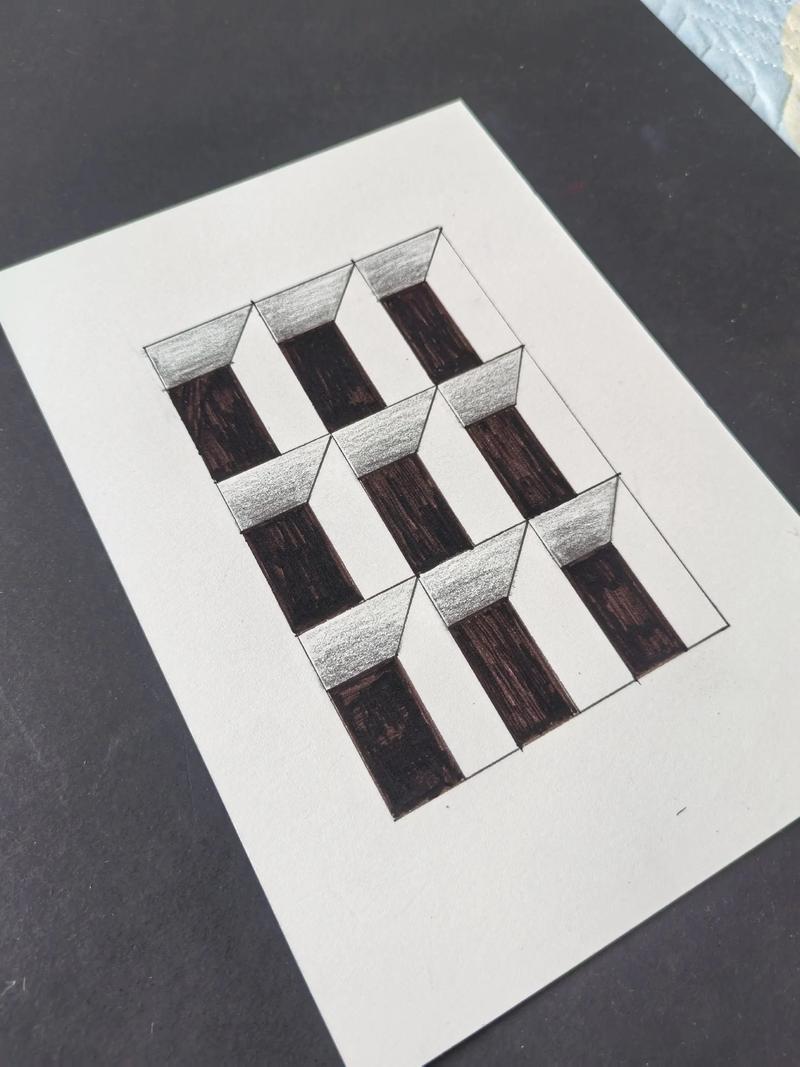

- 透视法则:线性透视是模拟空间的基础,近大远小、近实远虚的规律能强化纵深感,例如绘制道路时,两侧边缘线向远处延伸并最终汇聚于消失点,地面或建筑随距离拉逐渐缩小,能立刻营造出三维空间感,一点透视(适合表现对称纵深,如走廊)、两点透视(适合表现建筑转角,更具动态感)、三点透视(适合表现仰视或俯视的超高场景)可根据场景需求选择。

- 前景与背景的层次分割:在画面中设置明确的前景、中景、背景三层及以上结构,能形成“层层递进”的空间感,例如风景摄影中,用近处的花草作为前景,中间的树木作为中景,远处的山脉作为背景,三者在清晰度、大小、色彩上形成对比,观者会自然感知到前后距离。

- 留白的“呼吸感”:画面中的空白区域(如天空、水面)并非“无用”,而是作为“空间延伸”的载体,例如山水画中大面积的云雾留白,既分隔了山峦层次,又暗示了空间的深远,让前景的山仿佛“浮”在背景之上。

光影的“明暗魔法”:塑造物体体积感

光影是立体感的“雕刻师”,通过模拟光线照射物体产生的明暗对比,让二维平面上的元素呈现“可触摸”的体积,关键点包括:

- 三大面五大调:任何物体在光照下都会呈现亮面、灰面、暗面三大面,以及高光、亮灰、明暗交界线、反光、投影五大调,例如绘制一个球体,高光部分最亮(光源直射点),亮灰面过渡自然(受侧光影响),明暗交界线最暗(光源无法照射的转折处),反光区域略暗(环境光反射),投影部分随物体形态延伸(受遮挡影响),五大调的细腻刻画能让球体从“圆形”变成“球体”。

- 光源方向的统一性:画面中所有元素的光源方向必须一致,否则光影会“打架”,破坏空间逻辑,例如设定光源为左上侧45度,那么所有物体的投影都应向右下延伸,亮面集中在左上,暗面在右下,统一的光感能让所有元素“共存”于同一个三维空间。

- 硬光与软光的对比:硬光(如直射阳光)产生的投影边缘清晰、明暗对比强烈,适合表现坚硬物体(如岩石、金属)的体积感;软光(如阴天、柔光箱)产生的投影边缘模糊、明暗过渡柔和,适合表现柔软物体(如云朵、皮肤)的层次感,通过硬光与软光的结合,能丰富画面不同元素的立体表现。

色彩的“空间语言”:通过冷暖与纯度营造前后

色彩是立体感的“情绪催化剂”,利用人眼对色彩的视觉偏差,能在平面上制造出“前进”与后退”的空间错觉。

- 冷暖色的空间感:暖色(红、橙、黄)在视觉上有“前进感”,冷色(蓝、绿、紫)有“后退感”,例如在画面中,将前景物体(如人物、花朵)用暖色调绘制,背景用冷色调(如蓝天、远山),暖色会“跳”出来,冷色会“退”回去,前后层次立刻分明,黄昏场景中,近处的暖色夕阳与远处的冷色天际线对比,就是典型的冷暖空间应用。

- 纯度与明度的空间递减:随着距离增加,物体色彩的纯度会降低(变灰),明度会趋同(变亮或变暗),例如绘制一片森林,近处的树叶色彩鲜艳(高纯度),中景的树叶加入灰色调(中纯度),远景的树叶则呈现蓝灰色调(低纯度),纯度的递减能模拟空气透视效果,强化空间纵深感。

- 空气透视法则:这是色彩营造立体感的核心原理——距离越远,物体受空气中尘埃、水汽的影响越大,对比度越低、细节越模糊,例如画远山时,近山轮廓清晰、色彩饱和,远山则用淡蓝色或紫色涂抹,边缘虚化,细节简化,观者会自然认为“远山更远”。

细节的“虚实节奏”:通过清晰度引导视线

细节的清晰度差异是立体感的“隐形开关”,人眼会自动聚焦于清晰物体,模糊物体则会被视为“后方或前方”。

- 虚实对比:将主体或前景处理得清晰锐利(高细节),背景或次要元素处理得模糊虚化(低细节),能突出主体并拉开前后距离,例如人像摄影中,用大光圈镜头让背景虚化(焦外成像),人物面部清晰,立体感立刻增强;绘画中,通过减少背景细节、模糊边缘,也能让主体“浮”出画面。

- 纹理的层次表现:不同距离物体的纹理细节存在差异:近景纹理细腻(如树叶的脉络、衣服的布纹),中景纹理概括(如树干的粗糙感),远景纹理消失(如远山的朦胧感),例如绘制一棵树,近处的树叶可一片片刻画,中景的树叶可概括为色块,远景的树叶只需用模糊的色点表现,纹理的递减能强化空间层次。

动态与“错视”的辅助技巧

- 动态线条的引导:通过具有方向性的线条(如河流、道路、飘动的丝带)引导视线向画面深处延伸,能增强纵深感,例如拍摄溪流时,用蜿蜒的溪流线条从前景延伸至背景,观者的视线会跟随线条“进入”画面深处。

- 重叠与遮挡:当物体A部分遮挡物体B时,A会被视为“更靠近观者”,例如绘制人物站在建筑前,人物的身体遮挡了建筑的一部分,这种自然的重叠关系能立刻建立前后层次,无需复杂透视也能体现立体感。

不同场景下的立体感应用参考

| 场景类型 | 核心技巧 | 示例 |

|---|---|---|

| 风景画/摄影 | 空气透视+前景中景背景分割+冷暖对比 | 近处暖色花田+中景绿色树林+远处冷色山脉,远处山脉虚化、纯度降低 |

| 静物素描/绘画 | 三大面五大调+硬光塑造+虚实对比 | 陶瓷静物用硬光刻画高光与投影,近处水果清晰,远处水果模糊 |

| 数字插画/3D渲染 | 透视法则+统一光源+细节层次 | 角色设计中,前景服装纹理清晰,背景建筑虚化,光源统一为左上侧,冷暖色区分前景后景 |

相关问答FAQs

Q1:为什么有些画面透视正确,但看起来还是“平”?

A:透视正确仅是立体感的基础,若缺乏光影和色彩的空间层次,画面仍会显得单薄,例如一张只有线性透视的线稿,物体没有明暗交界线和色彩冷暖变化,观者无法感知“体积感”,需结合三大面五大调刻画光影,用冷暖色、纯度递减强化空间,再通过虚实对比突出主体,才能让透视“真正生效”。

Q2:新手如何快速提升画面立体感?有没有“万能公式”?

A:新手可尝试“三步法”:第一步,用“前景(清晰、暖色、高细节)+中景(中等清晰度、中性色)+背景(模糊、冷色、低细节)”分割画面层次;第二步,设定统一光源(如左上45度),为所有物体添加“亮面-灰面-暗面”三大面;第三步,用“近实远虚”原则,模糊背景边缘,减少背景细节,这套方法能快速建立基础立体感,后续再逐步细化光影过渡和色彩层次。