有效管理招聘是企业人才引进的核心环节,需从需求规划、渠道选择、流程优化到人才评估与入职融入形成系统性闭环,以下从六个关键维度展开具体操作方法,帮助企业构建高效、精准的招聘管理体系。

精准需求规划:明确“招什么”

招聘启动前,需与业务部门深度协作,拆解岗位核心需求,首先通过岗位分析明确职责边界、任职资格(含硬性条件如学历、经验,及软性素质如沟通能力、抗压性),避免因需求模糊导致候选人筛选偏差,技术岗需区分“能独立完成开发”与“能主导架构设计”的不同能力要求;管理岗则需明确“团队规模”“业务复杂度”等管理场景维度,结合企业战略规划预测人才需求,如业务扩张期需提前储备关键岗位人才,技术转型期则侧重复合型能力招聘,建议制定《岗位需求说明书》,包含岗位目标、核心任务、考核指标及晋升路径,确保业务部门与HR对招聘目标达成共识。

多元化渠道布局:解决“去哪招”

根据岗位特性匹配招聘渠道,提升触达效率,针对中高端管理岗、技术专家,优先使用猎头合作(猎头渠道占比建议不超过30%,重点岗位需签订独家协议)、行业峰会/论坛定向挖掘,或通过LinkedIn等职业社交平台精准联系候选人;通用职能岗(如行政、财务)则侧重招聘网站(如智联招聘、前程无忧)、内部推荐(设置推荐奖励机制,如入职满3个月发放推荐奖金,激励员工参与);基层操作岗可联合职业院校、劳务公司开展校企合作,或通过本地生活服务平台(如58同城、赶集网)发布信息,企业官网“招贤纳士”页面需实时更新岗位信息,并优化投递体验(如简化简历填写步骤),提升候选人初次转化率,以下是常见岗位渠道匹配建议表:

| 岗位类型 | 推荐渠道 | 优劣势说明 |

|---|---|---|

| 中高端管理岗 | 猎头合作、LinkedIn、行业人脉推荐 | 候选人质量高,但成本较高(年薪20%-30%) |

| 技术专家岗 | GitHub技术社区、垂直技术论坛、猎头 | 精准触达技术人才,需关注候选人活跃度 |

| 通用职能岗 | 招聘网站、内部推荐、官网投递 | 成本低,内部推荐留存率高(比社招高30%) |

| 基层操作岗 | 校企合作、劳务公司、本地招聘平台 | 招聘周期短,但需关注稳定性与合规性 |

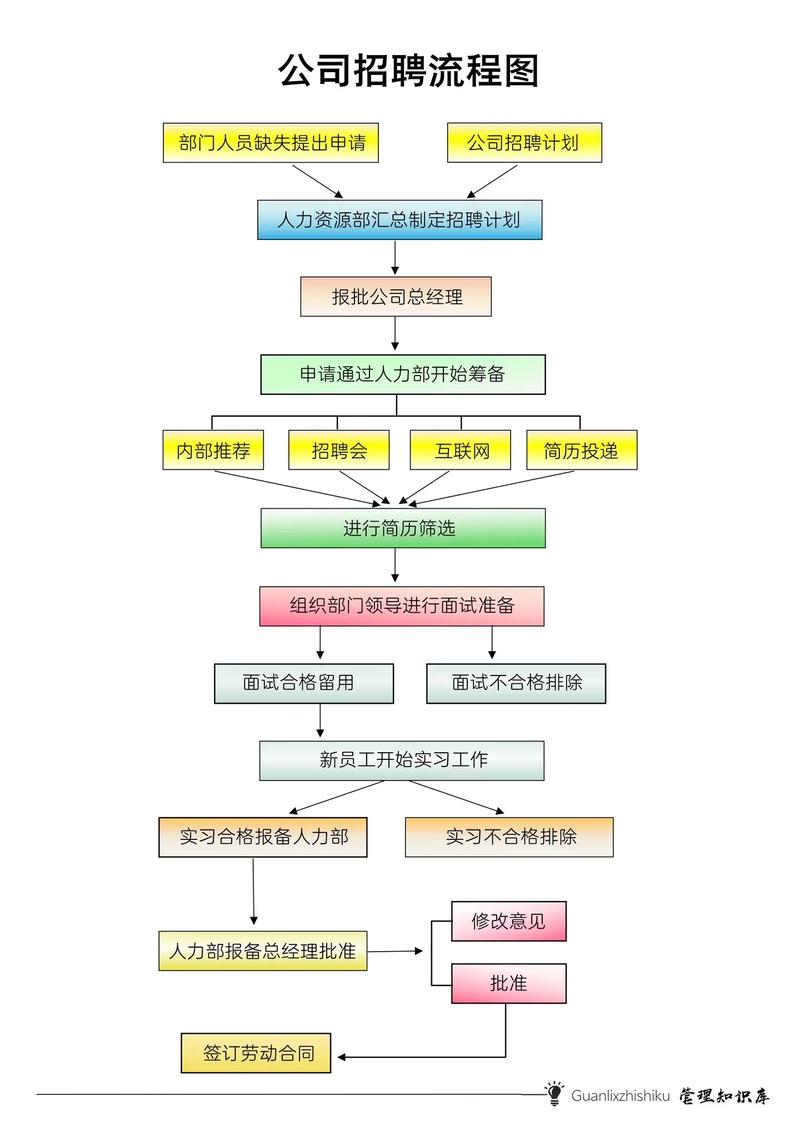

流程标准化:确保“怎么招”

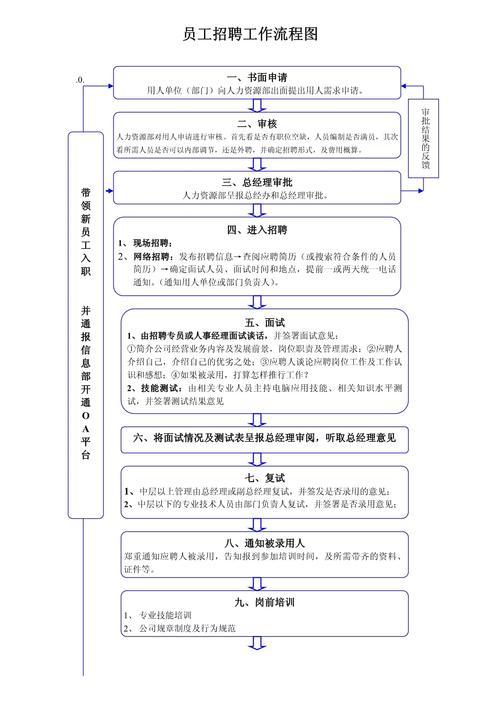

构建“初筛-专业面-复试-终试-背景调查-录用”的标准化流程,减少主观偏差,初筛阶段通过关键词匹配(如“Python”“项目管理经验”)快速过滤不达标简历,重点核查工作履历与岗位要求的重合度;专业面由业务部门负责人主导,采用“行为面试法”(如“请举例说明你曾解决的最复杂的技术问题”),结合情景模拟(如让营销岗现场策划活动方案)评估实操能力;复试侧重价值观匹配,通过HR面了解候选人的职业规划、离职动机及对企业文化的认同度;终试由高管参与,重点考察候选人的战略思维与资源整合能力,背景调查需候选人授权后开展,重点核实工作履历、业绩数据及离职原因(可通过第三方背调平台提升效率,但需确保合规性),流程中需设置每个环节的反馈时限(如初筛2个工作日内反馈、专业面3个工作日内安排复试),避免候选人等待过长导致offer流失。

人才评估科学化:实现“招对人”

结合工具与面试技巧提升评估准确性,笔试环节针对技术岗可在线编程(如牛客网)、逻辑测试,针对职能岗可做性格测试(如MBTI、DISC)判断岗位适配性;面试官需提前接受培训,掌握“STAR法则”(情境-任务-行动-结果)挖掘候选人真实经历,避免“光环效应”或“首因效应”,候选人提到“带领团队完成千万级项目”,需追问“团队规模是多少?你在其中承担的具体角色?遇到的最大阻力是什么?如何解决的?”通过细节验证能力真实性,可引入人才测评工具(如北森人才管理云平台)生成评估报告,作为面试决策的补充依据,但需注意工具的本土化适配性,避免“一刀切”。

候选人体验管理:提升“吸引力”

招聘过程是企业形象的延伸,需注重候选人体验,及时反馈(如简历筛选后24小时内发送通知,未通过者发送个性化拒绝理由,如“您的经验与本次岗位需求暂不匹配,我们会将您的简历存入人才库,未来有合适岗位优先联系”);面试安排灵活化(提供视频面试选项,减少候选人通勤成本);面试官需提前准备岗位说明书,避免随意提问(如“你结婚了吗?”“是否有生育计划”等违法问题);offer发放后附上《入职引导手册》,包含办公地点、报到材料、企业文化等内容,缓解新员工入职焦虑,数据显示,候选人体验良好的企业,其offer接受率可提升20%,且新员工入职3个月内的留存率更高。

招聘效果复盘:优化“持续招”

建立招聘数据追踪机制,定期复盘关键指标,核心指标包括:招聘周期(平均到岗时间,中高端岗建议≤45天,基层岗≤30天)、招聘成本(总费用/到岗人数,需对比行业均值)、offer接受率(≥70%为合格)、新员工3个月留存率(≥80%为达标)、渠道有效性(各渠道到岗人数占比及成本占比),通过数据定位问题:若招聘周期过长,需优化面试流程或增加渠道储备;若offer接受率低,需分析薪酬竞争力或面试体验;若留存率低,则需反思岗位需求准确性或入职培训效果,建议每月召开招聘复盘会,业务部门与HR共同制定改进方案,形成“计划-执行-检查-优化”的PDCA循环。

相关问答FAQs

Q1:如何应对紧急岗位招聘需求?

A:紧急岗位需启动“快速响应机制”:① 内部优先:通过内部竞聘、跨部门借调解决,或让业务骨干兼职过渡;② 渠道聚焦:锁定1-2个高效渠道(如猎头+内部推荐),明确岗位核心需求(非必要条件暂缓),缩短筛选标准;③ 流程简化:合并面试环节(如专业面+复试同步进行),或采用“试岗+录用”并行模式(试岗期间完成背景调查,通过后直接录用),事后需复盘紧急需求产生原因,优化岗位规划与人才储备,减少临时招聘压力。

Q2:招聘中如何避免“人岗不匹配”问题?

A:避免人岗不匹配需从三方面入手:① 需求精准化:招聘前与业务部门共同确认“冰山下”特质(如价值观、抗压能力),而非仅关注“冰山上”的技能与经验;② 评估立体化:采用“笔试+多轮面试+情景模拟+背景调查”组合工具,通过第三方背调核实候选人过往业绩,避免“夸大简历”;③ 文化适配:面试中明确告知企业价值观(如“结果导向”“客户第一”),观察候选人反应,同时提供“岗位预体验”(如让候选人参与短期项目或部门会议),直观感受工作内容与团队氛围,降低入职后因文化不适导致的离职风险。