在数字营销和网站分析领域,UV(Unique Visitor,独立访客)和PV(Page View,页面浏览量)是衡量网站流量和用户行为的核心指标,二者从不同维度反映网站的表现,结合使用可全面评估运营效果,要科学运用UV和PV进行衡量,需先明确其定义与差异,再结合具体场景分析数据背后的含义,最终通过多维度关联实现深度解读。

UV与PV的核心定义及差异

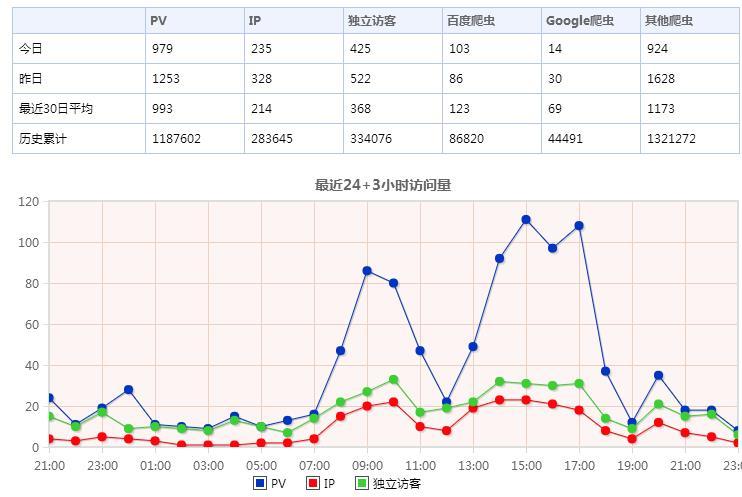

UV指在统计周期内(如一天、一周)访问网站的独立用户数量,以设备或浏览器Cookie为唯一标识,同一用户多次访问只计为1个UV,反映的是“覆盖用户规模”或“触达人数”,某日网站有1000个不同用户访问,则当日UV为1000,无论这些用户当天浏览了多少页面。

PV指统计周期内用户浏览网站页面的总次数,每次页面刷新或跳转均计为1次PV,反映的是“页面流量热度”或“用户活跃度”,某用户当天浏览了首页、产品页、文章页共5个页面,则贡献5次PV;若1000个用户平均每人浏览3个页面,则当日PV为3000。

二者的核心差异在于“用户”与“页面”的计量维度:UV衡量“多少人来了”,关注用户触达的广度;PV衡量“页面被看了多少次”,关注内容被消费的深度,某活动日UV激增但PV增长有限,可能说明大量用户仅进入页面即离开,内容吸引力不足;而PV远高于UV(如UV=1000,PV=10000),则可能意味着用户深度浏览或存在机器爬虫刷量。

UV与PV的衡量维度与应用场景

通过UV和PV的数值组合、趋势变化及关联指标,可从多个维度衡量网站效果,以下是具体应用场景及分析方法:

(一)衡量用户规模与触达效率

UV直接反映网站的“用户基础”和“触达能力”,通过对比不同时间段(如日/周/月)、不同渠道(如搜索引擎、社交媒体、广告投放)的UV数据,可评估运营策略的有效性。

- 趋势分析:若UV持续增长,说明网站吸引力提升或推广渠道效果显著;若UV突然下降,需排查是否因技术故障(如网站无法访问)、算法调整(如搜索引擎降权)或竞品冲击导致。

- 渠道对比:通过统计各渠道的UV占比,可识别高效获客渠道,搜索引擎UV占比40%,社交媒体占比30%,说明搜索引擎是核心流量来源,可加大SEO投入;若广告渠道UV转化率低,需优化落地页或定向策略。

示例:某电商网站6月UV为5万,7月通过抖音推广增至8万,其中抖音渠道UV贡献3万(占比37.5%),证明短视频营销触达效果显著。

(二)衡量用户活跃度与内容吸引力

PV反映用户对内容的“消费意愿”和“参与深度”,结合UV计算“人均浏览量(PV/UV)”,可进一步分析用户粘性:

- 人均浏览量(PV/UV):该指标越高,说明用户平均浏览的页面越多,内容吸引力或网站导航设计越好,资讯类网站PV/UV通常在5-10之间(用户深度阅读),而工具类网站可能仅1-3(用户完成目标即离开)。

- 页面级PV分析:通过统计具体页面的PV,可识别“热门内容”与“冷门页面”,某博客首页PV占比30%,产品介绍页占比50%,说明产品内容更受关注;若“关于我们”类页面PV极低,需考虑优化展示位置或内容形式。

示例平台UV=2万,PV=20万,人均浏览量10,远高于行业平均(5),说明用户深度阅读意愿强,适合通过会员体系或付费内容提升变现效率。

(三)衡量流量质量与用户行为健康度

UV和PV的“匹配度”可反映流量质量:若PV增长远快于UV(如UV增长10%,PV增长50%),需警惕“刷量”或“异常访问”(如爬虫批量抓取);若UV稳定但PV下降,可能因用户停留时间缩短、页面加载速度变慢或内容更新频率降低导致。

结合“跳出率”(仅浏览1个页面的访客占比)和“平均访问时长”可综合判断用户行为健康度。

- UV=1000,PV=3000,跳出率=60%,平均访问时长=2分钟:说明用户有初步浏览意愿,但内容或导航未满足需求,需优化页面首屏设计和内容相关性。

- UV=1000,PV=10000,跳出率=20%,平均访问时长=15分钟:用户深度参与度高,适合推荐相关内容或引导转化(如注册、下单)。

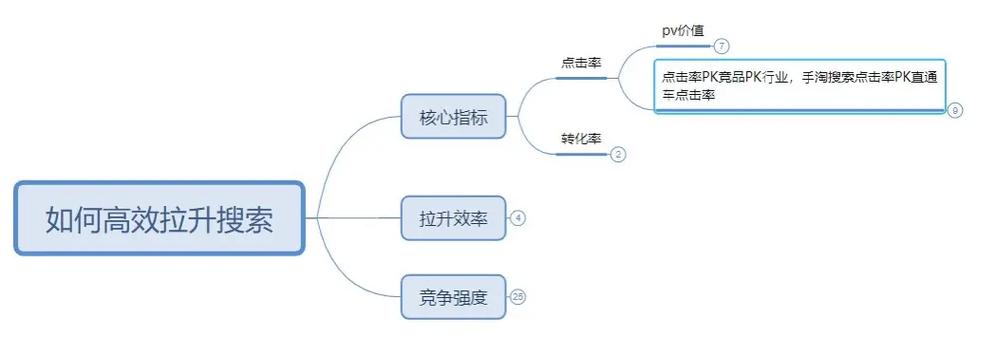

(四)衡量转化效果与商业价值

UV和PV需与转化指标(如注册量、下单量、销售额)结合,才能体现商业价值。

- UV转化率=(转化用户数/UV)×100%,反映“触达用户的转化效率”,若某渠道UV=1000,转化用户=50,转化率5%,高于其他渠道(平均2%),说明该渠道用户质量更高,可优先投放。

- PV价值=(销售额/PV)×100%,反映“每千次浏览产生的收益”,若PV=10000,销售额=5000,则PV价值0.5元,若通过优化产品详情页使PV价值提升至0.8元,同等流量下销售额可增长60%。

UV与PV的异常识别与优化方向

在衡量过程中,需警惕数据异常并针对性优化:

| 异常场景 | 可能原因 | 优化方向 |

|---|---|---|

| UV激增但PV增长缓慢 | 大量低质量流量(如广告误点击) | 优化渠道定向,过滤无效流量 |

| PV远高于UV(PV/UV>20) | 机器爬虫刷量、页面自动刷新 | 加入反爬虫机制,优化页面逻辑 |

| UV稳定但PV持续下降 | 内容更新频率降低、页面加载慢 | 产出,优化技术性能 |

| 单页PV占比过高(如>50%) | 导航混乱,用户无法找到目标页面 | 优化网站结构,增加内链引导 |

相关问答FAQs

Q1:UV和PV哪个指标更重要?如何平衡看待?

A1:UV和PV无绝对优劣,需结合业务场景平衡看待,若目标是扩大用户规模(如新品冷启动、品牌曝光),UV更重要,反映触达人数;若目标是提升用户粘性或内容消费(如资讯平台、社区论坛),PV和人均浏览量更能体现用户参与度,实际分析中需二者结合:例如UV增长但PV下降,说明用户“来了没留下”,需优化内容;PV增长但UV停滞,说明老用户活跃度高,但新用户增长乏力,需拓展获客渠道。

Q2:如何区分UV中的真实用户与机器流量?

A2:可通过以下方法过滤机器流量,确保UV数据准确性:①引入“活跃访问”标准(如停留时间≥30秒、点击行为≥1次),排除爬虫快速抓取;②分析用户行为特征,如IP集中度(同一IP短时间内大量访问)、设备类型(非主流浏览器或设备)、访问路径(无规律跳转)等,识别异常流量;③借助第三方工具(如Google Analytics、百度统计)的“反机器人”功能,自动过滤已知爬虫和脚本访问,定期清理Cookie和IP数据,可进一步保证UV的真实性。