高校招聘neimu往往涉及一些不为人知的内幕信息,这些信息可能直接影响求职者的应聘策略和成功率,从流程上看,部分高校在招聘时存在“内部推荐”的潜规则,尤其是行政岗或科研辅助岗位,有时会优先考虑本校教职工亲属或合作单位的熟荐人选,这类岗位的招聘公告可能只是流程上的形式,实际录用结果早已内定,科研岗招聘中,“圈子文化”也较为常见,导师或实验室负责人倾向于选择与自己研究方向一致、或在学术会议上有过交流的“熟人”,甚至有些岗位的招聘条件会被量身定制,例如要求发表特定期刊论文、参与过某类国家级课题等,这些条件看似合理,实则排除了大部分外部竞争者。

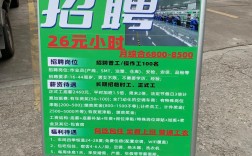

招聘信息的透明度也值得关注,部分高校在发布招聘公告时,会模糊岗位的具体职责或实际工作地点,例如将“行政兼后勤岗”包装成“综合管理岗”,导致入职后发现工作内容与预期严重不符,笔试和面试环节的评分标准有时不够客观,面试官的主观印象占比过高,尤其是非结构化面试中,候选人的毕业院校、籍贯、甚至外貌都可能成为影响评分的因素,有些高校还存在“编外岗转编内”的隐性承诺,以事业编为诱饵吸引求职者,但实际入职后却发现编外与编内在薪酬、福利、晋升上存在巨大差距,且转编机会渺茫。

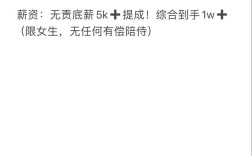

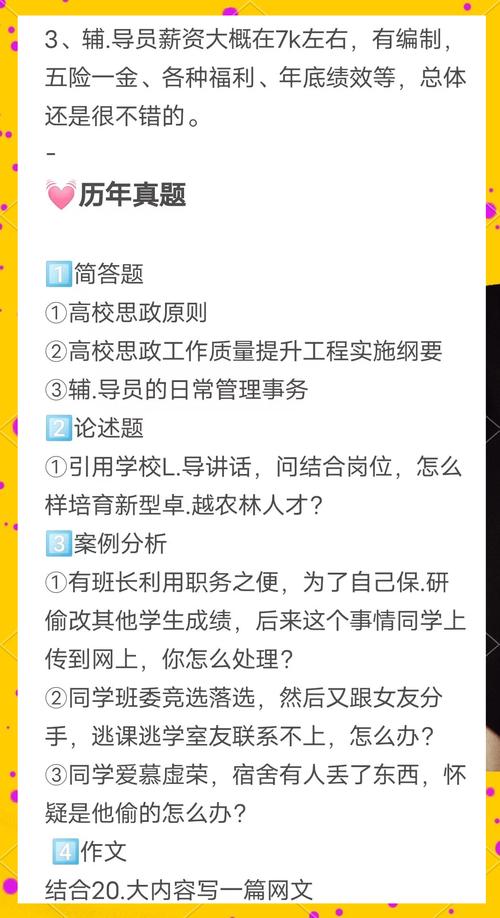

薪酬福利方面,“明薪暗补”现象较为普遍,招聘公告中标注的工资可能只是基本工资,绩效津贴、科研奖励、住房补贴等需“面议”的部分往往占实际收入的大头,而这类补贴的发放标准通常不公开,存在较大的随意性,职称评定机制也缺乏透明度,部分高校对新入职人员的职称评定设置隐形门槛,例如要求“海外经历”“国家级项目主持经验”等,导致应届博士入职后长期停留在讲师岗位,影响职业发展。

针对这些内幕信息,求职者需提前做好调研,例如通过高校内部论坛、往届毕业生或行业人士了解目标岗位的真实情况,在面试时通过侧面提问确认岗位细节,关注招聘流程的合规性,若发现岗位条件过于针对性或评分标准不透明,可谨慎评估应聘价值,以下为高校招聘常见内幕现象及应对建议的简要总结:

| 内幕现象 | 具体表现 | 应对建议 |

|---|---|---|

| 内部推荐优先 | 行政岗、科研辅助岗倾向录用教职工亲属或熟荐人选 | 拓展行业人脉,争取内部推荐机会;同时提升自身竞争力,降低对单一渠道的依赖 |

| 岗位条件量身定制 | 要求特定论文、课题经历,排除外部竞争者 | 深入研究目标高校研究方向,提前积累匹配成果;关注交叉学科岗位,拓宽选择范围 |

| 薪酬信息不透明 | 基本工资低,绩效、补贴需面议,实际收入差距大 | 通过多渠道了解真实薪酬结构,明确薪资构成,避免入职后产生落差 |

| 编外岗虚假宣传 | 以事业编为诱饵,实际为合同制,且转编机会渺小 | 确认岗位性质(编制/非编制),要求明确写入合同,了解转编政策及历史案例 |

相关问答FAQs

Q1:如何判断高校招聘岗位是否存在“内定”情况?

A:可通过以下信号初步判断:一是岗位要求过于具体且与高校公开的研究方向关联度低,例如某文科高校要求“精通某领域实验技术”;二是招聘流程异常,如笔试后迟迟不通知面试,或面试环节未涉及专业问题;三是通过高校内部渠道(如学生、教职工)打听是否有“内定人选”,若存在上述情况,建议谨慎投入时间,优先选择流程透明的高校。

Q2:高校招聘中“非全日制研究生”会受到歧视吗?

A:部分高校在科研岗招聘中确实存在对全日制学历的隐性偏好,尤其是要求“全日制博士”的岗位,非全日制学历可能在简历筛选阶段被过滤,但行政岗、教学辅助岗对学历形式要求相对宽松,更看重实际工作能力,建议应聘者仔细阅读岗位备注,若未明确要求“全日制”,可大胆投递;通过考取相关职业证书、积累项目经验弥补学历形式的不足。