要巧记加法各部分的关系,首先需要明确加法算式中的核心组成部分:加数、加数和和,在加法算式“a + b = c”中,a和b被称为加数,c是和,即两个加数相加的结果,理解这三者之间的关系是掌握加法运算的基础,而通过逻辑拆解、生活联想、符号记忆和趣味练习等方法,可以更高效地记住这些关系并灵活运用。

理解加法各部分的基本定义与逻辑关系

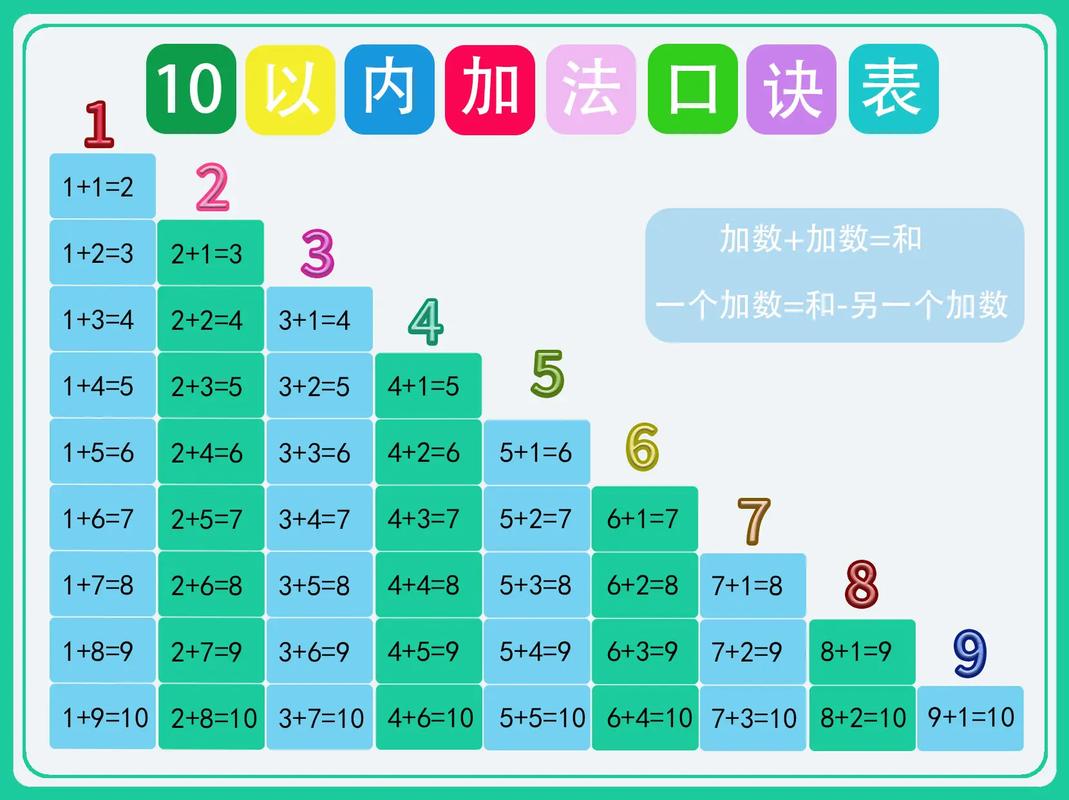

加法的本质是“合并”或“增加”,即把两个或多个数量合在一起,得到一个新的总量,在这个合并过程中,参与合并的个体数量是“加数”,合并后的总量是“和”,在“3 + 2 = 5”中,3和2是合并的初始数量(加数),5是合并后的结果(和),这一逻辑关系可以通过“整体与部分”的视角强化:和是整体,加数是部分,整体等于部分之和,这种整体与部分的思维模式是理解加法关系的核心,也是后续学习减法(整体减去部分等于另一部分)的基础。

符号化记忆:用公式与关系图强化认知

将加法各部分的关系用符号和公式固定下来,有助于形成条件反射式的记忆,核心公式包括:

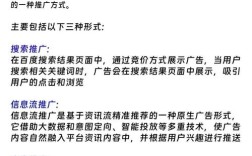

- 和 = 加数 + 加数(如:c = a + b)

- 加数 = 和 - 另一个加数(如:a = c - b;b = c - a)

这两个公式揭示了加法各部分的等价关系:已知两个加数可求和,已知和与一个加数可求另一个加数,为了直观记忆,可以绘制“加法关系三角图”:将“和”放在三角形的顶部,两个“加数”放在底部两侧,通过图形的位置关系直观体现“和是加数的总和,加数是和的组成部分”。

和(c)

/ \

加数(a) 加数(b) 这种图形化记忆方式符合视觉认知规律,能快速建立“和在上,加数在下”的空间关联。

生活化联想:从具体场景中抽象关系

将抽象的加法关系与生活中的具体场景结合,能显著提升记忆效果。

- 购物场景:妈妈买了3个苹果(加数a),爸爸买了2个苹果(加数b),全家一共有5个苹果(和c),通过“合并购物篮”的生活经验,理解“3+2=5”中加数与和的关系。

- 分物场景:小明有5颗糖(和c),分给小红2颗(加数b),自己剩下3颗(加数a),通过“从整体中分出部分”的逆向思维,理解“5-2=3”即“加数=和-另一个加数”。

- 时间场景:上午上了4节课(加数a),下午上了3节课(加数b),一天一共上了7节课(和c),用“时间累加”的日常经验强化加数合并为和的逻辑。

生活化联想的关键是找到与数字相关的具体事物,让抽象的算式与感官体验结合,形成“情景记忆”。

拆解与重组:通过逆运算深化理解

加法与减法互为逆运算,通过“加法-减法”的对比练习,可以深化对各部分关系的记忆。

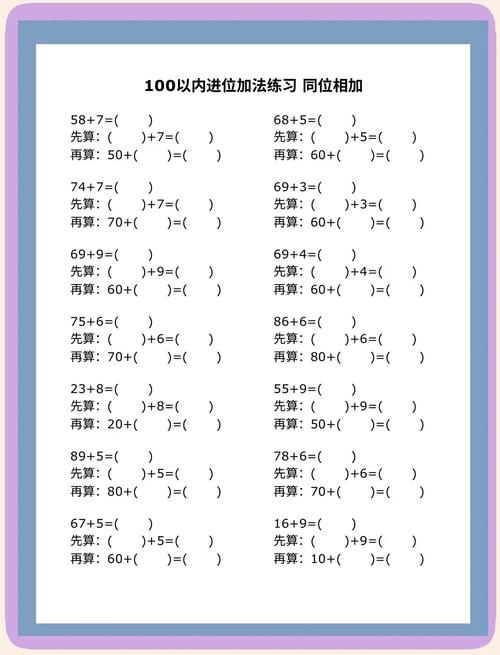

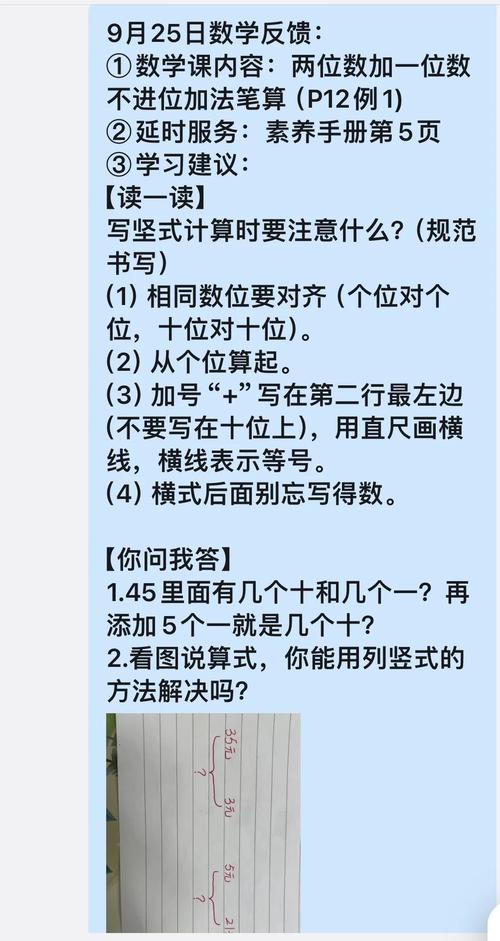

- 正向练习:已知加数3和2,求和(3+2=5);

- 逆向练习:已知和5与加数3,求另一个加数(5-3=2);

- 验证练习:将求得的加数2与已知加数3相加,看是否等于和(2+3=5,验证正确)。

这种“正向计算-逆向推导-验证结果”的闭环训练,能帮助理解“加数与和的相互依存关系”,尤其当遇到“求未知加数”的问题时(如“x + 4 = 7”),通过逆运算转化为“x = 7 - 4”,能快速掌握解题逻辑。

趣味记忆法:口诀、故事与游戏

- 口诀记忆:编写朗朗上口的口诀,如“加数加数等于和,和减加数得另一加数,加法家庭三兄弟,关系紧密不分离”,通过押韵口诀简化记忆要点。

- 故事串联:编拟小故事将加数拟人化,如“加数小A和加数小B是好朋友,它们握手后变成了和宝宝;如果和宝宝要找其中一个好朋友,就用总数减去另一个好朋友”,故事化的表达能激发兴趣,强化记忆。

- 游戏互动:通过“扑克牌凑数游戏”(两人各抽一张牌,求和)、“数字接龙”(前一个和作为下一个加数)等方式,在游戏中反复练习加数与和的转换,巩固关系认知。

系统化梳理关系

为了更清晰地呈现加法各部分的关系,可通过表格进行对比和总结:

| 运算类型 | 已知条件 | 求解目标 | 核心公式 | 举例 |

|---|---|---|---|---|

| 求和 | 两个加数(a, b) | 和(c) | c = a + b | 4 + 5 = 9 |

| 求加数(已知一个) | 和(c)、一个加数(a或b) | 另一个加数 | a = c - b 或 b = c - a | 10 - 3 = 7(即7 + 3 = 10) |

通过表格对比,可以直观看出“求和”与“求加数”的区别,明确不同条件下的解题思路。

误区提醒:易混淆点辨析

在记忆加法关系时,需注意以下易混淆点:

- 加数与和的顺序:加法算式中加数的位置可以交换(a + b = b + a),但和始终是结果,不能与加数混淆,3 + 2 = 5”中,5是和,不是加数。

- “0”的特殊性:任何数与0相加,和仍是原数(a + 0 = a),此时0是一个特殊的加数,不影响和的大小。

- 多个加数的处理:当加数超过两个时(如a + b + c = d),和仍然是所有加数的总和,求其中一个加数时需用和减去其他加数的和(如a = d - b - c)。

相关问答FAQs

Q1:孩子总是混淆“加数”和“和”,有什么具体方法可以帮助区分?

A:可以通过“实物操作+角色扮演”的方式区分,用积木代表数字:让孩子手拿3块积木(加数a)和2块积木(加数b),将两堆积木合并成一堆,数一共有5块(和c),并强调“合并后的大堆是和,分开的小堆是加数”,编一句口诀:“加数分开站,和是合家欢”,通过“分开”与“合家”的对比强化位置关系。

Q2:如何让孩子理解“加数=和-另一个加数”这一逆运算关系?

A:用“逆向故事法”引导。“妈妈买了一盒糖果(和c),小红吃了3颗(已知加数a),还剩7颗(未知加数b),问这盒糖果原来有多少颗?”引导孩子列出“3 + b = c”,再转化为“b = c - 3”,通过“从总数中去掉已知部分,求剩余部分”的生活实例,让孩子明白减法是加法的逆运算,从而理解加数与和的相互推导关系。