线下开发客户端是一个系统性工程,涉及需求分析、技术选型、环境搭建、编码实现、测试优化等多个环节,需要团队协作与规范流程支撑,以下从关键步骤、核心要点及注意事项展开详细说明。

需求分析与产品设计

线下开发的首要任务是明确客户端的核心目标与用户需求,产品经理需通过用户调研、竞品分析、业务方访谈等方式,梳理功能清单(如用户登录、数据展示、交互操作等),并输出PRD(产品需求文档),明确功能逻辑、界面原型、交互流程及非功能性需求(如性能、安全、兼容性)。

设计阶段,UI/UX设计师需根据PRD绘制高保真原型图,定义视觉风格、色彩规范、组件库(如按钮、输入框、导航栏等),并标注尺寸、间距、动效参数,确保开发与设计的一致性,此阶段需与业务方、开发团队反复评审,避免需求歧义。

技术选型与环境搭建

技术栈选择

客户端开发需根据目标平台(iOS、Android、Windows、macOS等)、业务复杂度、团队技术储备选择合适的技术栈:

- 原生开发:iOS通常采用Swift/Objective-C+Xcode;Android采用Kotlin/Java+Android Studio;Windows采用C#/.NET+WPF或C++/Qt;macOS采用Swift+Xcode,优势是性能高、能调用系统底层API,但需针对不同平台分别开发。

- 跨平台开发:如Flutter(Dart语言,高保真渲染)、React Native(JavaScript/React,原生组件映射)、UniApp(Vue语法,多端编译),优势是代码复用率高,可减少开发成本,但可能存在性能损耗或平台适配问题。

- 混合开发:如Cordova/WebView,通过WebView嵌入H5页面,适合功能简单、迭代频繁的轻量级客户端。

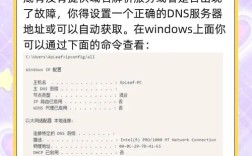

开发环境配置

- 工具安装:根据平台安装对应IDE(如Xcode、Android Studio、Visual Studio)、SDK(如Android SDK、iOS SDK)、构建工具(如Gradle、CMake)。

- 依赖管理:配置包管理工具(如iOS的CocoaPods、Android的Maven、Flutter的Pub),管理第三方库(网络请求如Retrofit/OkHttp,图片加载如Glide/Picasso,状态管理如Provider/Bloc等)。

- 版本控制:搭建Git仓库(本地或如GitLab、GitHub、Gitee等平台),规范分支管理(如主分支master、开发分支develop、功能分支feature/xxx),提交信息需清晰,便于团队协作与问题追溯。

编码实现与模块化开发

架构设计

合理的架构是客户端可维护性的基础,常用架构模式包括:

- MVC(Model-View-Controller):模型(数据层)、视图(UI层)、控制器(逻辑控制层),适合简单项目,但控制器易臃肿。

- MVP(Model-View-Presenter):通过Presenter隔离View与Model逻辑,解决MVC中控制器职责过重问题。

- MVVM(Model-View-ViewModel):ViewModel绑定View与数据,通过数据驱动UI更新,适合复杂交互(如Jetpack Compose、Flutter的状态管理)。

- 模块化/组件化:将客户端拆分为基础模块(网络、工具、缓存)、业务模块(登录、首页、个人中心),模块间通过接口通信,降低耦合度,便于独立开发与测试。

编码规范

制定统一的编码规范(如命名规则、注释要求、代码格式),可使用工具(如ESLint、Prettier、SwiftLint)自动检查。

- 变量/函数名需语义化(如

getUserInfo()而非get()); - 关键逻辑需添加注释(如算法流程、复杂业务判断);

- 避免硬编码,将配置项(如URL、API Key)抽离至配置文件。

核心功能开发

按模块优先级逐步开发,优先实现核心流程(如用户注册-登录-数据展示),再扩展辅助功能(如消息推送、设置),开发过程中需注重代码复用,将通用功能(如网络请求、图片压缩、本地存储)封装为工具类或基础组件。

本地测试与调试

单元测试

针对核心逻辑(如数据解析、算法计算、工具类方法)编写单元测试,使用框架(如JUnit(Android)、 XCTest(iOS)、pytest(Python))验证代码正确性,确保模块功能独立可靠。

集成测试

测试模块间接口调用是否正常,如登录模块调用网络请求模块获取用户数据,数据模块正确返回后更新UI模块,需模拟真实场景(如网络异常、数据为空),验证容错机制。

UI测试

通过真机或模拟器检查界面布局、交互效果是否符合设计稿,重点关注:

- 控件显示是否完整(如长文本截断、图片变形);

- 交互逻辑是否正确(如点击事件响应、页面跳转传值);

- 兼容性测试(不同分辨率、系统版本、设备型号,如iOS的13-17版本、Android的8.0-13版本)。

性能测试

使用工具(如Android Profiler、Xcode Instruments、Flutter DevTools)检测内存泄漏、CPU占用、启动时间、渲染流畅度等,优化卡顿、耗电问题。

- 避免在主线程执行耗时操作(如网络请求、数据库读写);

- 图片加载使用缓存机制(如Glide的磁盘缓存);

- 减少不必要的视图层级,优化布局性能(如使用ConstraintLayout替代RelativeLayout)。

打包与版本管理

签名配置

客户端发布需安装数字证书(签名)进行身份验证,确保包来源可信,不同平台签名要求不同:

- Android:生成JKS或Keystore文件,配置包名、版本号(

versionCode、versionName),在build.gradle中指定签名信息; - iOS:通过Apple Developer账号生成Provisioning Profile和Certificate,在Xcode中配置Team和Bundle Identifier。

构建打包

使用IDE或命令行工具(如Gradle、Fastlane)打包生成安装包(Android的APK/AAB、iOS的IPA),打包时需区分版本类型:

- Debug版:带调试信息,用于本地测试;

- Release版:无调试信息,用于发布或测试。

版本管理

采用语义化版本号(如主版本号.次版本号.修订号,1.0.0),通过Git标签(如v1.0.0)标记版本,便于回溯与升级,同时建立版本变更日志(Changelog),记录新功能、优化项、Bug修复内容。

协作与文档管理

线下开发需高效的团队协作:

- 沟通机制:每日站会同步进度、问题与计划,使用项目管理工具(如Jira、Trello、飞书)跟踪任务状态;

- 文档沉淀:编写技术文档(如架构设计文档、接口文档、部署文档),新人可通过文档快速熟悉项目;

- 代码审查(Code Review):通过Git的Merge Request或Pull Request机制,让团队成员审查代码,确保代码质量与规范统一。

常见问题与注意事项

- 需求变更频繁:需建立变更控制流程,评估变更对开发进度、成本的影响,经产品、开发、测试共同确认后再实施,避免无序修改导致项目延期。

- 跨平台适配复杂:不同平台的系统特性、交互习惯差异较大(如Android的返回键与iOS的手势返回),需针对平台特性做差异化开发,而非简单复用代码。

- 安全风险:客户端需防范数据泄露(如用户信息加密存储)、接口安全(如HTTPS、签名验证)、反编译(如代码混淆、加壳),定期进行安全审计。

相关问答FAQs

Q1: 线下开发客户端时,如何保证多端(iOS/Android)功能一致性?

A1: 保证多端功能一致性需从以下方面入手:① 统一需求与设计:通过PRD和设计稿明确功能逻辑与交互细节,避免理解偏差;② 共享业务逻辑:对于核心业务(如登录、支付),可提取为公共模块(如通过Flutter跨平台框架或后端API统一处理);③ 自动化测试:编写多端UI自动化测试用例(如使用Appium),对比界面元素与交互行为是否一致;④ 建立验收标准:制定功能核对清单,每完成一个功能后,多端同步测试验证。

Q2: 客户端开发中,如何有效避免内存泄漏问题?

A2: 避免内存泄漏需注意:① 生命周期管理:确保Activity/Fragment销毁时取消订阅(如RxJava的Disposable)、移除监听器(如BroadcastReceiver、View.OnAttachStateChangeListener);② 资源释放:及时关闭文件流、数据库连接、网络请求等资源,使用try-finally或try-with-resources(Java/Kotlin)确保释放;③ 避免静态变量持有Context:静态变量生命周期长,若持有Activity/Fragment的Context,会导致Context无法回收,可改用Application Context;④ 使用内存分析工具:通过Android Profiler、Xcode Memory Graph、LeakCanary等工具检测内存泄漏,定位问题并修复。