要成为微博热评区的“常驻嘉宾”,并非单纯靠运气或“抖机灵”,而是需要结合内容洞察、表达技巧、平台逻辑和用户心理的综合能力,以下是具体的方法论,从定位、内容、互动到细节拆解,帮你系统掌握“如何做微博热评”。

明确热评的底层逻辑:用户为什么点赞热评?

热评的本质是“精准戳中用户情绪或需求”,让读者产生“这就是我想说的”“太真实了”“有道理”的共鸣,首先要理解用户刷评论时的心理:

- 寻求认同:希望自己的观点被看见、被支持;

- 获取信息:想通过评论补充原文未提及的细节或背景;

- 情绪宣泄:对事件有强烈情绪(愤怒、感动、搞笑),需要出口;

- 价值延伸:期待评论提供新视角、新知识或实用建议。

抓住这四点,热评就有了“靶心”。

精准定位:找到你的“热评人设”

热评区的“记忆点”往往来自独特的风格,先明确你想扮演的角色,避免同质化竞争,常见人设及特点如下:

| 人设类型 | 核心特点 | 适用场景举例 |

|---|---|---|

| 幽默段子手 | 用反转、谐音、夸张等手法制造笑点,自带“段子感” | 社会新闻、明星八卦、生活趣事(如“建议全国推广这个解决方案,我第一个报名交学费”) |

| 深度分析师 | 从逻辑、数据、行业角度拆解事件,提供专业见解 | 政策解读、科技新闻、社会热点(如“从经济学角度看,这件事背后有三个深层原因”) |

| 共情共鸣者 | 捕捉细节情感,用个人经历或集体记忆引发共鸣,温暖或犀利 | 感人故事、民生话题、情感类内容(如“看到‘凌晨加班’突然想起去年自己生病的夜晚”) |

| 实用干货型 | 给出具体方法、避坑指南、资源链接,解决用户实际问题 | 生活技巧、消费测评、经验分享(如“亲测有效!这个方法能帮你节省30%通勤时间”) |

| 反套路杠精 | 用理性质疑打破信息茧房,指出事件矛盾点或逻辑漏洞(需避免抬杠) | 、谣言澄清、争议事件(如“原文说‘100%有效’,但样本量只有10人,可信吗?”) |

建议:初期可尝试2-3种人设,结合自身优势(如专业背景、生活经历)固定风格,让用户形成“看XX话题就找你的”的认知。

内容创作:从“跟评”到“热评”的进阶技巧

抓住“黄金3秒”:开头必须炸裂

评论区信息流极快,前10个字决定用户是否停留,避免平铺直叙,用“钩子”抓住注意力:

- 反问式:“谁懂啊?看到这个标题我直接破防……”(引发好奇);

- 结论式:“直接说结论:这件事的本质是资源分配不均。”(建立权威感);

- 场景式:“刚经历过类似的事,必须说两句!”(拉近距离)。

内容要有“信息增量”:要么新,要么深

热评不能重复原文观点,必须提供额外价值:

- 补充细节:原文提到“某明星捐款”,可补充“据粉丝爆料,他去年私下资助了10个山区孩子,这次是公开捐款的一部分”;

- 逆向思考:大家都夸“方案完美”,可指出“但忽略了一个问题:执行成本过高,中小企业可能无法承担”;

- 跨界关联:用其他领域逻辑解读事件(如“用物理学中的‘熵增定律’看这件事,会发现……”)。

情绪浓度要“刚刚好”:过犹不及

- 避免过度煽情:如“我哭了整整一夜,大家不要学我”易显得矫情;

- 避免冷冰冰说教:如“从法律角度讲,这是违法的”缺乏温度,可改为“虽然法律有规定,但现实中很多人可能不知道这点,提醒大家注意”。

善用“梗”和“流行语”:但要自然不硬拗

结合当下热梗能快速拉近距离,但需与内容强相关。

- 事件涉及“拖延症”,可说:“这说的不就是我吗?deadline是第一生产力,主打一个‘临阵磨枪,不快也光’”;

- 避免为了玩梗而玩梗,如严肃新闻中用“绝绝子”会显得不合时宜。

互动与曝光:让热评“被更多人看见”

抢占“黄金评论位”:发布时间很关键

微博评论按“时间+热度”排序,最佳发布时段是:

- 发布后30分钟内:此时评论量少,容易置顶;

- 热点事件发酵期(2-6小时):用户讨论度高,优质评论易被顶起;

- 睡前(21:00-23:00)和通勤早高峰(7:00-9:00):用户刷评论高峰,互动量高。

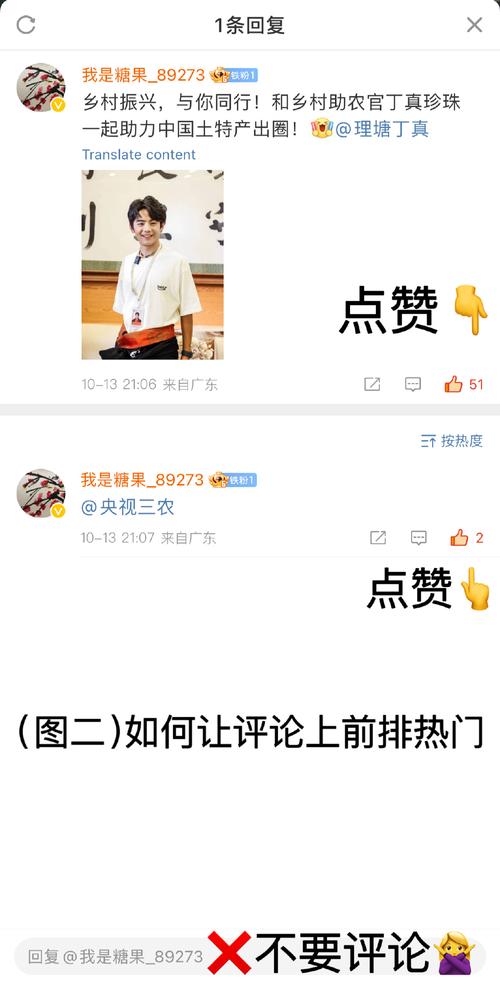

主动“蹭热度”:关联高话题或用户

- 在评论中@微博账号运营方、事件当事人或相关大V(如“@微博小秘书 建议增加这个功能”),可能被翻牌;

- 带热门话题标签(如#职场吐槽 #生活感悟),增加曝光。

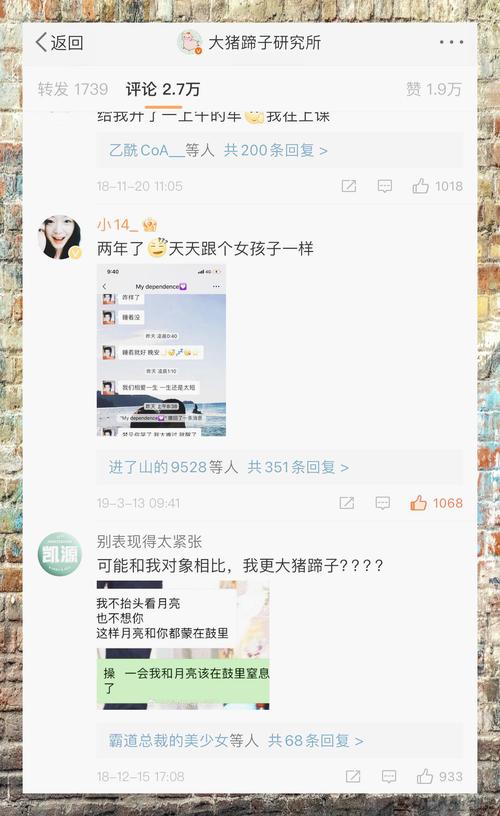

引导“二次互动”:让评论“活”起来

热评不仅是“输出”,更是“对话”,可通过提问、投票等方式引发用户回复:

- “有没有遇到过类似情况?评论区聊聊”;

- “你们觉得A方案和B方案哪个更可行?投个票”;

- 回复其他评论:“说得对!补充一点……”(形成评论链,提升权重)。

利用“多账号矩阵”:小号辅助顶热评

用小号给自己主评点赞、回复(如“太同意了!就是这个道理”),能提升评论热度,但需注意频率,避免被系统判定为“刷量”。

避坑指南:这些行为会“劝退”热评

- 避免敏感词和违规内容:政治敏感、人身攻击、谣言传播等会被删除,甚至封号;

- 拒绝“复制粘贴”:搬运他人热评会被用户反感,且平台限流;

- 不要“杠精式抬杠”:理性质疑可以,但故意抬杠、引战会被拉黑;

- 控制“广告植入”:偶尔分享相关资源可以,但频繁广告会失去用户信任。

相关问答FAQs

Q1:没有专业知识,做不了“深度分析师”,还能做热评吗?

当然可以!热评不只有“深度”一条路,普通人可以从“共情”和“幽默”入手,比如生活类内容,分享自己的真实经历(“看到这个场景想起我第一次租房,被黑中介坑了5000块,太真实了”);或用细节观察引发共鸣(“老板说‘这个方案不着急’,潜台词是‘明天早上就要’”),关键是“真实”和“接地气”,用户更愿意相信身边人的视角。

Q2:热评被点赞后,如何保持热度,避免“昙花一现”?

被点赞后,核心是“延长互动生命周期”:

- 及时回复:用户评论后1小时内回复,形成对话闭环;

- 补充信息:在评论区追加“刚刚想到的另一个点”“根据最新进展,其实还有……”;

- 引导转发实用,可说“觉得有用可以转发给朋友,避免踩坑”;

- 持续关注:事件后续进展时,在原评论下更新动态(如“最新消息:涉事公司已回应,会退款,大家记得保留凭证”),让评论成为“动态信息源”。