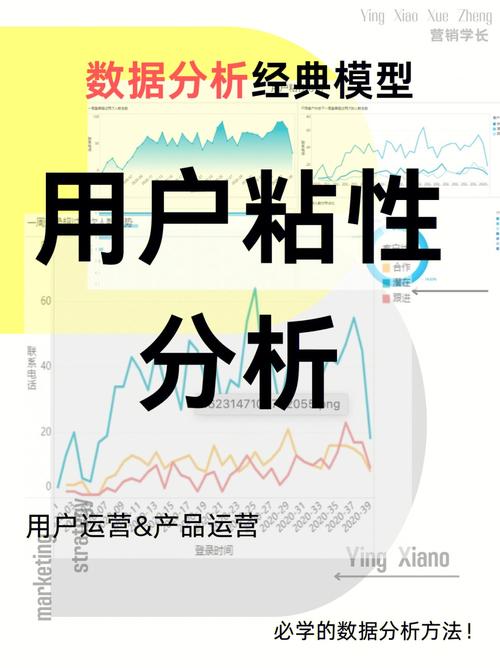

设计在提高用户粘性方面扮演着至关重要的角色,它通过优化用户体验、建立情感连接、满足核心需求等方式,让用户从“被动使用”转变为“主动依赖”,具体而言,设计可以通过以下几个维度深度提升用户粘性,形成可持续的用户留存闭环。

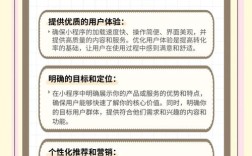

以用户为中心的体验设计是粘性的基础,用户粘性的本质是用户对产品价值的持续认可,而设计直接决定了用户能否高效、顺畅地获取价值,在功能层面,设计需通过简化操作流程、降低学习成本来减少用户流失,将复杂任务拆解为分步骤引导,用视觉层次突出核心功能,或通过智能预判减少用户重复操作,在交互层面,符合用户心智模型的交互逻辑(如符合直觉的滑动、点击反馈)能降低认知负荷,让用户在无意识中完成操作,从而提升使用愉悦感,移动端应用的“左滑删除”“下拉刷新”等通用交互模式,就是基于用户习惯的设计优化,减少了用户的学习成本,加载动画、进度条等细节设计能有效缓解用户等待焦虑,避免因等待时间过长导致的流失,当用户在使用过程中感受到“省心、顺手”时,粘性便会自然形成。

情感化设计能建立深层用户连接,用户粘性不仅来自功能满足,更来自情感共鸣,情感化设计通过色彩、动效、文案、故事性元素等传递温度,让产品从“工具”变为“伙伴”,在健身类应用中,当用户完成目标时,设计一个庆祝动画或鼓励性文案,能激发用户的成就感;在社交类应用中,个性化的表情包、节日主题皮肤等,能增强用户的情感投入,色彩心理学在情感化设计中尤为关键,暖色调(如橙色、黄色)传递活力与亲切感,适合生活服务类应用;冷色调(如蓝色、绿色)则带来专业与信任感,更适合金融、工具类产品,动效的运用也需克制且精准,例如页面切换时的平滑过渡、操作反馈的微动效,能在不干扰用户的前提下提升交互的“质感”,让用户感受到产品的“用心”,当用户对产品产生情感依赖时,即使出现同类竞品,也不易轻易离开。

第三,个性化与定制化设计满足差异化需求,在信息过载的时代,“千人一面”的产品难以留住用户,而个性化设计通过精准匹配用户偏好,让用户感受到“被重视”,在内容层面,推荐算法的视觉呈现(如“猜你喜欢”“为你推荐”)依赖设计来优化信息布局,通过卡片式设计、标签分类等方式,让用户快速找到感兴趣的内容,短视频平台通过无限下滑的沉浸式设计,结合用户行为数据持续优化推荐内容,使用户沉浸在“刷不完的优质信息”中,形成习惯性使用,在功能层面,提供自定义选项(如桌面主题、模块排序、快捷入口设置)能增强用户对产品的掌控感,新闻类应用允许用户关注感兴趣的领域标签,优先展示相关内容;办公类应用支持自定义工作台布局,满足不同场景下的使用需求,当产品能像“私人管家”一样懂用户时,粘性便会从“被动留存”升级为“主动依赖”。

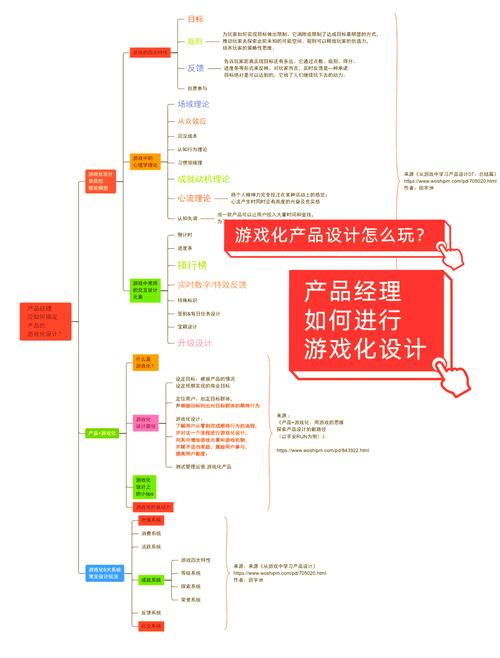

第四,游戏化设计激发持续参与动力,游戏化通过借鉴游戏机制(如积分、等级、徽章、排行榜),将枯燥的任务转化为有趣挑战,提升用户的参与度和成就感,在设计上,可以通过可视化的进度条(如“再完成3单即可升级会员”)激励用户持续使用;通过成就系统(如“连续签到7天获得勋章”)培养用户使用习惯;通过社交激励(如“好友排行榜”)激发用户的竞争心理,学习类应用通过“每日打卡”“经验值升级”等设计,让学习过程更具趣味性;运动类应用通过“步数PK”“勋章墙”等功能,鼓励用户坚持运动,游戏化设计的核心是满足用户的“自主感”“胜任感”和“归属感”,当用户在产品中获得类似游戏的正向反馈时,粘性会显著提升。

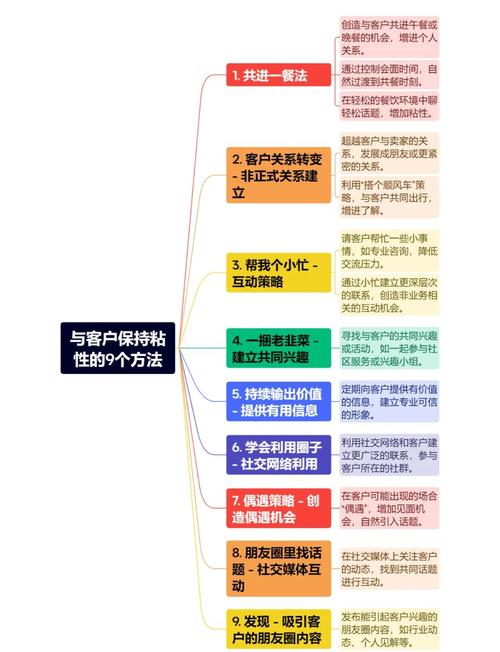

第五,社群与社交化设计构建用户归属感,人是社会性动物,社群能通过用户间的连接形成“关系链”,从而提高流失成本,在设计上,可以通过评论区、兴趣小组、用户话题等功能促进用户互动;通过“@好友”“分享动态”等社交按钮鼓励用户传播;通过线下活动的线上社群(如粉丝群、用户俱乐部)增强用户归属感,母婴类应用通过“妈妈圈”让用户分享育儿经验,形成互助社群;音乐类应用通过“一起听歌”功能促进好友互动,当用户在社群中获得认同感和陪伴感时,产品便从“工具”变为“社交平台”,粘性也会随之增强。

第六,迭代优化与反馈机制让用户感受到“被倾听”,用户粘性不是一蹴而就的,而是需要通过持续的设计迭代来维护,建立便捷的用户反馈渠道(如意见反馈入口、用户满意度调研),并将用户的合理建议融入产品优化中,能让用户感受到“参与感”,某办公软件根据用户反馈调整了工具栏布局,并在更新公告中明确标注“感谢用户建议”,这种“被重视”的感觉会增强用户对产品的信任,通过A/B测试验证设计改效(如按钮颜色、文案表述),用数据驱动优化,确保每一次迭代都能真正提升用户体验,当用户看到产品因自己的反馈而变得更好时,粘性自然会提升。

为了更直观地展示设计策略与用户粘性的关联,以下是关键策略与具体设计手段的对照表:

| 设计策略维度 | 具体设计手段 | 对用户粘性的影响 |

|---|---|---|

| 体验优化 | 简化操作流程、降低学习成本、符合直觉的交互、等待优化 | 减少用户流失,提升使用顺畅感,让用户“愿意用” |

| 情感化设计 | 色彩心理学、动效反馈、鼓励性文案、故事性元素 | 建立情感连接,增强用户依赖感,让用户“喜欢用” |

| 个性化与定制化 | 推荐算法优化、自定义主题/布局、兴趣标签、快捷入口设置 | 精准匹配需求,提升用户“被重视感”,让用户“离不开” |

| 游戏化设计 | 积分/等级/徽章系统、进度可视化、社交排行榜、每日任务 | 激发参与动力,培养使用习惯,让用户“持续用” |

| 社群与社交化 | 评论/兴趣小组、社交分享、用户话题、线下社群运营 | 构建归属感,形成关系链,提高流失成本,让用户“舍不得走” |

| 迭代优化与反馈机制 | 用户反馈入口、A/B测试、更新公告、基于建议的功能调整 | 让用户感受到“被倾听”,增强信任感,形成长期粘性 |

相关问答FAQs:

Q1:设计如何平衡用户体验与商业化需求,避免因广告过多导致用户流失?

A:设计需通过“原生式广告”和“场景化植入”降低用户干扰,在资讯类应用中,将广告与内容风格统一,采用“广告+推荐”卡片式布局,而非强制弹窗;在工具类应用中,提供“去广告会员”选项,让用户通过付费选择无干扰体验,同时免费用户仍可享受核心功能,广告的频率和位置需经过用户测试,确保不影响核心任务流程,例如在用户完成关键操作后(如支付成功)展示广告,而非在用户专注时打断,通过“价值对等”原则(广告为免费用户提供服务支持),商业化与用户体验可实现平衡。

Q2:如何通过设计应对用户“审美疲劳”,保持长期粘性?

A:设计需通过“微创新”和“风格迭代”持续给用户新鲜感,保持核心交互逻辑稳定,避免频繁改动导致用户不适;定期更新视觉元素(如节日主题皮肤、图标风格优化)、优化动效细节(如新增页面切换动画)、探索新功能模块(如基于用户需求的轻量级工具),通过用户调研了解当前设计的痛点,例如通过“您希望新增哪些功能”的问卷收集建议,让迭代方向更精准,关键是在“熟悉感”与“新鲜感”之间找到平衡,让用户在保持使用习惯的同时,感受到产品的持续进化。