设计师效率的提升是一个系统性工程,涉及工具优化、流程重构、思维迭代等多个维度,在创意行业竞争日益激烈的今天,效率不仅是完成任务的“速度”,更是“质量”与“创造力”的平衡,以下从工具、流程、思维、协作四个方面展开具体策略,并结合表格对比传统低效模式与高效模式的差异,帮助设计师构建高效工作流。

工具优化:用“技术杠杆”解放重复劳动

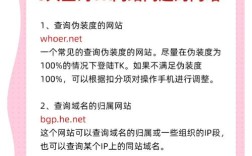

工具是设计师的“兵器”,选对工具能直接减少无效操作,在基础设计软件上,优先选择支持“批量处理”“模板化”“插件扩展”的工具,Adobe系列可通过“动作”(Action)批量处理图片尺寸、滤镜效果,Figma的“组件”功能可复用设计元素,修改后自动同步全局,避免逐个调整的重复劳动,善用“效率插件”或“自动化工具”,如Figma的“Stark”插件可一键检查色彩对比度,“Loom”能快速录制操作教程替代文字说明,“Notion”或“语雀”搭建个人素材库,通过标签分类实现秒级检索,针对特定场景的工具更需精准匹配:UI设计用Figma/Sketch,动效用Protopie/AE,原型用Axure/Framer,避免在跨软件切换中浪费时间。

传统模式 vs 高效模式工具对比

| 场景 | 传统低效模式 | 高效模式 |

|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|

| 素材管理 | 本地文件夹分类,手动搜索耗时 | 云端素材库(如Pexels、千图网)+ 标签化管理 |

| 重复操作 | 逐个修改图层样式、尺寸 | 使用组件/动作模板,一键批量更新 |

| 设计规范 | 手动编写文档,版本混乱 | 用Figma Library/Notion同步规范,自动约束 |

| 文件交接 | 导出多尺寸图片,手动重命名 | 用插件(如Figma Export)自动导出并分类命名 |

流程重构:用“标准化”减少决策消耗

低效往往源于流程混乱,标准化流程能将“思考”聚焦于创意,而非琐碎细节,第一步是“需求拆解”,接到需求后先明确目标、用户、交付物、截止时间,避免中途返工,设计电商首页时,需提前确认核心模块(轮播、商品分类、推荐位)、尺寸规范(PC/移动端适配)、交互逻辑(点击跳转路径),用思维导图梳理需求节点,避免遗漏,第二步是“素材准备”,在设计前收集所有必要资源(文案、图片、参考案例),避免中途因资源缺失打断思路,第三步是“分阶段产出”,采用“草图→线框→视觉→动效”的递进式流程,先快速验证布局逻辑(用低保真原型),再投入高保真设计,避免在细节上过度投入导致整体推翻。

特别要注意“时间块管理”,将工作划分为“专注设计”“需求沟通”“素材整理”等模块,用番茄工作法(25分钟专注+5分钟休息)避免多任务切换,上午9:00-11:30专注设计,关闭消息通知;14:00-15:30处理沟通需求,15:30-17:00整理素材,确保每个时间块都有明确产出。

思维迭代:用“体系化”提升创意质量

效率不仅关乎“做”,更关乎“做对”,设计师需建立“设计系统思维”,将零散的设计经验沉淀为可复用的方法论,针对常见类型项目(如APP界面、海报、H5)建立“设计模板库”,包含标准布局、配色方案、字体规范、图标样式,接到同类需求时可直接套用框架,仅需调整核心内容,效率提升50%以上,学会“借力参考”,而非“凭空创造”,通过Dribbble、Behance、花瓣网等平台收集优秀案例,按“行业”“风格”“场景”分类,建立个人灵感库,快速定位设计方向。

另一个关键是“学会拒绝”,避免陷入“需求黑洞”,对于模糊需求(如“要高端一点”“更活泼些”),需主动追问具体指标(目标用户是谁?传递什么情绪?竞品案例参考?),用“用户画像”“场景模拟”等工具将抽象需求具象化,减少反复修改,客户说“按钮要醒目”,可反问:“希望用户第一眼注意到按钮,还是整体页面更均衡?”引导需求明确化,避免无效试错。

协作优化:用“透明化”减少沟通成本

设计不是单打独斗,高效协作能极大缩短项目周期,统一协作工具,团队使用Figma进行实时协作,开发同学可直接查看标注、切图资源,避免“传图-标注-再修改”的循环;用Jira/Trello管理任务进度,明确设计、开发、测试的节点,避免信息差,建立“设计评审机制”,定期组织需求方、开发、设计同步会,用“原型演示+逻辑讲解”替代文字描述,提前暴露问题(如交互逻辑冲突、技术实现难度),减少后期返工。

注重“知识沉淀”,将项目中的经验教训转化为团队共享资源,用文档记录“常见设计避坑指南”“开发协作规范”,新人入职后可通过快速文档上手,减少重复沟通成本。

相关问答FAQs

Q1:设计师如何在保证创意的同时提高效率?

A:效率与创意并非对立,而是“通过标准化减少重复劳动,为创意留出时间”,具体做法:① 建立“设计模板库”,将成熟的设计模式沉淀为可复用资源,同类需求直接套用框架;② 用“低保真原型快速验证”,先聚焦逻辑而非视觉细节,避免在错误方向上过度投入;③ 善用“AI辅助工具”(如Midjourney生成灵感、ChatGPT梳理文案),将机械性工作交给技术,自己专注于创意决策和用户体验优化。

Q2:面对频繁的需求变更,如何保持设计效率?

A:需求变更是常态,关键是通过“流程管控”降低影响。① 提前明确“需求边界”,在项目启动时与需求方确认核心目标和不可妥协的要素,签订需求文档(PRD),避免范围蔓延;② 采用“模块化设计”,将界面拆分为独立模块(如导航栏、卡片、按钮),修改时仅需调整对应模块,而非整体重做;③ 建立“变更评估机制”,对每次需求变更分析其对时间、成本的影响,与需求方协商优先级,避免被紧急但不重要的需求打乱节奏。