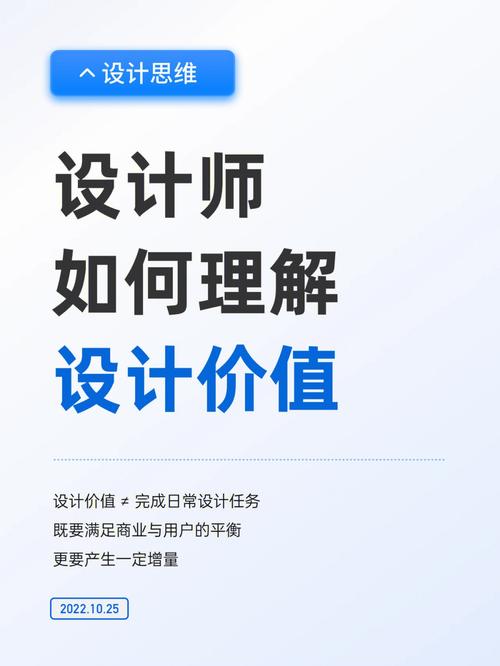

设计师与业务之间的“斗智斗勇”几乎是每个设计从业者都会面临的常态,这种“斗”并非对立,而是一种基于专业立场的沟通博弈——设计师需要在理解业务需求的基础上,坚守设计价值,用专业能力推动项目落地,同时避免被非理性需求带偏方向,以下是设计师在与业务协作时的核心策略与实操方法,帮助你在“斗”中赢得尊重与成果。

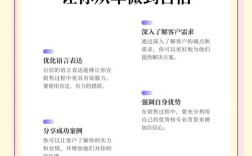

先“懂”业务,再“斗”需求:建立专业信任的基础

很多设计师认为“斗业务”是硬碰硬的对抗,但真正的高手会先通过“懂业务”降低沟通成本,业务方(如产品经理、运营、客户)往往关注的是“目标”“转化”“成本”,而设计师聚焦“体验”“视觉”“逻辑”,两者的出发点不同,但本质是同一枚硬币的两面——都是为了项目成功。

第一步:主动追问业务逻辑,而非被动接需求

当业务提出“首页要改版”“按钮要换红色”等模糊需求时,设计师的第一反应不应是反驳,而是追问背后的业务目标,比如可以问:“这次改版的核心目标是提升用户停留时长还是引导注册?”“红色按钮是为了突出促销,还是希望用户点击后完成支付?”通过5W1H(What、Why、When、Where、Who、How)拆解需求,设计师能快速判断需求的合理性,同时让业务方感受到“你在认真思考他的目标”,而非单纯“应付任务”。

第二步:用业务语言翻译设计价值

设计师习惯说“这个设计符合用户体验原则”,但业务更关心“这个设计能帮我们提升20%的转化率”,需要将设计语言转化为业务语言。

- 原话:“这个导航栏的信息层级更清晰。”

- 业务语言:“优化导航栏后,用户查找核心功能的路径能减少3步,预计可降低15%的功能咨询率。”

通过数据、目标、结果关联,让业务看到设计的“商业价值”,而非“艺术创作”,这是建立专业信任的关键。

用“专业武器”武装自己:从“被动接受”到“主动引导”

当业务需求不合理时(如“把logo放大3倍”“加满弹窗”),设计师需要专业工具和逻辑来“说服”对方,而非情绪化对抗,以下是几种核心方法:

数据说话:让需求有据可依

业务方的“我觉得”“用户可能喜欢”往往是主观臆断,设计师需用客观数据支撑观点。

- 用户调研数据:通过问卷、访谈、用户行为热力图(如Hotjar),证明“弹窗关闭率高达80%,说明用户对当前弹窗方案反感”。

- A/B测试:针对关键设计(如按钮颜色、文案),设计A/B方案,用小流量测试验证效果,用数据证明“蓝色按钮比红色按钮点击率高12%”。

- 行业案例:引用竞品或行业头部案例,说明“某平台简化注册流程后,新用户注册量提升30%,说明过度复杂的注册环节会流失用户”。

设计规范与原则:守住专业底线

企业级项目通常有设计规范(如组件库、色彩系统、栅格系统),设计师需善用这些“规则”作为沟通依据。

- 当业务要求“所有按钮都用红色”时,可以展示设计规范:“根据我们的规范,主按钮用蓝色(品牌色),次要按钮用灰色,红色仅用于强警示场景(如删除操作),这样能避免用户对操作性质的误判。”

- 若企业暂无规范,可主动输出《设计原则手册》,从一致性、可读性、易用性等角度解释“为什么不能随意改样式”,将个人专业意见转化为“团队共识”。

原型与低保真测试:用“眼见为实”代替“口舌之争**

业务对抽象的文字描述不敏感,但对具象的视觉体验反应强烈,设计师可通过快速原型(如Figma低保真、Axure低保真)让业务直观感受设计效果,甚至邀请真实用户参与测试。

- 业务要求“首页增加10个模块”,设计师可快速做两个版本:一个塞满10个模块的“密集版”,一个优化为6个核心模块的“简洁版”,让业务对比用户测试反馈——“密集版用户平均停留时长减少40%,简洁版核心功能点击量提升25%”,结果一目了然。

沟通策略:从“对立”到“同盟”的心理博弈

“斗业务”的核心不是“赢”,而是“共赢”,设计师需掌握沟通技巧,将业务从“对立面”转化为“同盟军”。

先认同,再补充:避免直接否定

业务提出需求时,即使不合理,也要先肯定其出发点,再补充专业建议。

- 业务:“我觉得这个按钮不够醒目,改成红色吧!”

- 设计师:“您希望突出按钮的重要性,这个思路很对!不过红色通常用于强警示场景,可能会让用户误以为这是‘危险操作’,我们试试用橙色加大字号,既醒目又不影响安全感,您觉得呢?”

这种“yes, and…”的沟通方式,既保护了业务方的面子,又引导其接受更优方案。

给选择题,而非问答题:掌握沟通主动权

业务常抛出“你觉得怎么改?”这种开放性问题,容易陷入无休止的讨论,设计师可提前准备2-3个方案,并说明各自优劣,让业务做选择题。

- “针对登录页优化,我准备了两个方案:A方案简化为手机号+密码登录,预计能提升15%的登录转化率;B方案增加微信一键登录,更适合年轻用户,但需要开发资源,您更侧重哪个目标?”

这样既体现了设计师的专业性,又让业务感受到“被尊重”,同时避免方案被随意否决。

明确优先级:用“资源有限”推动理性决策

当业务提出过多需求时,设计师可通过“优先级矩阵”帮助业务聚焦。

| 需求类型 | 业务价值(高/中/低) | 设计成本(高/中/低) | 优先级建议 |

|----------|----------------------|----------------------|------------|

| 首页改版 | 高 | 高 | 优先做 |

| 按钮颜色调整 | 低 | 低 | 暂缓 |

| 新增弹窗提醒 | 中 | 中 | 视资源而定 |

通过表格清晰展示“哪些需求能带来最大价值”,引导业务基于“目标和资源”做取舍,而非“谁的嗓门大”。

长期主义:建立“专业壁垒”减少无效“斗争”

短期“斗业务”是技巧,长期“不斗”才是目标,设计师需通过持续输出专业价值,让业务主动依赖你的判断。

定期同步设计价值:让业务“看见”你的贡献

除了项目中的沟通,设计师可定期向业务同步设计成果。

- 每月发送《设计价值简报》,包含“改版后转化率提升数据”“用户投诉率下降情况”“新设计规范减少的沟通成本”等,用事实证明设计的价值。

- 邀请业务参与用户测试或设计评审,让他们亲身体验“设计如何帮助业务达成目标”,从“要我改”变成“我们一起优化”。

成为“业务伙伴”:理解行业与市场动态

设计师若只懂设计,很难与业务同频,需主动了解行业趋势、竞品动态、公司业务目标(如今年重点做“下沉市场”还是“高端用户”),在设计方案中融入业务战略。

- 若业务目标是“吸引年轻用户”,设计师可在视觉风格上增加潮流元素、简化操作流程;

- 若目标是“提升老用户复购”,可优化会员中心的设计,突出个性化推荐。

当设计师能从“业务视角”思考问题,业务自然会更信任你的专业判断。

相关问答FAQs

Q1:业务方完全不听专业意见,坚持要加设计元素(如闪动标语、大弹窗),怎么办?

A:这种情况需分三步处理:① 先用数据说明该元素可能带来的负面影响(如“闪动标语会分散用户注意力,核心按钮点击率预计下降10%”);② 若业务仍坚持,可提出“最小化测试方案”——先在小流量范围上线,用A/B测试验证效果;③ 测试结果若证明方案效果差,用数据反馈业务;若效果尚可,可分析原因(如可能是短期新鲜感),并提出优化建议,核心是“用事实代替争论,用测试降低风险”,避免情绪化对抗。

Q2:如何判断业务需求是“真需求”还是“伪需求”?

A:可通过“三层过滤法”判断:① 目标层:追问业务“这个需求要解决什么问题?”若无法回答(如“老板说要加”),可能是伪需求;② 用户层:该需求是否真实存在用户痛点?可通过用户访谈、行为数据验证(如“用户是否频繁因当前功能流失?”);③ 价值层:实现该需求的投入(时间、人力)与预期收益(转化、留存)是否匹配?若投入远高于收益,或可通过其他低成本方案解决(如优化文案替代改版),则可能是伪需求,核心是“剥开表象,看透本质”,避免被“伪需求”消耗设计资源。