北京无用招聘现象近年来在职场中愈发凸显,成为许多求职者心中的痛,所谓“无用招聘”,指的是企业发布的招聘信息与实际岗位需求严重不符,或招聘流程冗长低效,最终却无实质招聘意图的行为,这种现象不仅浪费了求职者的时间和精力,也扰乱了正常的就业市场秩序,反映出部分企业在招聘管理上的混乱与不负责任。

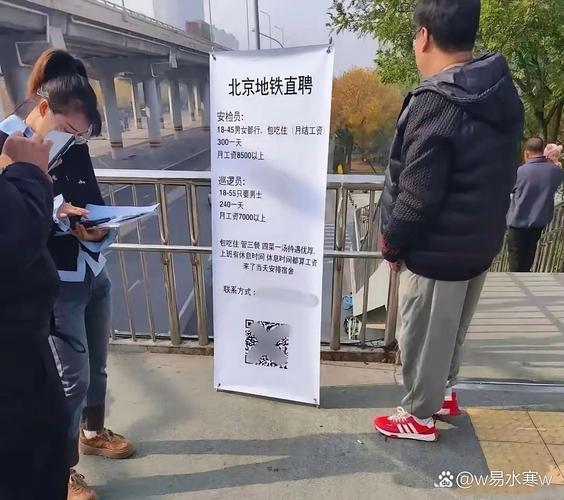

北京作为全国的政治、经济和文化中心,吸引了大量求职者,同时也聚集了各类企业,在这片看似繁荣的就业市场中,无用招聘却屡见不鲜,从招聘平台上的“幽灵岗位”到耗时数轮的无效面试,求职者们常常在满怀期待地投递简历后,陷入漫长的等待与反复的折腾,更有甚者,一些企业将招聘当作一种“储备式”行为,即便短期内没有明确的用人需求,也常年发布招聘信息,实则只是为了维持公司“人才济济”的虚假形象,或是为未来的业务扩张做“数据铺垫”,这种行为让许多求职者在经历了层层筛选后,却等不来一个明确的录用结果,甚至石沉大海,杳无音信。

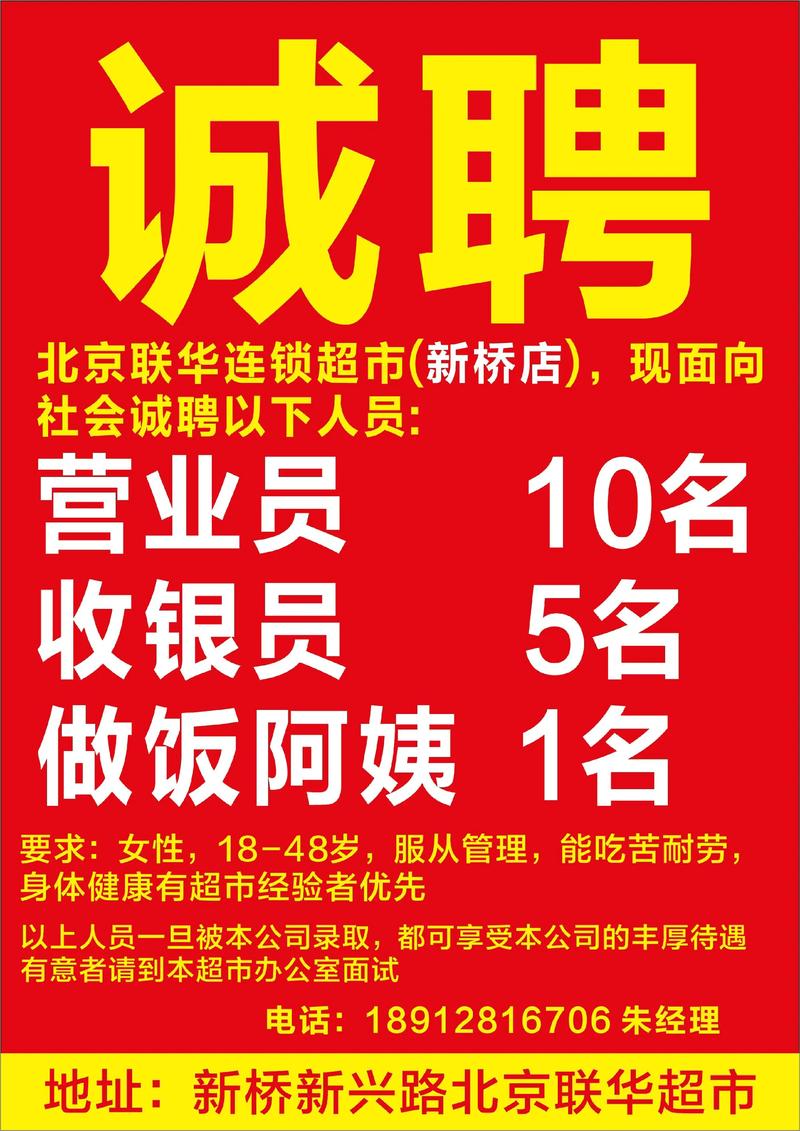

无用招聘的表现形式多种多样,其中最常见的是“岗位描述与实际需求不符”,招聘时要求“具备5年以上经验”“精通多项技能”,面试时却告知岗位是初级岗,期望值远低于招聘标准;或是将一个岗位包装成“综合管理岗”,实则从事大量重复性、低价值的辅助工作。“冗长低效的招聘流程”也是无用招聘的典型特征,有些企业动辄安排5-6轮面试,从HR到部门负责人,再到高层管理者,每一轮都重复提问类似问题,却始终无法给出明确的反馈时间表,更有甚者,在终面通过后,以“岗位暂停”“预算调整”等理由突然取消招聘,让求职者的努力付诸东流。

造成北京无用招聘现象的原因复杂多样,部分企业存在管理漏洞,招聘需求不明确,内部流程混乱,导致HR在发布招聘信息时缺乏统一标准,一些企业将招聘作为“人才储备”或“市场宣传”的手段,通过大量发布招聘信息来吸引眼球,提升企业在行业内的关注度,就业市场竞争激烈,求职者数量庞大,也让部分企业有了“挑肥拣瘦”的资本,即便短期内没有合适的候选人,也不愿意及时关闭招聘通道,而是选择“广撒网”式的等待。

无用招聘对求职者造成的伤害是显而易见的,它浪费了求职者的宝贵时间,对于正在寻找工作的求职者而言,每一份简历投递、每一次面试机会都至关重要,无用招聘却让他们在无效的等待和反复的面试中错失真正的就业机会,它消耗了求职者的精力与信心,长时间的“被忽视”和反复的“被拒绝”,会让求职者产生自我怀疑,甚至对整个求职过程失去信心,无用招聘也扰乱了就业市场的秩序,当虚假招聘信息泛滥,求职者难以辨别岗位的真实性时,优质企业反而可能被埋没,导致“劣币驱逐良币”的现象。

面对北京的无用招聘现象,求职者需要提高警惕,学会辨别和规避,在投递简历前,可以通过企业官网、招聘平台评价、职场社交软件等渠道,了解企业的真实情况,避免盲目投递,在面试过程中,要注意观察企业的办公环境、员工状态,并通过提问了解岗位的具体职责、团队结构以及招聘的紧急程度,如果发现企业招聘流程异常冗长或岗位描述模糊,可以果断放弃,及时止损,求职者也可以通过正规渠道反馈无用招聘行为,维护自身权益。

从企业层面来看,减少无用招聘需要加强内部管理,明确招聘需求,优化招聘流程,HR部门应与用人部门充分沟通,确保招聘信息的准确性和真实性;要建立高效的面试反馈机制,尊重求职者的时间,即使不录用,也应及时给予明确的答复,企业应树立正确的招聘观念,将招聘视为吸纳人才、促进发展的重要途径,而非“走过场”或“做样子”的形式主义。

以下为无用招聘常见问题与求职者应对策略的简要对比:

| 无用招聘常见问题 | 求职者应对策略 |

|---|---|

| 岗位描述与实际需求不符 | 面试前通过多种渠道了解企业真实情况,面试中直接询问岗位具体职责与期望。 |

| 招聘流程冗长且反馈不及时 | 设定自己的时间底线,对长时间无反馈的岗位主动询问,若多次无果则及时放弃。 |

| 面试后无下文或突然取消 | 保持理性,避免过度投入;可礼貌询问结果,若企业态度敷衍,则将其列为“慎投企业”。 |

相关问答FAQs:

Q1:如何辨别一家企业的招聘信息是否为“无用招聘”?

A1:可通过以下方式辨别:一是查看招聘信息的发布时间,若岗位长期未更新却一直挂着,可能是“储备式招聘”;二是关注岗位描述的细节,若要求模糊、职责不清或与薪资水平严重不符,需谨慎;三是参考求职者评价,通过招聘平台评论区或职场社交软件了解其他求职者的面试体验;四是面试中观察企业细节,如办公环境混乱、面试官准备不足或回避核心问题,可能预示招聘不靠谱。

Q2:遇到无用招聘后,应该如何维护自身权益?

A2:保留好招聘信息截图、面试沟通记录等证据,以备后续维权;可通过招聘平台的举报功能,反馈虚假招聘或恶意浪费求职者行为;若企业以欺骗手段获取个人信息(如简历、身份证号等),可向当地劳动监察部门或市场监管部门投诉;调整心态,将经历视为“避坑”过程,专注寻找真正靠谱的岗位,避免因负面情绪影响后续求职状态。