在现代企业管理中,招聘环节的效率与质量直接影响人才梯队的建设与组织的长远发展,传统的招聘模式往往依赖人工筛选、经验判断,不仅耗时耗力,还容易出现人岗匹配度低、招聘周期长等问题,而“优化运筹”理念的引入,则为招聘工作提供了系统化、数据化、科学化的解决思路,通过整合资源、流程再造与决策优化,实现招聘效能的全面提升。

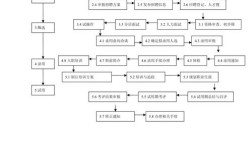

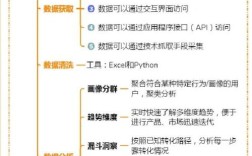

优化运筹在招聘中的核心在于将招聘视为一个动态的、多变量协同的系统工程,通过量化分析、模型构建与流程管控,实现资源的最优配置,在需求规划阶段,需结合企业战略目标与部门业务需求,运用数据分析预测未来人才缺口,明确各岗位的胜任力模型,通过历史招聘数据、离职率分析及业务增长趋势,可精准定位关键岗位的招聘优先级与人才画像,避免盲目招聘导致的资源浪费,在渠道策略上,需对不同招聘渠道的投入产出比(ROI)进行量化评估,建立渠道效能矩阵,如下表所示,通过统计各渠道的简历量、有效简历率、到面率及录用转化率,可动态调整资源分配,将预算向高效渠道倾斜,同时淘汰低效渠道,实现渠道组合的最优化。

| 招聘渠道 | 简历量(月均) | 有效简历率 | 到面率 | 录用转化率 | 单位招聘成本(元) |

|---|---|---|---|---|---|

| 内部推荐 | 50 | 85% | 70% | 40% | 2000 |

| 主流招聘网站 | 200 | 30% | 25% | 10% | 5000 |

| 行业垂直论坛 | 80 | 50% | 45% | 20% | 3500 |

| 校园招聘 | 150 | 40% | 60% | 15% | 4000 |

| 猎头合作 | 30 | 90% | 80% | 50% | 15000 |

在简历筛选与面试环节,优化运筹强调引入智能化工具与标准化流程,通过ATS( applicant tracking system)系统实现简历的自动初筛,关键词匹配、学历经验过滤等功能可大幅减少HR的重复劳动;运用结构化面试设计,基于胜任力模型制定统一的评分标准,结合行为面试法(STAR法则)提升评估的客观性,可引入人才测评工具,对候选人的专业能力、性格特质与岗位匹配度进行量化分析,形成多维度评估报告,降低主观偏见对决策的影响,某互联网公司通过引入AI面试官进行初面,结合算法分析候选人的语言表达与逻辑思维,使初筛效率提升60%,同时通过结构化面试复评确保评估准确性,最终录用人员的3个月内离职率下降15%。

招聘流程的协同性是优化运筹的关键一环,跨部门协作不畅往往导致招聘周期延长,影响候选人的体验,为此,需建立清晰的权责分工与时间节点管控机制,在需求审批环节,设置标准化的审批流程与时效要求;在面试安排环节,通过共享日历系统协调面试官时间,减少沟通成本;在offer发放环节,明确薪酬谈判的权限与流程,避免内部决策延迟,候选人体验管理同样重要,从初次沟通到入职引导,需保持信息的透明与反馈的及时性,通过自动化邮件、面试进度实时查询等功能提升候选人的满意度,增强企业对人才的吸引力。

数据驱动的决策优化是优化运筹的终极目标,通过建立招聘数据看板,实时监控关键指标(如招聘周期、录用转化率、新员工绩效等),可发现流程中的瓶颈与问题,若某类岗位的到面率持续偏低,可能需要优化职位描述或调整渠道策略;若新员工入职后的绩效不达标,则需反思胜任力模型的准确性或面试评估的有效性,基于数据的持续迭代,使招聘策略从“经验驱动”转向“数据驱动”,实现招聘体系的自我进化与优化。

相关问答FAQs:

-

问:优化运筹在招聘中是否意味着完全依赖技术,忽视HR的主观判断?

答:并非如此,优化运筹强调技术与人的协同,技术工具(如ATS、AI筛选)主要用于提升效率、减少偏见,而HR的主观判断在候选人的软技能评估、文化契合度考量及复杂情境决策中仍不可替代,最佳实践是将数据结果与HR的专业经验相结合,例如通过数据分析锁定高潜力候选人后,再通过深度面试挖掘其综合素质,最终实现科学性与灵活性的平衡。 -

问:中小企业资源有限,如何低成本应用优化运筹理念优化招聘?

答:中小企业可从“小切口”入手,优先投入高性价比的优化措施,利用免费的招聘管理工具(如开源ATS系统)实现简历筛选的标准化;通过内部推荐机制设置阶梯式奖励,利用员工社交网络降低招聘成本;建立简单的数据追踪表格,记录各渠道的招聘效果,定期复盘调整策略;与高校或职业培训机构建立合作,通过定向培养降低外部招聘成本,关键在于聚焦核心痛点,用最小成本实现流程的局部优化,逐步积累经验后再扩展应用范围。