项目亏损是企业经营中不愿见到的结果,但通过系统的内部审计,可以深入剖析亏损原因、识别管理漏洞、提出改进建议,帮助企业扭亏为盈,针对项目亏损的内审工作,需遵循系统性、客观性和建设性原则,从亏损诊断、原因溯源、责任界定到整改跟踪,形成完整闭环。

明确内审目标与范围,制定科学审计方案

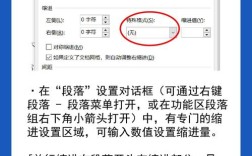

项目亏损内审的首要目标是“查清原因、分清责任、提出建议”,而非单纯追责,审计范围需覆盖项目全生命周期,包括立项决策、招投标、合同管理、成本控制、进度管理、质量管控、资金使用及竣工决算等环节,在制定审计方案时,需结合项目特点(如规模、行业、亏损程度)确定重点审计领域,若亏损主要源于成本超支,则需重点审查成本核算的准确性、变更签证的合规性;若因进度滞后导致亏损,则需聚焦资源调配、风险预控等环节,审计方案应明确时间节点、人员分工及方法,确保工作高效推进。

多维度数据采集与交叉验证,夯实审计基础

数据是亏损内审的核心依据,审计团队需通过多渠道采集数据,包括但不限于:财务数据(如项目预算、实际成本支出、发票凭证、资金流水)、业务数据(如进度计划与实际完成对比、采购合同与入库记录、施工日志)、市场数据(如原材料价格波动、行业竞争情况)及管理文档(如立项报告、可行性研究、会议纪要、审批流程),为提升审计效率,可借助信息化工具(如ERP系统、BI分析平台)对数据进行结构化处理,通过趋势分析、对比分析(如与历史项目、行业标杆对比)、比率分析(如成本利润率、管理费用占比)等方法初步锁定异常领域,若某项目材料成本占比超出预算15%,需进一步核查采购流程是否存在定价不透明、供应商选择不规范等问题。

分模块深度剖析,定位亏损关键成因

(一)立项与决策环节审计

审查项目立项依据是否充分,可行性研究报告中的市场需求预测、投资回报测算是否与实际情况存在重大偏差,是否存在“拍脑袋”决策或盲目跟风立项的情况,某新能源项目因立项时对政策补贴依赖度过高,而后续补贴退坡导致收入不及预期,此类决策失误需明确责任主体。

(二)成本管控环节审计

成本超支是项目亏损的常见原因,需重点核查:

- 预算编制科学性:预算是否考虑市场风险、工程变更等因素,是否存在预算漏项或定额不合理;

- 采购与分包管理:是否通过招标比价选择供应商,是否存在关联交易利益输送,材料验收与出入库记录是否完整;

- 费用审批规范性:管理费用、销售费用等是否存在超标准、超范围支出,报销凭证是否真实合规。

以某建筑项目为例,审计发现其钢筋采购价高于市场均价20%,追溯发现未公开招标而是通过指定供应商采购,导致成本直接增加300万元。

(三)进度与质量管理审计

进度滞后会导致人工、机械等成本闲置,而质量问题则可能引发返工成本及索赔风险,需审查进度计划是否合理,资源调配是否及时,是否存在因设计变更、施工组织不当导致的工期延误;同时核查质量验收标准是否执行,是否存在偷工减料或返工情况,例如某软件项目因需求分析不充分导致后期频繁修改,开发周期延长50%,人力成本激增。

(四)合同与风险管理审计

审查合同条款是否严谨,是否存在权责不对等(如付款条件苛刻、违约责任不明确),以及是否因合同管理不当导致法律纠纷或损失,某海外项目因未约定汇率波动风险承担方,当地货币贬值导致汇兑损失达200万元,需评估项目风险识别是否全面,风险应对措施是否到位(如是否购买保险、是否预留风险金)。

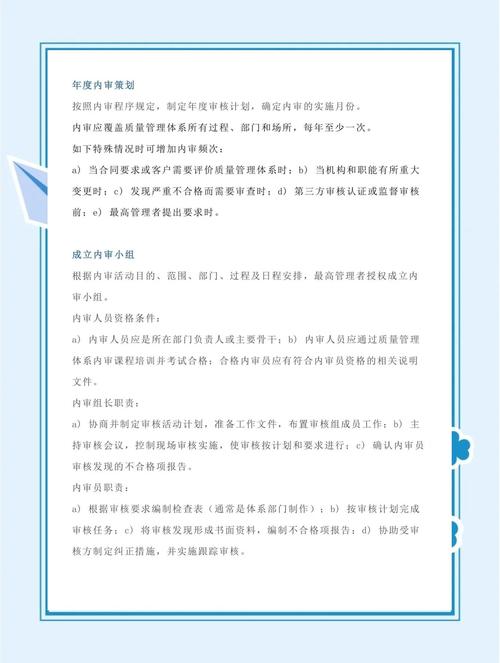

建立亏损责任矩阵,推动整改落地

在明确亏损原因后,需建立“责任-原因-整改”对应矩阵,将责任落实到具体部门或个人(如下表所示),避免“人人有责等于无人负责”,审计报告需提出可操作的整改建议,包括:立即整改项(如追回违规资金、调整采购流程)、短期改进项(如完善成本核算制度、加强进度监控)及长期机制建设(如优化决策流程、建立风险预警系统),整改建议需明确责任部门、完成时限及验收标准,并跟踪后续执行情况,确保建议落地见效。

| 亏损原因 | 责任部门 | 整改措施 | 完成时限 |

|---|---|---|---|

| 材料采购价高于市场均价 | 采购部 | 建立供应商动态评估机制,公开招标 | 1个月 |

| 进度滞后导致成本闲置 | 项目部 | 优化施工计划,增加资源投入 | 2个月 |

| 汇率风险未规避 | 财务部 | 签订远期结售汇合同,购买外汇保险 | 15天 |

总结经验教训,构建长效防亏机制

项目亏损内审不仅是“事后纠偏”,更要“事前预防”,审计团队需总结共性问题(如决策流程不规范、风险意识薄弱),推动企业完善制度体系:建立项目可行性研究“双审制”,引入第三方评估;推行全面预算管理,将成本控制责任落实到各业务单元;定期开展项目复盘会,分享亏损案例经验教训,通过将审计成果转化为管理优化措施,从源头上降低项目亏损风险。

相关问答FAQs

问:项目亏损内审中,如何平衡“追责”与“改进”的关系?

答:内审的核心目标是解决问题而非单纯追责,审计中需区分“主观故意”(如贪污腐败、违规操作)与“客观失误”(如市场变化、判断偏差),对前者依规严肃处理,对后者则重在分析原因、完善流程,若因未预见的政策调整导致亏损,应推动建立政策动态跟踪机制;若因人为疏忽导致成本超支,则需加强培训并优化审批流程,避免简单追责打击团队积极性。

问:如何确保内审提出的整改建议能有效落地?

答:确保整改落地需建立“闭环管理”机制:一是明确整改责任主体,避免责任模糊;二是设定可量化的整改目标和时限,如“3个月内将管理费用占比从18%降至15%”;三是建立整改跟踪台账,定期检查进度,对未按期完成的原因进行二次审计;四是将整改成效与部门绩效考核挂钩,对整改不力的负责人问责;五是定期评估整改效果,通过对比整改前后的关键指标(如成本利润率、项目周期)验证成效,确保建议真正转化为管理提升。