设计师在职业发展过程中,完善和提高自我是一个持续且系统的过程,这不仅关乎专业技能的深化,更涉及思维模式、行业认知和综合素养的全面提升,以下从多个维度展开具体分析:

夯实专业基础,拓展技能边界

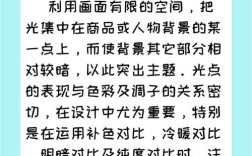

专业能力是设计师的立身之本,需在“深度”与“广度”上同步发力,要精通设计工具(如Figma、Sketch、Adobe系列等),但工具仅为载体,核心在于理解设计原则(对比、重复、对齐、亲密性)和视觉逻辑,确保作品兼具美观性与功能性,需主动拓展跨领域能力,例如学习基础前端知识(HTML/CSS/JS)能帮助设计师理解技术实现的可行性,掌握用户研究方法(如用户画像、可用性测试)可提升设计决策的科学性,而数据可视化能力则能让设计成果更具说服力,建议通过“技能树”梳理,明确当前岗位所需核心技能与未来发展方向,制定阶段性学习计划,例如每周投入5小时学习新工具或理论,每月完成一个跨领域实践项目。

培养系统思维,建立设计方法论

优秀的设计师不仅执行需求,更能从全局视角解决问题,这要求设计师培养系统思维能力,理解业务目标、用户需求与技术限制之间的平衡,具体而言,需学会“拆解问题”——通过用户旅程图梳理用户触点,通过流程图优化交互逻辑;同时建立“设计复盘”习惯,每个项目结束后从目标达成度、用户反馈、流程效率等维度总结经验,形成可复用的设计方法论,在电商APP改版中,可通过A/B测试验证不同设计方案对转化率的影响,将测试数据转化为设计决策依据,逐步构建“数据驱动设计”的思维模式。

深耕行业认知,保持敏锐洞察

设计行业趋势与用户需求动态变化,设计师需保持对行业的敏感度,要定期研究行业报告(如艾瑞咨询、Gartner的最新数据)、关注头部企业(如Google、Apple、华为)的设计案例,理解设计语言的演变趋势;需深入用户场景,通过用户访谈、田野调查等方式捕捉真实需求,避免闭门造车,针对Z世代用户群体,需关注其社交习惯、价值观偏好,将国潮文化、互动体验等元素融入设计,使作品更具时代共鸣。

构建知识体系,强化输出能力

知识的内化需要通过输出巩固,设计师应建立个人知识库,将学习笔记、项目案例、行业观察等系统化整理,可通过Notion、Obsidian等工具搭建知识框架,强化输出能力:撰写设计文章分享经验(在站酷、Medium等平台发表)、参与行业演讲或沙龙、录制教学视频,不仅能梳理思路,还能扩大行业影响力,加入设计社群(如UXPA、本地设计沙龙),与同行交流碰撞,可打破思维局限,获取多元视角。

提升综合素养,塑造个人品牌

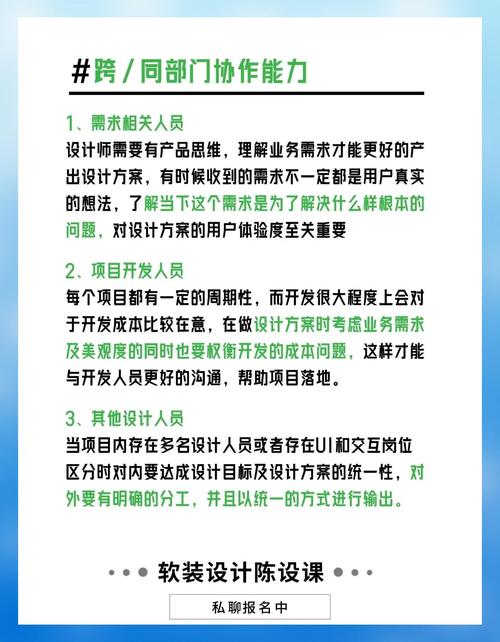

除专业技能外,设计师需注重软实力培养:沟通能力(清晰阐述设计逻辑,协调多方资源)、项目管理能力(把控时间节点,平衡需求优先级)、审美素养(通过逛展、阅读设计书籍提升艺术感知力),长期来看,需塑造个人品牌,例如在社交媒体分享设计理念,形成独特的设计标签(如“擅长情感化设计”“专注于B端产品优化”),这既是对职业定位的明确,也是吸引优质机会的途径。

持续反思迭代,拥抱成长心态

职业发展中的瓶颈期是常态,关键在于以成长心态应对挑战,定期进行“职业体检”,评估当前能力与目标岗位的差距,通过导师指导、同行反馈发现盲点,若交互设计能力薄弱,可主动参与复杂项目,或向资深设计师请教;若创意思维枯竭,可通过跨界学习(如绘画、心理学)激发灵感,接受试错成本,允许不完美的设计方案存在,通过迭代优化逐步逼近目标。

相关问答FAQs

Q1:设计师如何平衡日常项目与自我提升的时间?

A:建议采用“碎片化+整块化”结合的方式,碎片化时间(如通勤、午休)用于阅读行业文章、学习新工具技巧;整块时间(如周末2小时)专注完成实践项目或系统性课程,在工作中主动挖掘学习机会,例如在需求评审中请教产品经理业务逻辑,在开发阶段与工程师沟通技术实现细节,将工作场景转化为学习场景,实现“干中学”与“学中干”的统一。

Q2:设计师如何避免陷入“重复劳动”导致的职业倦怠?

A:明确职业阶段目标,若当前工作内容重复度高,可主动向上级争取更具挑战性的任务(如新业务线设计、用户体验优化);通过“外部输入”打破舒适区,例如参与设计竞赛、开源项目贡献,或跨界学习其他领域知识(如服务设计、设计管理),拓展能力边界;定期复盘工作价值,将重复性任务提炼为可复用的设计模板或规范,在提升效率的同时,为创造性工作留出更多精力。