在当今竞争激烈的就业市场中,一些企业为了追求利益最大化,逐渐偏离了正常的招聘轨道,衍生出诸多“变态公司招聘”现象,这类招聘往往以严苛到荒诞的要求、侵犯隐私的条款以及压榨式的管理逻辑,将求职者置于被动甚至屈辱的地位,不仅违背了劳动法的基本精神,更对求职者的身心健康造成严重伤害。

“变态公司招聘”的典型表现

招聘门槛:从“能力筛选”到“人身控制”

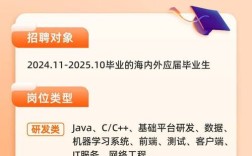

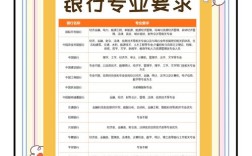

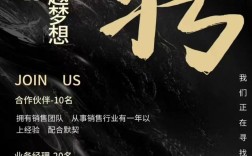

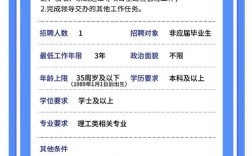

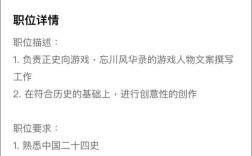

许多公司在招聘时打着“严格选拔”的旗号,实则设置与岗位毫无关联的苛刻条件,某互联网公司招聘行政助理,要求“单身、无恋爱史,未来3年内不得结婚生育”;某餐饮企业要求员工“入职前提供父母收入证明、征信报告,甚至前雇主的负面评价”,这类条款本质上是将求职者的私人生活纳入企业管控范围,剥夺了个体的基本权利,更有甚者,要求员工“承诺24小时待命,无加班费”“放弃年假权限”,将“自愿加班”包装成“企业文化”,实则是对劳动者权益的公然侵犯。

面试环节:从“双向考察”到“精神PUA”

变态招聘的面试往往充满羞辱性与压迫感,常见套路包括:“用侮辱性语言打压求职者,如‘你这水平我们公司庙小容不下’”“要求现场表演才艺或回答与岗位无关的隐私问题,如‘你谈过几次恋爱?为何分手?’”“进行‘压力测试’,多人围攻式提问,甚至故意拖延面试时间至深夜”,某求职者反映,面试官全程对其学历、外貌进行贬低,并表示“我们公司不招娇气的人,能接受厕所蹲位办公吗”,这种通过打压他人获取优越感的面试方式,早已背离了选拔人才的核心目的。

合同条款:从“权责明确”到“霸王条款”

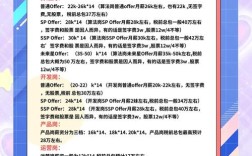

部分公司在合同中埋藏大量“陷阱条款”,试用期工资仅为转正后50%,且试用期不设上限”“员工需承诺‘离职后两年内不得从事同行业工作,否则赔偿百万’”“自动放弃社保,以补贴形式发放现金”,这些条款不仅违反《劳动合同法》关于试用期期限、竞业限制补偿标准的规定,更试图以格式合同规避企业责任,当劳动者权益受损时,往往因证据不足或维权成本过高而选择妥协。

管理逻辑:从“高效协作”到“监控压榨”

入职后,“变态管理”变本加厉,某电商公司要求员工安装“定位APP”,实时监控位置与屏幕操作;某企业推行“厕所限时3分钟”“饮水机前排队不得超过5分钟”等荒诞规定;还有公司实行“末位淘汰制”,每月强制辞退绩效排名后10%的员工,无论是否达到正常工作标准,这种将员工视为“工具人”的管理模式,不仅扼杀创造力,更导致员工长期处于高压状态,引发焦虑、抑郁等心理问题。

“变态公司招聘”的深层原因

劳动力市场供需失衡

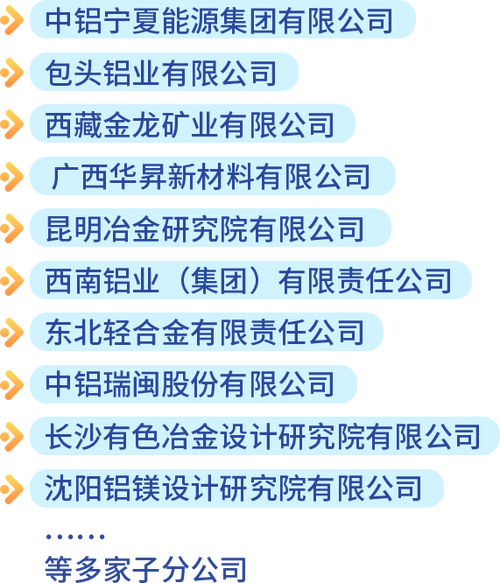

在就业竞争激烈的背景下,部分企业利用求职者“求稳心切”的心理,肆意抬高门槛、降低条件,尤其对于应届生、转行者等弱势群体,由于缺乏职场议价能力,更容易成为被压榨的对象。

法律监管与维权成本不足

尽管我国《劳动法》《劳动合同法》对劳动者权益有明确规定,但实际操作中,许多劳动者因“怕麻烦”“怕丢工作”而不敢维权,劳动监察部门对隐性侵权行为的取证难度较大,导致部分企业有恃无恐。

企业价值观扭曲

部分企业将“压榨员工”等同于“降本增效”,忽视人文关怀,管理者缺乏基本的法律意识与道德底线,甚至将“变态要求”视为“筛选忠诚度”的手段,形成恶性循环的企业文化。

求职者的应对策略

面对“变态公司招聘”,求职者需擦亮双眼,主动规避风险:

- 提前调研:通过企业官网、员工评价平台(如脉脉、看准网)了解公司口碑,重点关注是否存在“欠薪”“高压管理”等负面标签。

- 坚守底线:对涉及隐私(如婚恋、生育状况)、违法(如不缴社保)的要求,坚决拒绝;面试中遭遇侮辱性言论可当场终止沟通。

- 留存证据:对招聘广告、面试记录、合同条款等关键信息进行截图或备份,一旦发生纠纷,可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。

相关问答FAQs

Q1:面试时被要求提供“过往恋爱经历”,是否合法?该如何拒绝?

A1:不合法,根据《民法典》,公民的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息受法律保护,招聘单位以“了解性格”为由索要与工作无关的隐私信息,侵犯了个人的隐私权,求职者可明确表示:“我的恋爱经历与岗位能力无关,建议我们聚焦于专业问题的沟通。”若对方坚持,可直接拒绝并终止面试。

Q2:合同中约定“离职后两年内不得从事同行业工作,否则赔偿百万”,这样的条款有效吗?

A2:部分无效,根据《劳动合同法》,竞业限制条款必须同时满足“限于负有保密义务的人员”“用人单位在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿”三个条件,若公司未约定经济补偿标准,或该限制范围超出“负有保密义务”的岗位(如普通行政、销售等),则该条款对劳动者无约束力,劳动者可主张条款无效,无需承担赔偿责任。