海信手机在市场上曾以其稳定的性能和亲民的价格获得一定用户群体,但近年来关于其“无命令”的讨论逐渐增多,这里的“无命令”并非指手机完全无法操作,更多指向系统响应迟缓、功能交互不畅、应用生态薄弱等用户体验层面的“失灵感”,这种状态的形成并非单一原因所致,而是硬件配置、软件优化、市场策略及生态建设等多重因素交织的结果。

从硬件基础来看,海信手机在核心元器件的选择上长期处于中低端水平,以处理器为例,其产品线多搭载联发科中低端芯片或高通骁龙次世代系列,与同期同价位竞品相比,GPU性能和AI算力存在明显差距,这直接导致系统动画卡顿、多任务切换延迟,尤其在运行大型游戏或高清视频时,“无命令”的响应迟钝感会被放大,以下是海信部分机型与竞品硬件配置对比(示例):

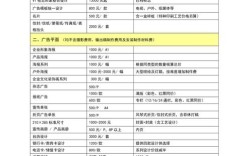

| 机型 | 处理器 | RAM | 存储 | 发布时间 |

|---|---|---|---|---|

| 海信U50 | 联发科P35 | 4GB | 64GB | 2021年 |

| 红米Note 11T Pro | 天玑8100 | 6GB | 128GB | 2022年 |

| 荣耀Play7T | 骁龙680 | 8GB | 256GB | 2023年 |

从表格可见,海信手机在处理器、内存等关键硬件上往往落后于市场主流,硬件性能的先天不足为“无命令”体验埋下伏笔。

软件优化层面的问题更为突出,海信手机早期基于Android深度定制的Vision OS或Marvew OS,在系统流畅度、动画逻辑上与原生系统存在差距,部分机型搭载的定制系统存在冗余预装应用,不仅占用存储空间,还常在后台自启,消耗系统资源,系统更新频率较低,老旧机型难以获得最新的安全补丁和功能优化,长期使用后因缓存堆积、系统文件冗余等问题导致响应速度下降,用户反馈中常见的“打开应用白屏”“触控延迟”等现象,本质是软件与硬件适配不足、资源调度机制不完善的表现。

应用生态的薄弱是导致“无命令”感的核心因素之一,海信手机的应用商店长期以来缺乏头部应用的优先适配,许多新潮应用或小众工具类软件无法第一时间上架,用户需通过第三方渠道安装,存在兼容性风险,部分银行、政务类应用的“白名单”机制未将海信机型纳入,导致用户在使用这些服务时出现功能异常或完全无法打开的情况,这种“功能性命令缺失”让用户产生手机“不好用”的直观感受,对比华为、小米等拥有自建应用商店和开发者生态的品牌,海信在吸引开发者、推动应用适配方面投入不足,生态壁垒难以打破。

市场策略的偏差也间接加剧了“无命令”问题,海信手机曾将部分资源投向海外市场或 niche 细分领域(如游戏手机、老人机),导致国内主力机型的研发投入不足,在竞争激烈的国内市场,缺乏差异化竞争力的产品难以获得足够关注度,用户基数小又反过来影响了应用厂商的适配积极性,形成恶性循环,线下渠道的收缩和线上营销的乏力,使得海信手机的品牌曝光度降低,用户对其系统体验的期待值本就不高,实际使用中产生的负面体验更易被放大。

从用户交互设计角度看,海信手机的部分系统交互逻辑未能跟上主流趋势,多任务管理界面的切换逻辑、通知栏的快捷功能入口、手势操作的灵敏度等细节,与iOS或国内主流定制系统(如MIUI、ColorOS)相比存在代差,用户在习惯了其他品牌的交互逻辑后,使用海信手机时会产生“操作不跟手”“命令无效”的挫败感,这种主观体验的“无命令”虽非硬件故障,却直接影响用户满意度。

售后服务的覆盖不足也是隐性因素,海信手机线下维修网点较少,用户遇到系统故障时难以获得及时的技术支持,部分问题只能通过恢复出厂设置等简单方式解决,治标不治本,长期积累的使用问题得不到妥善处理,用户对手机的信任度下降,最终将体验问题归因为“手机本身无命令”。

综合来看,海信手机的“无命令”现象是硬件短板、软件生态、市场策略和用户交互等多方面问题叠加的结果,若要在未来改善这一状况,海信需从核心硬件升级、系统底层优化、应用生态建设及交互体验革新等维度同步发力,同时加强市场沟通与售后服务,才能逐步扭转用户认知,重建产品竞争力。

相关问答FAQs

Q1:海信手机“无命令”是否意味着手机硬件损坏?

A1:不一定。“无命令”更多表现为系统响应慢、应用打不开或功能异常,多数情况下并非硬件损坏,而是软件优化不足、应用兼容性问题或系统资源占用过高导致的,可尝试清理缓存、关闭后台应用或恢复出厂设置解决;若问题持续存在,则可能涉及硬件故障,需联系售后检测。

Q2:如何改善海信手机的“无命令”体验?

A2:用户可通过以下方式缓解:1. 定期清理系统缓存和卸载冗余应用,释放存储空间;2. 在设置中关闭非必要自启应用和后台权限;3. 升级系统至最新版本,获取优化补丁;4. 尽量通过官方应用商店下载软件,避免第三方渠道的兼容性问题,长期来看,海信若能提升硬件配置、加强系统优化和应用适配,从根本上解决“无命令”问题,才能改善用户体验。