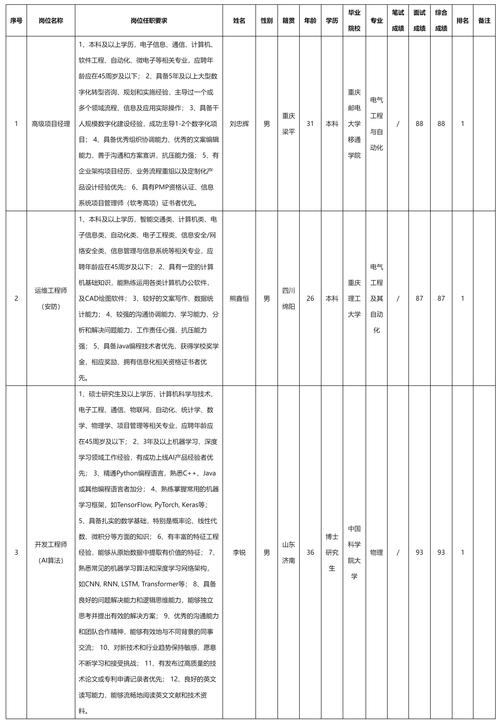

在探讨“智能招聘怎么没有招聘”这一话题时,我们需要先明确“智能招聘”的核心定位,当前行业中的“智能招聘”并非指完全替代人工的自动化招聘,而是以人工智能技术为工具,优化招聘流程中的效率与精准度,其本质是“赋能招聘”而非“取代招聘”,这种误解的产生,源于对技术边界与招聘本质的认知偏差,以下从技术功能、行业现状、人机协作三个维度展开分析。

智能招聘的技术功能:聚焦“辅助”而非“主导”

智能招聘系统主要通过算法模型、数据分析和自动化工具解决招聘中的重复性劳动,而非直接完成招聘决策,其核心功能可归纳为以下四类:

-

简历初筛与匹配:通过自然语言处理(NLP)技术解析简历内容,将候选人的学历、工作经历、技能标签与岗位需求进行量化匹配,例如设定“Python开发”“3年经验”等关键词权重,自动过滤低匹配度简历,这一环节替代的是HR“大海捞针”式的初步筛选,但无法判断候选人的沟通能力、团队协作等软性素质,更需人工复核。

-

招聘流程自动化:通过RPA(机器人流程自动化)工具实现面试邀约、时间协调、材料收集等标准化操作,系统自动向候选人发送面试链接,根据双方空闲时间协调日程,但面试中的灵活应变(如追问项目细节、评估临场反应)仍依赖面试官的主观判断。

-

人才画像与预测分析:基于企业历史招聘数据,构建高绩效员工的特征模型,某岗位TOP10员工均有海外留学背景”,从而优化人才画像,但这种分析存在数据局限性——若企业过往员工结构单一,模型可能陷入“路径依赖”,反而限制人才多样性。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

体验优化与雇主品牌建设:通过聊天机器人7×24小时解答候选人疑问,或根据候选人兴趣推送企业动态,提升求职体验,但雇主品牌的温度(如企业文化、价值观传递)仍需通过人工互动(如高管面试、员工分享)来传递。

从功能上看,智能招聘更像“超级助手”,将HR从机械性工作中解放,使其聚焦于战略层面的人才规划与关系维护,而非直接“做招聘”。

行业现状:技术落地存在“三重壁垒”

尽管智能招聘概念火热,但实际应用中仍面临多重挑战,导致其难以独立完成招聘全流程:

-

数据质量壁垒:算法的准确性依赖高质量数据,但多数企业存在简历信息不全、岗位描述模糊(如“能力强”“有经验”等主观表述)、历史招聘数据缺失等问题,某企业试图用智能系统筛选“创新型人才”,但因过往招聘中未记录候选人的创新案例,模型只能匹配“有专利”“发表过论文”等硬性指标,反而遗漏了真正具备潜力的候选人。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

场景复杂壁垒:招聘场景的高度非结构化特性,使AI难以应对突发情况,技术岗招聘中,候选人对“微服务架构”的理解可能存在偏差,需面试官通过追问确认其真实水平;而高管岗位的“战略视野”“领导力”等特质,更需通过深度访谈评估,目前AI尚无法实现此类复杂交互。

-

伦理与法律壁垒:AI可能隐含算法偏见,例如某系统因训练数据中男性技术员占比更高,自动将“擅长团队协作”的简历判定为低匹配度,引发性别歧视争议,各国对招聘数据的隐私保护(如欧盟GDPR)要求算法具备可解释性,但深度学习模型的“黑箱”特性使其难以完全合规,导致企业在关键环节仍需人工介入。

人机协作:招聘本质的回归

招聘的核心是“人与人的匹配”,而非“人与岗位的匹配”,智能招聘可以高效处理“人岗匹配”的客观维度(如技能、经验),但无法替代对“人组织匹配”的主观判断——例如候选人的价值观是否与企业契合、团队是否能接纳其工作风格、候选人是否对企业文化产生认同感,这些维度需要通过面试官的观察、共情与经验积累来完成。

以某互联网公司的招聘实践为例:智能系统初筛后,HR需对100份简历中的30份进行人工复核,重点查看候选人跳槽动机、项目细节中的创新点;面试环节中,技术面试官评估代码能力,业务面试官考察行业认知,HR面试官则通过行为面试法判断候选人的抗压能力与团队适应性,最终录用决策由业务负责人、HR负责人与用人部门共同商议,AI仅提供匹配度分数作为参考数据。

可见,智能招聘的价值在于“降本增效”,而非“取代招聘”,正如某HR科技行业专家所言:“AI让招聘从‘体力活’变成‘技术活’,但真正的‘艺术活’——识人、用人、留人,永远需要人的温度。”

相关问答FAQs

Q1:智能招聘是否会完全取代HR?

A:不会,智能招聘主要替代的是招聘流程中的重复性工作(如简历筛选、日程安排),而HR的核心价值在于人才战略规划、组织文化建设、员工关系维护等高阶工作,HR需根据企业战略调整人才标准,通过面试中的情感共鸣判断候选人与团队的契合度,这些是AI无法实现的,未来HR的角色将向“战略伙伴”转型,利用AI工具提升决策效率,而非被取代。

Q2:如何判断企业是否适合引入智能招聘系统?

A:需满足三个条件:一是招聘规模较大(如年招聘量超500人),且流程标准化程度高;二是具备基础数据积累(如历史简历、岗位说明书、员工绩效数据);三是愿意接受技术试错成本(如初期需人工校准算法),对于初创企业或招聘需求极少的岗位,智能系统的投入产出比可能较低,更适合使用轻量化工具(如AI面试插件)而非整套系统。