在设计竞争对手分析框架时,需要系统性地从多维度拆解对手的战略布局、运营模式和市场表现,避免主观臆断,而是通过数据驱动和客观事实构建竞争地图,以下从八个核心环节展开详细说明,帮助建立可落地的竞争对手设计体系。

明确分析目标与范围

首先需清晰界定分析目的,是为制定新市场进入策略、优化产品功能,还是调整营销渠道?目标不同,分析深度和侧重点差异显著,若目标为提升市场份额,则需重点分析对手的用户获取成本与留存率;若为产品迭代,则需聚焦功能模块与用户体验,划定直接竞争对手(提供同类产品/服务,目标客户重合度高)和间接竞争对手(满足相同需求但形式不同),例如瑞幸咖啡的直接对手是星巴克,间接对手可能是瓶装饮料或奶茶店,分析范围建议控制在3-5家核心对手,避免分散精力。

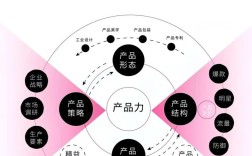

建立多维度评估指标体系

为避免“拍脑袋”式判断,需构建量化评估框架,涵盖战略、产品、市场、运营四大维度,每个维度下设具体可追踪的指标,以下是核心指标示例:

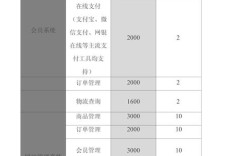

| 维度 | 评估指标 | 数据来源 |

|---|---|---|

| 战略层面 | 市场定位(高端/大众)、核心优势(技术/成本/品牌)、扩张速度(新增门店/覆盖城市) | 公司年报、官网“关于我们”、行业研报(如艾瑞咨询)、新闻稿 |

| 产品层面 | 功能完整性(核心功能/增值功能)、迭代频率(版本更新周期)、用户评分(应用商店/评论区) | 应用商店(App Store/华为市场)、产品更新日志、用户调研问卷(问卷星) |

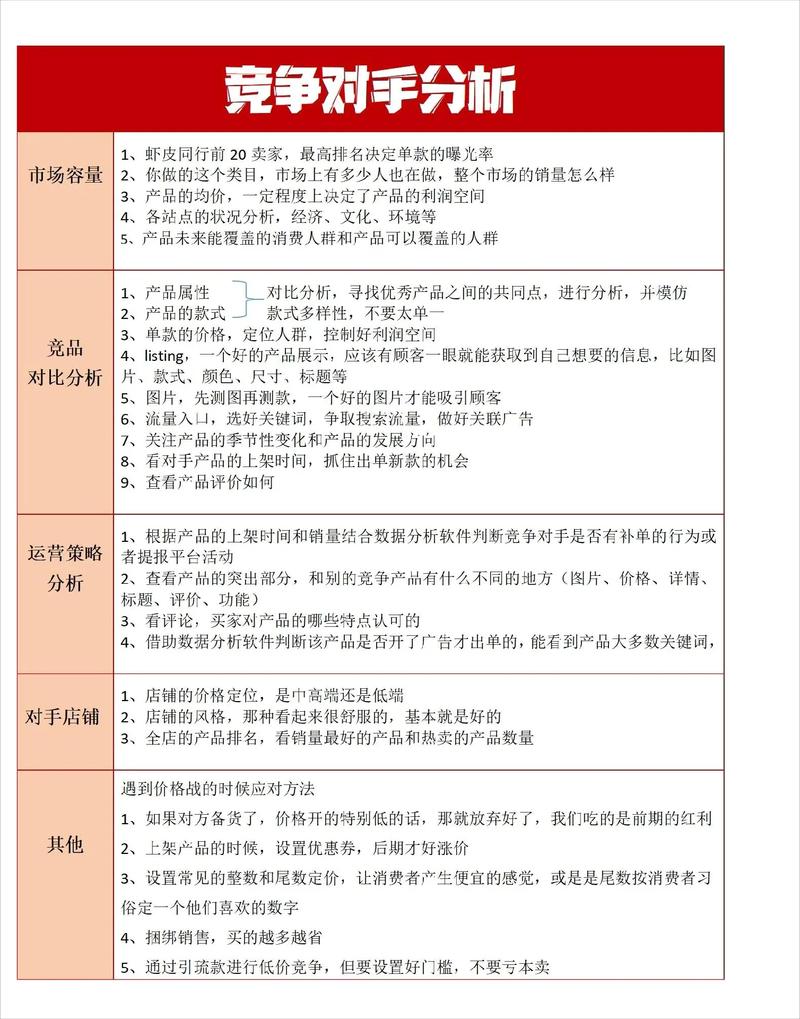

| 市场层面 | 市场份额(第三方数据监测)、定价策略(客单价/折扣力度)、渠道覆盖(线上/线下占比) | 易观分析、尼尔森数据、电商平台详情页、门店实地走访 |

| 运营层面 | 用户增长(月活/年增速)、获客成本(CAC)、复购率(用户生命周期价值LTV) | 公司财报(若上市)、第三方数据工具(SimilarWeb)、用户访谈、CRM系统数据 |

数据收集方法与工具

数据是分析的基础,需结合一手与二手数据,多渠道交叉验证,二手数据可通过公开渠道获取:行业报告(头豹研究院、36氪研究院)、对手官网/社交媒体(微信公众号阅读量、微博互动率)、招聘信息(岗位需求反映业务方向,如大量招聘AI算法工程师则可能加大技术投入)、专利数据库(国家知识产权局),一手数据则需主动采集:用户访谈(针对对手用户,了解使用痛点)、神秘顾客(体验对手产品/服务流程)、问卷调查(收集用户对竞品的满意度),工具方面,可用Excel做基础数据处理,Tableau/Power BI可视化分析,爬虫工具(八爪鱼/Python)抓取公开数据,舆情监测工具(清博指数)追踪品牌声量。

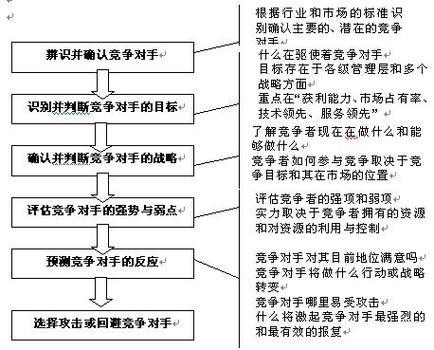

对手战略拆解与逻辑推演

不仅要看对手“做什么”,更要理解“为什么这么做”,若对手突然降低高端产品价格,需结合其财报判断是否为清库存,还是通过低价策略挤压新进入者生存空间,可从三个层面拆解:目标层(战略意图,如“三年成为行业TOP3”)、路径层(实现手段,如“通过下沉市场低价抢占份额”)、资源层(投入资源,如“营销预算占比30%”),关注对手的战略矛盾点,强调高端定位但频繁低价促销”,可能反映其库存压力或战略摇摆,这正是可利用的突破口。

产品与用户体验深度对比

产品是竞争的核心载体,需从功能、设计、性能三个维度进行细节对比,功能层面,制作功能对比表,标注对手独有功能、缺失功能及自身优势功能;设计层面,通过Figma等工具分析对手UI/UX风格,观察其信息架构、交互逻辑是否符合目标用户习惯(面向中老年用户的产品是否放大字体、简化流程);性能层面,使用专业工具测试加载速度(GTmetrix)、稳定性(Bug测试)、兼容性(不同设备/系统表现),某办公软件对手的“云端协作”功能响应速度比自身快2秒,这可能影响用户选择,需针对性优化服务器架构。

营销与渠道策略分析

营销是连接产品与用户的桥梁,需拆解对手的“获客-转化-留存”全链路,获客环节,分析其流量来源结构(自然搜索/付费广告/社媒引流),例如若某对手抖音广告占比达60%,说明其依赖短视频渠道,可研究其广告素材(痛点文案/视觉风格)和投放时段;转化环节,研究其落地页设计(优惠力度表单按钮位置)、促销策略(满减/赠品/限时折扣);留存环节,关注会员体系(积分等级/权益)、用户运营(社群活动/个性化推送),某对手通过“会员积分兑换周边”提升复购率,可借鉴其积分规则设计,同时增加差异化权益(如专属客服)。

组织架构与资源投入评估

对手的内部能力决定其战略落地效果,需关注其组织架构和资源分配,若对手设立“创新业务部”且直接向CEO汇报,反映其重视新业务孵化;若研发人员占比达40%,说明其技术驱动型定位,资源投入可通过招聘信息判断:大量招聘区域经理则可能加速渠道下沉,招聘数据分析师则可能强化精细化运营,关注其合作伙伴(如供应链厂商、渠道商),稳定的合作网络是其竞争壁垒之一,例如某对手与核心零部件供应商签订独家协议,可通过寻找替代供应商或合作开发打破依赖。

制定差异化竞争策略

基于以上分析,找到对手的“优势-劣势-机会-威胁”(SWOT)矩阵,明确自身定位,若对手优势在于品牌知名度但产品迭代慢,自身可采取“技术差异化”策略,强调“每月更新1个核心功能”;若对手线下渠道强但线上弱,自身可聚焦“全域运营”,发力直播电商和私域流量,策略需具体可行,包含目标(如“3个月内线上用户增长50%”)、路径(“投放小红书KOL+优化电商详情页”)、资源投入(“营销预算增加20%”),并设定时间节点和效果评估指标(如“ROI不低于1:3”)。

相关问答FAQs

Q1:如何判断竞争对手的战略意图是否真实有效?

A1:需通过“数据验证+行为追踪”综合判断,对比其战略宣言与实际数据是否匹配,例如宣称“聚焦高端市场”但低端产品销量占比超60%,则战略可能执行不力;追踪其资源投入方向,如持续增加研发投入则可能强化技术壁垒,频繁更换高管则可能反映战略分歧;关注行业专家和分析师的评价,通过第三方视角验证战略合理性,避免被对手的“烟雾弹”误导。

Q2:当竞争对手采取低价策略时,如何应对才不会陷入价格战?

A2:低价策略的本质是争夺用户价值,而非单纯比价格,可从三方面破局:一是价值重构,突出产品/服务的差异化优势,例如对手强调“低价”,自身可强调“高品质+终身售后”,通过提升用户感知价值弱化价格敏感;二是场景细分,聚焦对手未覆盖的细分场景,如对手主打大众市场,自身可深耕“商务办公”场景,提供定制化功能;三是用户绑定,通过会员体系、社群运营提升用户粘性,例如推出“老用户推荐奖励”,降低用户流失率,即使价格略高,用户也因转换成本而留存。