在求职过程中,招聘信息过时是一个普遍存在却常被忽视的问题,它不仅浪费求职者的时间与精力,也可能导致企业错失合适人才,甚至影响整个招聘市场的效率,所谓招聘信息过时,通常指企业发布的职位描述、任职要求、工作地点或薪资范围等内容与实际情况不符,或职位已招满却未及时关闭渠道,导致求职者投递无效简历,这一现象背后涉及多方面原因,也需从求职者、企业、平台三方角度共同寻求解决之道。

从求职者视角看,招聘信息过时带来的直接困扰是时间成本浪费,求职者精心准备简历、撰写求职信,投递后发现该职位已停止招聘;或面试通过后,企业才告知岗位已取消、薪资下调、工作地点变更等,让求职者陷入“竹篮打水一场空”的困境,更隐蔽的影响在于打击求职信心:频繁遭遇无效投递,可能让求职者对自身能力产生怀疑,或对招聘平台失去信任,甚至错过真正合适的岗位机会,尤其对于应届生或转行者,时间敏感性强,过时信息可能导致其错过校招季或关键职业转型节点。

对企业而言,发布过时招聘信息同样存在负面影响,损害雇主品牌形象,当求职者多次发现企业“挂岗招人”(即长期发布职位却不实际招聘),易产生“不诚信”“管理混乱”的印象,即便未来有真实需求,也可能因负面口碑导致优质人才望而却步,降低招聘效率,无效简历堆积会增加HR筛选工作量,分散对有效候选人的关注;过时信息可能导致求职者通过邮件或电话反复咨询,占用HR大量沟通成本,若因信息未及时更新导致候选人接受offer后岗位取消,还可能面临法律纠纷或赔偿风险。

招聘平台作为信息发布与匹配的枢纽,其机制不完善是过时信息泛滥的重要原因之一,部分平台为追求流量或企业活跃度,对职位的更新频率缺乏有效监管,允许企业长期“挂岗”而不强制刷新;另有一些平台的算法推荐机制过度依赖“热度”,导致过时职位因历史数据高而被持续推送,新鲜真实的职位反而难以曝光,平台对企业的资质审核与职位信息真实性核查力度不足,也为过时信息的滋生提供了土壤。

导致招聘信息过时的具体原因可归纳为以下几类:

企业端因素:

- 招聘流程滞后:企业内部岗位需求变动频繁(如业务调整、预算缩减),但HR未及时同步更新招聘信息,导致职位“名存实亡”。

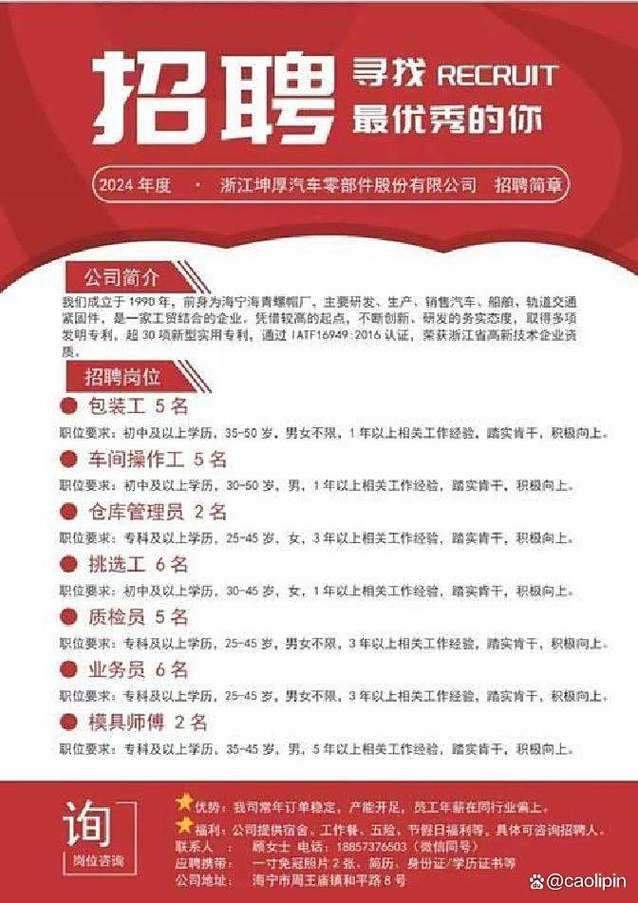

- 招聘策略失误:部分企业为“储备人才”或“营造发展态势”,提前大量发布职位,实际招聘需求却未启动;或为“广撒网”长期开放投递通道,却不设置关闭机制。

- 部门协作不畅:用人部门与HR部门之间信息脱节,例如用人部门已招到人,但HR未及时在平台更新状态,导致职位仍处于“招聘中”。

平台端因素:

- 监管机制缺失:平台未强制要求企业定期刷新职位(如每30天更新一次),或对长期未更新职位未做降权、隐藏处理。

- 技术算法缺陷:推荐算法过度依赖“求职者-职位”关键词匹配,忽视职位时效性,导致过时信息持续触达用户。

- 企业服务导向偏差:部分平台为吸引企业客户,对付费会员的职位发布限制宽松,纵容其发布过时信息以维持“活跃度”。

求职者端因素:

- 信息辨别能力不足:部分求职者仅凭职位名称判断,未关注发布时间、企业最新动态(如财报、新闻),易陷入过时信息陷阱。

- 盲目投递:为“广撒网”同时投递大量职位,未对岗位真实性进行初步核实(如通过企业官网、招聘电话确认)。

为减少招聘信息过时问题,需三方协同发力:

企业应建立信息更新机制:明确招聘流程中各环节的责任人,如用人部门确认到岗后需立即反馈HR,HR需在24小时内关闭平台职位;设置“职位有效期”,例如发布后30天内未招满则自动下线,需重新审核后才能上线;定期核查在职岗位的招聘需求,清理“僵尸职位”。

平台需强化监管与技术优化:

- 强制更新机制:要求企业每15天更新一次职位内容(如修改岗位职责、薪资等),否则自动标记为“待更新”并降低曝光;对超过60天未更新的职位直接下线。

- 算法优化:在推荐模型中加入“时效性权重”,优先推送近7天内更新或确认有效的职位,并显著标注职位发布时间与最近更新时间。

- 企业信用体系:对频繁发布过时信息的企业进行警告、限制职位发布权限,甚至纳入黑名单;开放求职者反馈通道,对举报属实的职位进行核查处理。

求职者需提升信息甄别能力:

- 优先选择时效性强的渠道:如企业官网招聘板块、官方公众号等,这些渠道信息更新通常更及时;

- 关注细节信息:查看职位发布时间、企业近期动态(如通过天眼查、LinkedIn了解企业是否扩张或裁员),对“长期招人但无明确要求”的职位保持警惕;

- 主动核实:投递前可通过企业HR邮箱或电话确认岗位是否仍在招聘,避免无效投递。

以下为常见问题解答:

Q1:如何快速判断招聘信息是否过时?

A:可通过以下方法综合判断:①查看职位发布时间,优先选择近1周内的岗位;②关注企业动态,若企业近期无业务扩张、融资或招聘新闻,却大量发布“急招”“高薪”职位,需谨慎;③对比同类岗位,若某企业薪资远高于市场水平且要求模糊,可能是“挂岗”吸引流量;④投递后若长期无回复,或收到“岗位已取消”的反馈,标记该企业后续职位为低优先级。

Q2:企业发布过时招聘信息会有什么法律风险?

A:虽然我国法律未直接禁止“挂岗”,但若企业因过时信息导致求职者产生合理信赖(如辞去现有工作接受offer),随后岗位取消,求职者可依据《民法典》中“缔约过失责任”要求企业赔偿直接损失(如交通费、体检费等);若企业在招聘过程中存在虚假宣传(如虚构薪资、工作内容),还可能违反《就业服务与就业管理规定》,面临劳动监察部门的行政处罚。