创建一个新科室是一个系统性工程,需要从战略规划、资源配置、制度建设到团队组建等多维度统筹推进,既要符合医院整体发展目标,也要满足临床需求与患者服务要求,以下从前期筹备、核心建设、运营筹备及持续优化四个阶段详细阐述具体实施步骤。

前期筹备:明确方向与可行性论证

创建新科室的首要任务是明确其定位与必要性,避免盲目投入,需从三个层面展开调研:

- 需求分析:通过医院现有数据(如门诊量、住院患者病种分布、手术类型等),分析是否存在未被满足的临床需求,若老年患者占比逐年上升且多病共存问题突出,可论证开设老年医学科的必要性;若肿瘤患者对精准治疗需求增长,可考虑筹建精准医学中心,需调研区域内同类科室的分布情况,评估新科室的竞争优势与差异化定位。

- 政策与资源匹配度评估:结合国家医改政策(如分级诊疗、单病种管理等)及医院发展规划,确保新科室符合政策导向,在“健康中国2030”背景下,康复医学科、全科医学科等科室更易获得政策支持,需评估医院现有场地、设备、资金等资源是否可支撑科室启动,若资源不足,需明确缺口及解决方案。

- 可行性报告撰写:基于调研结果,形成《新科室创建可行性报告》,内容应包括科室名称、定位(如临床型、科研型、教学型)、服务目标、拟开展技术项目、人员配置方案、设备清单、预算及预期效益(社会效益与经济效益),报告需提交医院党委会或院务会审议,通过后方可进入筹备阶段。

核心建设:制度框架与硬件配置

可行性获批后,需重点完成制度设计与硬件筹备,这是科室运行的基石。

(一)制度框架搭建

- 科室管理制度:制定《科室工作章程》,明确科室功能任务、组织架构(如主任、护士长、亚专业组设置)、各级人员职责(医师、护士、技师等),需建立医疗质量控制、院感管理、病历书写规范、医疗安全(不良)事件报告等核心制度,确保医疗质量与安全。

- 人员配置与招聘计划:根据科室定位确定人员结构,例如临床科室需配置学科带头人、高年资医师、住院医师、护理人员等;科研型科室需增加实验员、科研助理等岗位,学科带头人需具备丰富的临床经验、科研能力及团队管理能力,可通过院内选拔或外部招聘产生,人员招聘需制定标准(学历、职称、工作年限等),通过医院官网、招聘平台、学术交流等渠道发布信息,严格筛选流程(简历初筛、面试、试工等)。

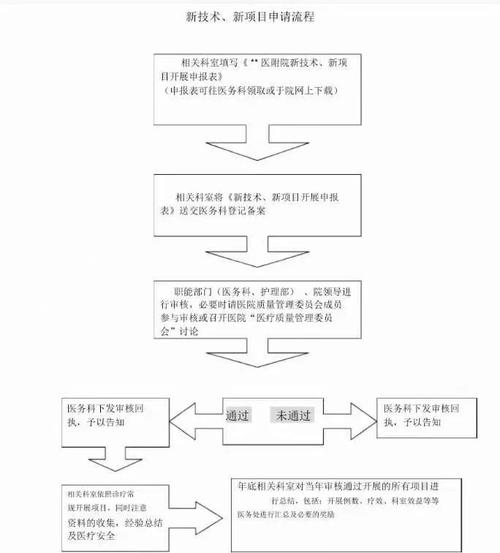

- 技术项目规划:明确科室拟开展的常规技术、特色技术及前沿技术,疼痛科可开展神经阻滞、微创介入等技术;眼科可引进超声乳化白内障吸除术、飞秒激光手术等,需制定技术操作规范,并对人员进行专项培训,确保技术安全开展。

(二)硬件资源配置

- 场地规划与装修:根据科室功能需求合理划分区域,如临床科室需设门诊诊室、病房、治疗室、手术室、检查室等;医技科室需设实验室、检查区等,场地设计需符合院感控制要求(如洁污分区、流程合理),同时考虑患者隐私保护与就医体验,装修需符合医疗建筑标准,预留设备接口与未来发展空间。

- 设备与物资采购:根据技术项目清单列出核心设备清单(如影像科需MRI、CT设备;检验科需全自动生化分析仪等),通过医院采购流程公开招标采购,需配备基础医疗设备(如病床、监护仪、输液泵等)、急救设备及办公用品,建立物资管理制度,明确采购、存储、申领流程。

运营筹备:团队磨合与服务落地

硬件配置完成后,需聚焦团队组建、流程优化与服务启动,确保科室顺利运行。

(一)团队组建与培训

- 人员到岗与分工:学科带头人到岗后,需根据人员招聘结果组建核心团队,明确亚专业组划分(如心血管内科下设冠心病、心律失常等亚专业),制定岗位职责分工,通过团队建设活动(如拓展训练、学术沙龙)增强凝聚力,明确共同目标。

- 业务培训与考核:针对拟开展技术项目,组织人员至上级医院进修学习或邀请专家来院培训,内容包括理论知识、操作技能、应急处理等,培训后需进行考核,合格后方可上岗,需定期组织业务学习、病例讨论,提升团队专业水平。

(二)流程优化与服务启动

- 就医流程设计:优化患者从挂号、就诊、检查、治疗到随访的全流程,减少等待时间,开设预约挂号、线上问诊服务;检查科室与临床科室对接,缩短报告出具时间,制定患者服务规范,包括接诊礼仪、沟通技巧、隐私保护等,提升患者满意度。

- 多学科协作(MDT)机制建立:新科室需与院内相关科室(如影像科、检验科、外科等)建立MDT协作机制,针对复杂病例开展多学科会诊,制定个性化治疗方案,肿瘤科需与病理科、放疗科、外科协作,开展肿瘤综合治疗。

- 宣传与推广:通过医院官网、微信公众号、社区义诊、学术会议等渠道宣传科室特色技术与服务优势,吸引患者就诊,与基层医院建立双向转诊机制,扩大科室影响力。

持续优化:质量提升与学科发展

科室运行后,需通过数据监测、反馈改进与科研创新,实现可持续发展。

- 质量监测与改进:建立科室质量指标监测体系(如门诊量、住院人次、手术成功率、患者满意度、平均住院日等),定期分析数据,找出问题并制定改进措施,若患者满意度较低,需通过问卷调查了解原因,优化服务流程或加强沟通培训。

- 科研与教学建设:鼓励团队申报科研项目、发表学术论文,提升科室学术影响力,承担教学任务(如实习生、规培生带教),促进医教研协同发展,与高校、科研机构合作,开展临床研究与成果转化。

- 动态调整与升级:根据政策变化、技术发展及患者需求,定期评估科室运行情况,调整科室定位、技术项目及资源配置,随着精准医学发展,可引进基因检测、靶向治疗等技术,升级科室服务能力。

相关问答FAQs

问题1:创建新科室时,如何平衡短期投入与长期效益?

解答:短期投入主要集中于场地装修、设备采购及人员招聘,需根据医院预算分阶段实施,优先保障核心设备与关键岗位人员到位,长期效益可通过差异化定位(如开展特色技术)、优化服务流程(如缩短平均住院日)、扩大患者来源(如加强宣传与多学科协作)实现,需建立成本效益分析机制,定期核算科室运营成本与收益,动态调整投入方向,避免资源浪费。

问题2:新科室如何快速提升在区域内的竞争力?

解答:明确科室特色优势,聚焦1-2个亚专业方向,打造“人无我有、人有我优”的技术品牌(如开展微创手术、精准治疗等),加强与上级医院合作,通过专家坐诊、技术帮扶提升科室技术水平;与基层医院建立医联体,实现双向转诊,扩大患者覆盖范围,重视患者口碑建设,优化就医体验,通过优质服务吸引患者并形成口碑传播,积极参与学术交流,申报科研项目,提升科室学术影响力,增强行业认可度。