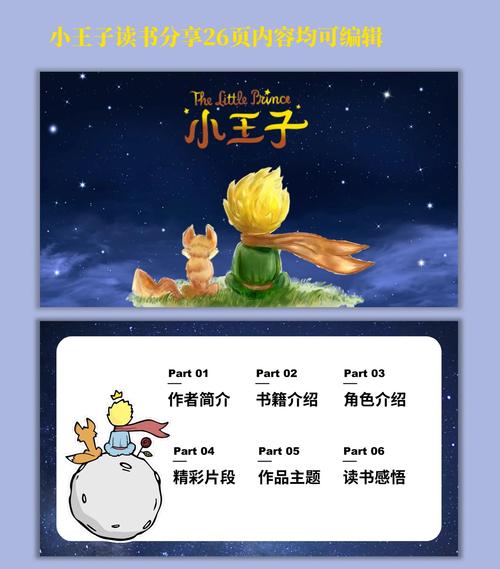

小王子的营销并非传统意义上的商业推广,而是一场跨越时空的文化现象传播,其核心在于以“故事”为载体,以“情感”为纽带,通过多维度、长周期的内容渗透与价值共鸣,构建起一个深入人心的文化IP,这种营销模式没有刻意的产品推销,却让“小王子”成为全球最具辨识度的文化符号之一,其策略可从内容内核、传播渠道、受众连接和价值延伸四个层面解析。

内容内核:以“纯真”与“哲思”构建情感锚点

小王子的营销起点,是圣埃克苏佩里笔下那个充满诗意与隐喻的故事,不同于传统童话的单一叙事,小王子通过孩子般的视角探讨“爱”“孤独”“成长”“本质”等永恒主题,既保留了童话的轻盈感,又融入了成人世界的思考,这种“双重受众”的设计,让故事能同时触动儿童的好奇心与成年人的情感共鸣——孩子们会为小王子的星际旅行着迷,成年人则在“所有大人都曾经是小孩”的感叹中照见自己的初心。

这种“纯真+哲思”的内容内核,是小王子营销的“灵魂”,它没有依赖短期热点,而是通过普世价值构建了长期的生命力,让每个读者都能从中找到属于自己的解读角度,从而自发成为故事的传播者。

传播渠道:从“书籍”到“全媒介”的渗透式传播

小王子的营销并非依赖单一渠道,而是通过“经典文本+多元载体”形成立体传播网络,自1943年首次出版以来,小王子故事被翻译成300多种语言,销量超过5亿册,成为“全球阅读量仅次于《圣经》的书籍”,这一过程中,文字文本是核心载体,但营销远不止于此。

在视觉化时代,小王子的形象通过插画、动画、电影等形式被重新演绎:原著中简单的线条插画(小王子的围巾、星球、玫瑰)成为视觉符号,2015年动画电影《小王子》以“记忆与成长”为主题,用现代电影语言重构故事,在全球引发情感共鸣;在社交媒体时代,小王子的金句(“真正重要的东西,用眼睛是看不见的”“你要永远为你驯服的东西负责”)被频繁转发,成为年轻人表达情感、反思生活的“社交货币”;线下则通过主题展览、文创产品(如手办、香薰、文具)等场景化体验,让故事从“阅读”走向“生活”。

这种“全媒介”传播策略,让小王子突破了纸质书的局限,渗透到人们生活的各个角落,无论是静态的文字阅读,还是动态的视觉体验,或是日常的物品使用,都能强化受众对IP的认知与情感连接。

受众连接:从“读者”到“参与者”的情感共鸣

小王子的营销成功,关键在于它没有将受众视为“消费者”,而是“参与者”,通过开放式叙事与情感共鸣,让读者主动将个人经历与故事结合,形成“二次创作”与“口碑传播”。

故事中“小王子与玫瑰的关系”“狐狸关于‘驯服’的对话”,被不同读者解读为爱情、友情、亲子关系的隐喻,每个人都能从中找到与自己生命经验的连接点,这种“千人千面”的解读空间,激发了受众的分享欲——有人在社交平台用小王子文案纪念逝去的宠物,有人在毕业时用“沙漠之所以美丽,是因为某个角落里藏着一口井”表达对未来的期待,还有人以小王子为主题创作插画、音乐、短视频。

小王子还通过“节日营销”强化情感连接:每年的“小王子日”(作者生日或出版纪念日),全球会举办读书会、主题展览、公益活动,让不同国家、不同语言的读者因共同的情感记忆聚集在一起,形成“小王子社群”,这种社群化运营,让IP从“文化符号”升华为“情感共同体”,增强了用户粘性。

价值延伸:从“故事IP”到“生活方式”的商业转化

小王子的营销并非仅停留在文化传播层面,而是通过“价值延伸”实现商业转化,但其商业逻辑始终以“不破坏情感内核”为前提,其商业产品可分为两类:一类是“文化衍生品”,如绘本、动画、周边文创,这些产品严格遵循原著的视觉风格与情感基调,确保IP的一致性;另一类是“跨界联名”,如与奢侈品牌(如Dior推出小王子主题香水)、酒店(如巴黎小王子主题酒店)、汽车品牌(如DS汽车联名款)合作,将小王子的“纯真”“诗意”与品牌调性结合,让商业产品成为情感表达的载体。

这种“轻商业化”策略,避免了过度消费IP导致的情感稀释,反而让商业产品成为传播小王子价值观的媒介——联名香水不仅是一款商品,更传递了“用心感受生活”的理念,吸引消费者为“情感价值”买单。

相关问答FAQs

Q:小王子的营销为什么能跨越不同文化和年龄层?

A:小王子的核心优势在于其“普世价值”与“双重叙事”,主题上,它探讨了爱、孤独、成长等全人类共通的情感,没有文化或地域的隔阂;叙事上,既保留了童话的纯真感(吸引儿童),又融入了成人世界的哲思(引发成年人共鸣),因此能同时打动不同年龄、不同文化背景的受众,多媒介传播(书籍、电影、文创等)让IP能以不同形式触达各类人群,进一步扩大了受众覆盖面。

Q:小王子的营销对其他文化IP有何借鉴意义?

A:小王子的营销模式提供了三个关键启示:一是“内容为王”,IP的核心竞争力是具有情感共鸣和价值深度的内容,而非短期流量;二是“情感连接”,将受众视为“参与者”而非“消费者”,通过开放式叙事激发用户主动传播;三是“轻商业化”,商业转化需以保护IP内核为前提,让产品成为情感价值的延伸,而非单纯盈利工具,这些策略同样适用于其他文化IP的长期运营。