谷歌的招聘故事堪称科技行业人才选拔的典范,其背后不仅藏着对顶尖人才的极致追求,更藏着一套颠覆传统的人力资源哲学,这个故事要从1998年谷歌刚起步时讲起——当时两位创始人拉里·佩奇和谢尔盖·布林还在斯坦福大学的宿舍里捣搜素引擎,他们招的第一批工程师不是靠简历,而是靠对方能否解决一个“世界级难题”:如何让全球网页的信息变得有序?”这种“用问题筛选人”的思路,成了谷歌招聘文化的起点。

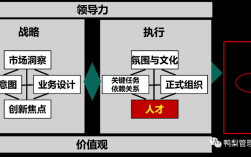

后来,谷歌把这种思路系统化,发展出了一套被称为“氧气计划”的招聘体系,核心是“找比我们更聪明的人,但更关键的是找和我们一样‘疯狂’的人”,他们不看重学历背景(虽然很多应聘者都是名校毕业),反而更在意“思维弹性”——比如面试时会问“为什么下水道井盖是圆的?”这类问题,答案不重要,重要的是对方能不能从结构力学、成本、文化习惯等多个角度拆解问题,这种“非标准答案”的面试,后来成了硅谷招聘的潮流。

真正让谷歌招聘脱颖而出的,是他们对“数据”的极致依赖,2002年,谷歌人力运营部门负责人拉斯洛·博克做了一个大胆决定:不再凭直觉招人,而是用数据验证招聘标准,他们花了几年时间分析数万份员工数据,发现传统面试中“工作经验”“名校背景”等指标,和员工未来绩效的相关性几乎为零,真正能预测成功的指标只有两个:“认知能力”(能否快速学习新知识)和“谷歌yness”(是否符合谷歌的价值观,比如乐于合作、敢于挑战权威),基于这个发现,谷歌把面试流程从几轮压缩到4-6轮,每轮面试官必须记录详细的评估笔记,用“评分卡”量化应聘者的表现,避免主观偏见。

谷歌还特别擅长“逆向招聘”——不是让应聘者适应公司,而是让公司“讨好”顶尖人才,比如他们会在面试中主动问“你希望在工作中解决什么问题?”,如果对方提出的问题和谷歌的使命“整合全球信息”不匹配,他们宁愿放弃这个人才,这种“双向选择”的思路,让谷歌吸引了大量“不想为钱工作,想为理想工作”的工程师,2004年,谷歌为了挖走微软的一位顶尖搜索专家,甚至专门为他成立了一个团队,允许他自由选择项目方向——这种“不惜代价”的背后,是对“人才杠杆效应”的深刻理解:一个顶尖工程师能带来的价值,可能抵得上普通团队的10倍。

为了让招聘流程更高效,谷歌还开发了很多“黑科技”,比如他们用算法分析简历,自动筛选出符合“认知能力”和“价值观”的候选人;用视频面试工具减少地域限制;甚至用机器学习预测应聘者的入职成功率,但这些技术始终服务于一个核心原则:“人是公司最重要的资产,招错人的代价远高于招不到人”,据统计,谷歌招聘一个员工的成本高达数万美元,但他们认为这是最划算的投资——因为优秀的人才不仅能创造直接价值,还能通过“知识溢出”提升整个团队的水平。

谷歌的招聘体系已经成为全球企业的标杆,但它依然在进化,比如近年来他们开始强调“多样性”,研究发现多元化团队更能解决复杂问题;他们还取消了“标准答案”式的面试,转而通过“情景模拟”(比如让应聘者现场解决一个真实业务问题)来评估实际能力,这种“永远迭代”的态度,或许才是谷歌招聘故事最精彩的部分——它不仅关于“如何招到最好的人”,更关于“如何成为一个永远追求更好的组织”。

相关问答FAQs

-

谷歌招聘为什么特别看重“谷歌yness”?

“谷歌yness”指的是应聘者是否符合谷歌的价值观,敢于挑战现状”“乐于团队协作”“对用户极度负责”等,谷歌通过数据研究发现,即使能力再强的员工,如果价值观和公司不匹配,也可能破坏团队氛围或做出损害用户利益的决定,比如曾有某位技术大牛因过于强调个人英雄主义,不愿与他人协作,最终被谷歌辞退——这让他们意识到,能力可以培养,但价值观很难改变,在面试中,谷歌会通过行为面试法(如“请举例说明你如何解决团队分歧”)来判断应聘者的价值观是否匹配。 -

普通人如何提高通过谷歌面试的概率?

首先要打破“必须名校背景或顶级履历”的误区,谷歌更看重“解决问题的思维方式”,建议:①系统学习“第一性原理”,训练从本质出发分析问题的能力(比如回答“为什么电梯按钮有两个方向?”时,不仅要考虑物理需求,还要考虑用户体验和成本);②准备“失败案例”,谷歌喜欢看应聘者如何从错误中学习(你曾经做过最失败的项目是什么?从中学到了什么?”);③了解谷歌的“十倍思维”(10x thinking),在面试中展现对“解决重大问题”的热情(你希望用技术改变什么领域?”),提前练习谷歌的“BAR原则”(情境-任务-行动-结果),用具体案例证明自己的能力,也能大大提高成功率。